教育活動

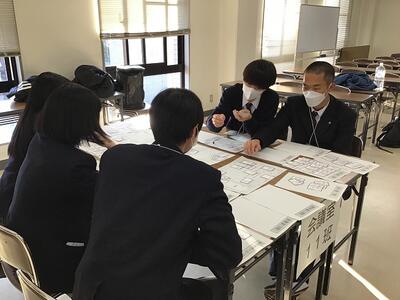

たがじょう見聞憶の活用に関する意見交換会を行いました

2月7日に多賀城市総務部危機管理課の加藤様より紹介いただき,「社会と災害」の授業を通してまち歩きにむけて使用する中で,気づいたことや新しい活用の形を生徒が見出し,多賀城市に提案する形で意見交換を行いました。

堂々とした発表だけでなく,聴講した生徒たちからも積極的に意見や感想が述べられ,災害科学科1年生の成長が強く感じられる時間となりました。このように,活動を通して得た気づきや疑問を解決すべき課題として捉え,解決しようと動き,発信していくことが災害科学科の学びのベースであることを改めて感じさせられました。

本日参加していただいた皆様,準備段階から多大なご協力をいただいております多賀城市の皆様,この場を借りて御礼申し上げます。

※1 たがじょう見聞憶は,多賀城市で起こった東日本大震災の記録を収集,保管し,体系的に整理した多賀城市のデジタルデータベースです。震災の記録を未来へ伝え,今後の防災・減災に役立てることができるように,インターネットで公開されています。本校の学びにおいても震災当時や復興の様子を学ぶために活用するだけでなく,多賀城市内の「津波伝承まち歩き活動」における案内用のスライド作成にも活用しています。

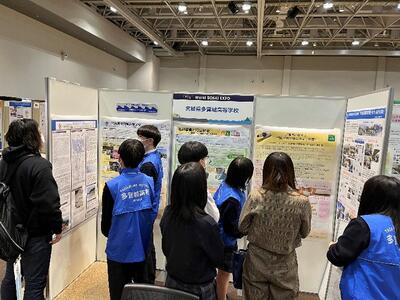

世界防災フォーラムに出展しました

世界防災フォーラムは関連イベントを含め,3日間で32カ国から延べ5,412名の関係者が参加されました。

災害科学科の自然災害や防災・減災・伝災を科学的な視点で探究するといった防災教育についてだけでなく,東日本大震災の伝災活動の中心となる「多賀城市津波伝承まち歩き」を紹介しました。また,2年生の課題研究ポスター4題と1年生の浦戸巡検研究ポスター1題を発表しました。

防災・減災に尽力されている様々な方に取組を

また,防災・減災・伝災の取組は世界でも注目されており,自分たちの学びや活動,想いを世界中に発信したいという想いを強くしました。自分の想いを自分の言葉で伝えるために英語を極めようと東京大学大学院に進学した災害科学科の卒業生もいるように,本イベントに参加した生徒たちの学びに対する意識の向上がますます期待されます。

生徒の発表をお聞きいただき,温かいお言葉を頂戴いたしました方々に,この場を借りて御礼申し上げます。

【発表テーマ】

・「復興事業と環境保全〜計画期間10年の結論と次への改善点〜」

・「避難所の在り方〜睡眠環境が体に及ぼす影響〜」

・「都市型津波の脅威と影響〜巨大津波実験装置を用いたシミュレーション〜」

・「消波ブロックの形」

・「塩竈市浦戸諸島 野々島・焼島の堆積構造」

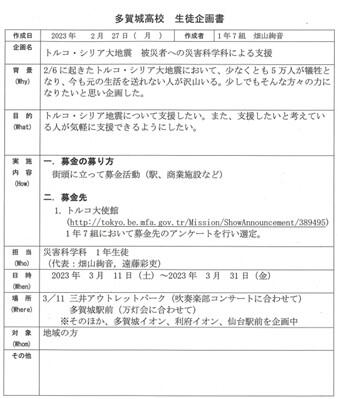

トルコ・シリア大地震 被災地への災害科学科による募金

トルコ共和国は,東日本大震災の時にも宮城県において救助・支援チームを派遣していただき,多くの支援をいただきました。今回の募金は,東日本大震災の恩返しの意味も込めて,防災を学ぶ生徒たちが,計画を一から立て,自主的に活動したものです。

地域の皆様の温かいお声がけやご支援を賜り,総額223,830円の募金を集めることができました。集まった募金は,3月15日付けで,駐日トルコ共和国大使館への振り込みを行い,大使館から現地の支援にご活用いただきます。

募金にご協力いただいた皆様の想いも届けられればと思います。多くのご協力を頂き,心から感謝申し上げます。加えて,募金活動を支援していただいた三井アウトレットパーク仙台港,NPOゲートシティ多賀城の皆様にこの場を借りて,重ねて御礼申し上げます。

【生徒より】

東日本大震災の時に,多賀城市や七ヶ浜町で救助活動や様々な支援をいただいたトルコ共和国が大地震によって多くの犠牲者や大きな被害を受けたと知りました。私たちは東日本大震災を胸に,防災・減災を学んでおり,そんな私たちが何かできないかと考え,募金活動を行いました。多くの方々にご協力いただき,多くの募金を集めることができました。募金だけでなく,ご協力いただいた方々や私たちの想いも共に届け,少しでもトルコ・シリア大地震の被災者の方々の支援につながればと思います。ご協力いただき,本当にありがとうございました。今後も継続して,支援を続けていきたいと思います。

災害科学科1年代表 畑山絢音,遠藤彩吏

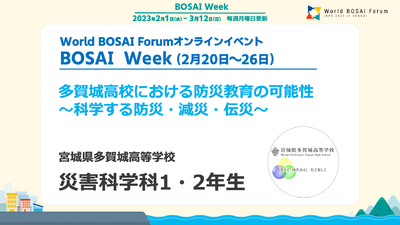

世界防災フォーラム オンラインイベントBOSAI Weekに出演します

防災・減災・伝災に関する日々の学びについて,生徒が発表します。

ぜひご覧ください。

多賀城高校 災害科学科の動画は以下の日程で公開されます。

公開期間:2月20日(月)~26日(日)

公開先 :防災ログ(https://clk.nxlk.jp/m/WdOfYdRvD)の特設ページ

※2月1日から防災に関連する様々な講義動画が視聴できます。

興味のある方はぜひ他団体の動画もご覧ください。

災害科学科2年生のつくば研修に関する報告 (土木研究所・水災害リスクマネジメント国際センターICHARMニュースレターの紹介)

災害科学科2年生がつくば研修(11月)の際に訪問した国立研究開発法人土木研究所の水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM:アイチャーム)より,定期的に発行する「ICHARMニュースレター」の第67号 (2023年1月) Volume 17 No.4に本校が訪問した際の記事を掲載したとの連絡を受けました。在校生は勿論のこと,保護者や中学生の方々も是非ご覧頂ければと思います。

ICHARMニュースレターの第67号については,下記アドレスからご覧ください。

https://www.pwri.go.jp/icharm/publication/newsletter/pdf/icharm_newsletter_issue67.pdf

*多賀城高校訪問の記事は22ページ目に掲載されています。

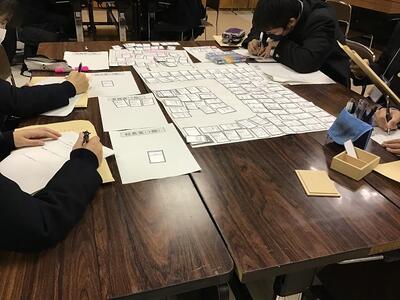

令和4年度 くらしと安全A 特別授業「DIG(災害図上訓練)」

本校の学校設定科目である「くらしと安全A」の特別授業を実施しました。今回は「DIG(災害図上訓練)」について、八千代エンジニヤリングの寺脇様を講師にお招きし、グループワークを中心に学習しました。

DIGとは、災害(Disaster)、想像力(Imagination)、ゲーム(Game)の頭文字をとって名付けられた、災害図上訓練のことを指します。

生徒達はグループワークのなかで、過去の災害等を参考にしながら、様々なことを想定し、「もし災害が起こったら、いつ、どこに、どう避難するか」を互いの意見を交換しながら考えました。

授業のまとめでは、それぞれのグループでの避難行動を発表しました。発表した班はそれぞれ異なる避難行動を提案し、異なる視点で柔軟に考えることの重要性を学びました。

いつ、どこで起こるか分からない災害だからこそ、即座に対応できる正しい知識を身に付け、勇気を持って行動できる力へ繋げていくことのできる、貴重な学びとなりました。

令和4年度みやぎ防災ジュニアリーダー養成研修会

令和4年12月11日(日),多賀城市文化センターにて実施された「令和4年度みやぎ防災ジュニアリーダー養成研修会」に,災害科学科2年の生徒が参加しました。午前中は2つの講義を受け,午後は本校の実践を発表したほか,県内各校の代表生徒とともに演習・ワークショップ「避難所ゲームHUG」を実施しました。研修会終了後に,みやぎ防災ジュニアリーダーとしての認定証を授与されました。

1 目的 将来の宮城を支え,自主防災組織等における次世代のリーダーなど将来の地域の防災活動の担い手を育成するため,防災に関する知識や技術を習得し,防災や減災への取り組みに自発的に協力・活動する高校生をみやぎ防災ジュニアリーダーとして養成する。

2 主催 宮城県教育委員会

3 共催 東北大学災害科学国際研究所

4 日時 令和4年12月11日(日)

5 会場 多賀城市文化センター

6 内容 講義Ⅰ「防災ジュニアリーダーに期待すること」

(講師 東松島市立矢本第一中学校 校長 平塚真一郎 氏)

講義Ⅱ「自然災害の基礎と地域における災害対策」

(講師 東北大学災害科学国際研究所 教授 佐藤 健 氏)

実践事例発表

演習・ワークショップ「避難所ゲームHUG」

認定証授与

(生徒の感想)

避難所運営ゲームHUGは当日と合わせて2回ほどやりましたが,2回やっても「まだ別の方法の方が良かったんじゃないか」と考えることがありました。避難所運営は「答えがない」ことに気づくと同時に,このように互いに議論して運営をシミュレーションすることで,未来の減災のための教訓が伝わるだけでなく,更に発展させて考えていくことができると思いました。災害大国の日本で避難所というものは大切になっていくので,少しの間でもストレスのない環境を作ることができるように考えていきたいです。(東豊中学校出身・遠藤羽琉)

10/28に課題研究特別講義を実施しました(1学年)

宮城県教育委員会の「外部講師活用事業(特色ある学校づくり)」の一環として,京都産業大学生命科学部産業生命科学科 佐藤賢一先生をお招きし「自らの質問を作り出す手法を学ぶ」をテーマに,課題研究特別講義を実施しました。

今後,グループで課題研究を実施していくにあたり,研究分野の問づくりを行います。今回の講話の手法を用いて,自分たちで問いを洗いだし,その問いを解き明かす学びへと深化させて欲しいです。

<生徒感想>

問いの生成から問いの分類、変換など、考えたこともない問いに対するアプローチを知ることができてとても面白いかった。また、私は問いに対して完璧であろうとしてしまい、行き詰まってしまうと、「もうわからない」と思ってしまうのですが、先生のお話からそれでもいいんだと言うことを教えていただきとても心が軽くなりました。学習を深めるのにも今日学んだことを活かして行きたいと思います。グループワークなど友人と意見交換もして楽しく学ぶことができました。

問いを問いで返すという行為が新鮮で面白かったです。聞くことでより具体的になるし、会話も続いていいなと思いました。また、グループ活動をしたときに、「Srcについて自由な問いを考える」となっただけで16個もの問いがみんなで出たので、想像力を働かせて色んなものに興味を持ちたいなと思いました。

この講義を受けて、自ら問いを立てることの大切さを学ぶことが出来ました。今までの自分の生活を振り返って見ると、「問い」に対して「答え」ばかりを探してしまっていた事に気が付きました。講義の中では、佐藤先生の言葉に何度もハッとさせられました。「問い」をもっと意識して、考えを深め、背景を掘り下げられるようになりたいなあと思いました。

やはり多賀城高校、それから災害科では課題研究であったり、県外に派遣して専門家の方から知識を教わったりする機会が多いので、特にそのような場面で、問題や疑問に対する質問を出し、その質問に対してさらに質問をするというタイミングを増やすことで、今後のわたしたちの学びに繋がり、活かせていけると考えました。

JR東日本 宮城野運輸区における津波避難に対する意見交換会

災害科学科1,2年生12名が,令和4年11月12日に東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)宮城野運輸区の協力により,昨年度に引き続き,電車に乗っている時に地震・大津波警報が発令された場合の避難方法についての意見交換会を行いました。

まず,JR東日本の安全対策を社員の方から紹介いただき,本校災害科学科の取組と課題研究で行っている乗車時の避難行動についての調査結果を発表しました。JR東日本宮城野運輸区の仙石線には本校の最寄り駅である下馬駅があり,通学等で日常的に利用させていただいている生徒も多くいたため,生徒たちは防災や減災の視点から疑問に感じていることを積極的に質問していました。

次に,地震・大津波警報が発令されたときを想定した電車からの避難訓練にも参加させていただきました。その後,足の不自由な方を背負って線路上を歩いて避難するためにかかる時間を測定するなど,課題研究を深めるためのデータ収集を行わせていただきました。日頃なかなか考える機会がない,電車に乗っているときの津波避難の方法を様々な経験を通して幅広い視点から考える貴重な機会になりました。

この場を借りて,貴重な機会をいただいたJR東日本宮城野運輸区の石山様をはじめ,高校生の素朴な質問にも丁寧にあたたかく答えてくださった社員の皆様に感謝申し上げます。

災害科学科:台湾防災ジュニアリーダーとの交流会

9月1日(木)に台湾防災ジュニアリーダー研修会の一環で、台湾の高校生と災害科学科3年7組と防災についてオンライン交流会を実施しました。多賀城高校で実施している「巡検」,「津波伝承まち歩き」、「課題研究」の取り組みを発表し、台湾の学生達と意見を交換しました。防災意識が高い台湾の学生からは様々な角度からたくさんの質問も頂き、改めて私たちの学習に役立てることができる意見もたくさん頂きました。活発な交流会となり、最後は画面越しに全員で記念撮影をして交流を深めました。

生徒感想

赤間 里咲(3年7組松島中出身)

台湾との交流会では言語の壁を越えて私たちの取り組みを知ってもらえて良かった。海外の人たちには地震や津波を伝える機会がなかなか無かったのでこれを機に防災減災を強化して地震、津波による被害が少なくなれば良いと思った。

佐々木拓夢(3年7組田子中出身)

台湾では防災・減災の教育は、大学や社会人になってから学ぶ科目と聞き、災害大国である日本との違いを感じました。しかし、発表後の質問でまち歩きや課題研究についての質問があり、防災・減災についての関心は高いことが分かりました。今回は私たちの発表だけで終わってしまったので、機会があれば台湾の人たちの発表も聞き参考にしたいです。

石川優真(3年7組大郷中出身)

私は今回の交流会で、多賀城市を襲った「都市型津波」の研究について発表しました。台湾は日本と同様、地震大国であるため津波に対する意識や防災に関して深い知識と関心を持ち、意欲的に発表を聞いて質問をしてくれました。機会があれば台湾での対策や研究について聴講したいと思います。

本校の取り組み紹介

全員で記念撮影