2024年12月の記事一覧

【災害科学科】みやぎ災害伝承ポスターコンクール「優秀賞」受賞!

1 目的 東日本大震災から13年が経過し、特に、児童・生徒が震災を知らない世代となっています。このため、宮城県では、東日本大震災をはじめとする過去の災害の記憶と教訓を永く後世に伝え継いでいくとともに、次なる災害が起きた際に、命を守る行動がとれることを目指し、ポスターコンクール実施するものです。

2 主催及び後援

主催 宮城県

共催 一般財団法人3.11伝承ロード推進機構

後援 宮城県教育委員会、東北大学災害科学国際研究所、公益社団法人3.11メモリアルネットワーク

3 応募対象者 県内の小学生、中学生、高校生・高等専門学校生(第1学年から第3学年まで)

4 作品テーマ

「災害伝承」をテーマとし、次の内容を盛り込んだ作品が対象

・過去に宮城県内で発生した自然災害(地震、津波、台風、豪雨、洪水等)について認識を深めるもの

・災害への備え(備蓄・避難の重要性、 防災学習、家庭・地域での話し合い等)を呼びかけるもの

5 応募者 <災害科学科>1年1名

6 実施内容・評価

災害科学科1年八巻碧空さんが応募し、「優秀賞」を受賞しました。八巻さんの作品は、災害伝承をテーマとして、災害の様子を背景に、自助・共助・公助の「三助」の大切さを伝えてくれるポスターです。また、「みやぎ東日本大震災津波伝承館」での企画展示(令和6年12月予定)での掲出が予定されているようです。是非ご覧ください。なお、八巻さんは中学校3年生のときにも同コンクールで「特別賞」を受賞しており、2年連続の受賞となりました。

7 生徒感想

津波や地震など災害の発生時人々が意識すべき行動や考えを広める目的で描きました。2度も賞をいただけるとは思っておらず驚きましたが作成したポスターが多くの人々の目にとまり、人々の災害への意識や考えが深まっていくと良いなと思います。また、今後私が多賀城高校で行っている「津波伝承まちあるき」などの防災、伝承活動をする際にも活かしていきたいと思います。 (災害科学科1年 八巻碧空)

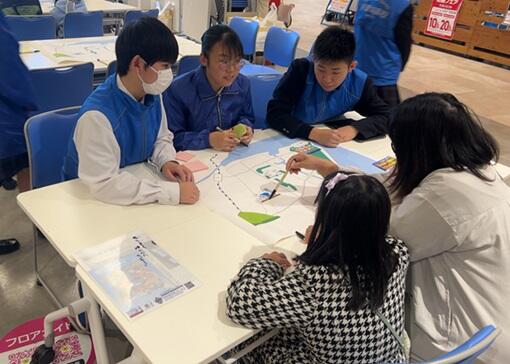

【災害科学科】防災ワークショップ「まなぼうさい」を実施しました!

1 目的

災害科学科における防災教育の取組を広く発信することを通して、生徒が日々の学びの意味を明確にするとともに、防災・減災・伝災への意識醸成を行う。さらに、他団体の内容を生徒の探究活動や今後の連携に活用する。

2 主催 イオンモール新利府南館

3 期日 2024年11月30日 (事前学習:2024年10月23日・11月26日)

4 会場 イオンモール新利府南館

5 参加者 <災害科学科>1年生40名

6 実施内容・評価

イオンモール新利府南館で一般の方対象の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に関する防災ワークショップ(仙台管区気象台監修)を行いました。事前学習として、仙台管区気象台職員の方による北海道・三陸沖後発地震注意情報に関する講義を受け、昨年度同様に行った災害科学科8回生(2年生)とともに模擬ワークショップを行いました。当日は小さいお子さんやそのご家族など53名に参加していただき、日頃の学びを社会に還元することができました。

7 生徒感想

一般の方々と地震が起きたときどこへ逃げるのか話し合ってみて、避難所はたしかにあるけど海の近くにあるから危険だという意見や、駅に逃げる場合は遠いし人も沢山居るから行かない方がいいという意見など、自分が思いつかないことまで出てきたので、人と話し合い客観的に考えるということはとても大切だと学びました。今回子供や年上の方など、沢山の人が来て緊張してしまった所が反省点であり、次回は場合によって相手と同じ目線で話すことで、緊張をなくしていきたいです。 (災害科学科1年 森田純平)

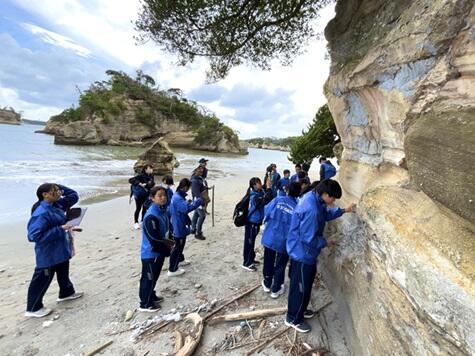

【災害科学科】浦戸巡検を実施しました!

1 目的

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学・生物分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。

(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

2 主催 多賀城高校

3 期日 2024年10月10日 (事前学習:2024年9月24日、事後学習:2024年10月15日)

4 会場 寒風沢島、野々島

5 参加者 <災害科学科>1年40名

6 実施内容・評価

巡検前に、国立研究開発法人海洋研究開発機構海域地震火山部門上席研究員(シニア)の田村芳彦様より事前講義をいただき、浦戸諸島の地層について学習しました。地学班はクリノメーターを用いて地層の走向・傾斜を計測し、背斜構造・向斜構造の考察をしました。生物班は、コドラート調査を行い、2年前との植生の変容を考察しました。また、事後学習では、一般社団法人浦戸自主航路運営協議会理事長の内海春雄様より浦戸諸島の東日本大震災発災時の状況についてご講義いただきました。さらに、「普通科フィールドワーク・災害科学科浦戸巡検合同発表会」を実施し、プレゼン形式で普通科と相互にまとめを発表する活動を行いました。

7 生徒感想

島などの栄えた場所から離れた場所に災害が起きた時、支援が行き届くのが遅く苦労したということを学びました。私たち若い世代の支援はとても大きな力になると学びましたが現地に行って助けることが難しい時、募金活動やメッセージを送ったりして勇気づけられる人になりたいと思いました。簡単に剥がれる地層は風化が原因だと学んだので、露出している地層が近くにある時に地震が起きたら土砂崩れが起きる前にその場から離れて安全を確保できる行動をしたいと思いました。 (災害科学科1年 綠川璃桜)