行事

1年生 課題研究「スーパーボールをキャッチする」を行いました

課題研究の授業は、自ら課題を発見し、それらを解決するために必要な知識やスキルを身に付けることを目的としたもので、1年次は、2年次以降の課題研究への取り組みに必要な基本的な知識やスキルを身に付ける課程。各種の活動や発表を通して、必要な知識を他者と協力し課題の解決に努める力を養うとともに、他者との対話や試行錯誤を通して自分の思考を深め、根拠をもって自分の意見を言えるようになることを目標とする。

【目的】

①課題研究の意義を知り、3年間の課題研究の大まかな流れを理解する。

②「スーパーボールをキャッチする」をテーマに、課題を解決するために協働的な活動を行う。

【方法】 「スーパーボールを素早く止める衝撃吸収物の作製」

(1)材料・道具など

工作用紙(1枚)セロハンテープ(1巻)スーパーボール(1つ)

※はさみ・カッターは各自持参

(2)衝撃吸収物の作製条件

ⅰ)幅の最大値は15cm,高さ最大値10cm以内の装置であること。

ⅱ)スーパーボールが止まったことが目視できる構造であること。

ⅲ)セロハンテープの粘着面がスーパーボールに当たらないようにすること。

(3)その他

衝撃吸収物の作製時間には,「衝撃吸収物を試す練習の時間」も含まれている。

材料・道具のうち,セロハンテープの補充のみ認める。

【コンテストのルール】

①各チーム2回ずつ実施する。

②2回のうちスーパーボールが動き始めてから止まるまでの時間が短い方を記録とする。

③スーパーボールが止まったことが目視で確認できないものは記録無しとする。

④スーパーボールが静止したとき,落下目標地点からスーパーボールの最も近い部分が5cm離れるごとに+0.5秒のペナルティーを加算する。

⑤スーパーボールが衝撃吸収物より先に床に触れた場合は,もう一度やり直しとする。

⑥1回目で,衝撃吸収物が変形しても,そのままの形で2回目を実施する。

【生徒感想】

・1つの見方に囚われず、新しい視点を友人からもらってまた考えたりすることが出来るようになったと思います。

・みんなで1つの課題を達成するために切磋琢磨していくことの楽しさを感じられました。

・この実験をしてみて、他人の意見を受け入れ、それを自分の中でさらに発展させることができるようになったと感じる。

・この実験を通して、1つのことに囚われず、いろんな視点から考えることでよりよいものを作ること事が出来るとわかった。少しではあるが、視野が広がったと思う。

くらしと安全A特別授業「DIG(ディグ・・・災害図上訓練)」

6月4日に、今年度も株式会社エイト日本技術開発より寺脇学様を講師に迎え、くらしと安全A特別授業「DIG(ディグ・・・災害図上訓練)」がおこなわれました。

「DIG」とはDisaster(災害)、Imagination(想像力)、Game(ゲーム)の頭文字を取って名付けられた災害図上訓練です。さらに「dig」は「掘る」という英語の動詞であり、「探究する」「理解する」と訳されます。そこには、「防災意識を掘り起こす」「まちを探究する」「災害を理解する」という意味も込められています。

今回のDIGでは、架空の地域の地図を用いて、過去にそこで起こった豪雨災害時の浸水状況の情報を与え、過去に起こった豪雨災害よりも多い雨が降るという予報が出ているという想定で、地図上のどこに住民を避難させるかということを行いました。1グループ4~5人で自分の意見を出し合って、合意形成を図り、避難場所や避難ルートなどを考えていました。各グループの考えを他のグループと発表しあうことにより、より深い学びになったと思います。

今年も講師を快く引き受けてくださった株式会社エイト日本技術開発様、寺脇様、本当にありがとうございました。今回の学びを次の学習や実践する力に繋げていきたいと思います。

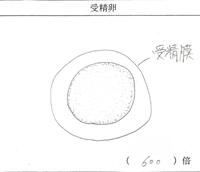

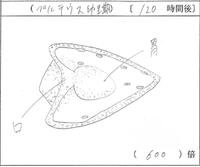

アプローチ生物(3年文系選択)ウニの実験観察

1月30日(金)と2月4日(火)の2日間、アプローチ生物(3年文系選択)の授業で、バフンウニの受精と発生の実験・観察を行いました。初めての体験に、少し緊張しながらも興奮した面持ちで、真剣に観察していました。

〔生徒感想〕

・自分達の手で受精させた受精卵が元気に動き回っているのを見るのは、感慨深かった。

・受精の瞬間を見ることができたので嬉しかったです。

・発生の進むペースが早く、4日後に活発に動くまで進んでいて驚きました。

・くるくる回ったり不思議な形をしていたり、変化しながら、私たちの知っているウニに成長するのは不思議で面白いと思った。

なお、材料のバフンウニは東北大学浅虫海洋生物学教育研究センターから、精子と卵はお茶の水女子大学湾岸生物教育研究所から提供していただきました。ありがとうございました。

1・2年合同まち歩き実習

本校で行っている災害伝承活動(伝災活動)の「まち歩き」を6月23日(金)に実施しました。今回は,昨年度2年生が学習,体験した内容を1年生に披露し,今後1年生にもこの伝災活動を担ってもらうためです。このような形態になってから2回目の実施となりましたが,多賀城市の協力をもらい充実した学習となりました。

(1年生感想)

今回のまち歩きを通して様々なことを学んだ。今まで震災について学ぶ際には宮城県全体から学習することが多かったが、特定の地域のみで学ぶことは無かったので今回は良い体験になった。私たちの次の世代は東日本大震災を経験していないので「まち歩き」を通して震災についてもっと知ってもらうべきだと先輩方に教えてもらった。震災を経験している私たちだからこそ次の世代へと「震災」というものを伝えていく義務があり、災害科学科の伝統である「まち歩き」を途絶えさせてはいけないということに気付いた。今回のまち歩きは震災を私達は経験しているからすぐに理解ができ、危機感を持つことができたが次の世代は震災を経験していないのですぐには理解できないと思われる、また危機感も薄れていく可能性もありどんなに防災していてもきっと「災害」そのものを軽く見てしまうかもしれないので東日本大震災に限らず、大規模な洪水などどんなに小さいものでも様々な災害を私達で工夫しながら伝えていきたい。

「裁判制度に関する講座」 地歴公民科

令和5年1月19日(木)7校時,シチズンシップ教育の一環として,1年生を対象にした「裁判制度に関する講座」を開催しました。今回は,仙台地方検察庁より宮尾友里恵様を講師にお迎えし,検察庁の組織や仕事内容に関すること,事件発生から起訴に至るまでの流れ,そして「裁判員制度」の仕組み等についてお話をいただきました。

≪生徒の感想≫

私は,今まで裁判は映画などでしか見たことがなく,実際にどんなものなのか全く知らなかったので,講話を聞いてとても勉強になりました。今まで裁判員制度はそれなりのリスクを伴うのになぜ実施するのだろうと思っていましたが,重大な事件だからこそ国民の視点・感覚を元に判断しなければならないと聞き,納得しました。今回の講演で,改めて裁判官や検察官は重大な責任を伴う仕事のためいつも誠実で公正中立でいなければならない難しい仕事だと学びました。これから私も裁判官の方々のようにどんなことにも責任を持ち,最後までやり遂げるようにしたいと思いました。 (1年女子)

裁判は,一般人の自分たちも条件を満たしていれば裁判員として選ばれる可能性がある。そのことは中学校で学習していたので知っていたが,実際にどのように選ばれて,どのような流れになるか全くわからなかったので,成人してから裁判員に選ばれたら困るなと思っていた。だが,今回の講座を聞いて,疑問に思っていたことを全て説明していただき,裁判員について詳しく知ることができた。 (1年男子)

「音楽Ⅰ」特別授業

「音楽Ⅰ」特別授業

~ 山形交響楽団弦楽三重奏の皆さんをお呼びして ~

2月21日(火)3校時に山形交響楽団のヴァイオリン・ヴィオラ・チェロの3名の方々に御来校いただき,「音楽Ⅰ」の鑑賞に関する特別授業を実施しました。地元の多賀城市文化センター主催の行事で,山形交響楽団と連携しながら,教育現場や市内の施設で良質の音楽を身近に感じていただくためのアウトリーチを実施しており、今年度は多賀城高校での開催が実現しました。これまで学習してきた鑑賞のまとめとして,生演奏で雰囲気を味わい,特徴を実際に感じることが目的です。

生徒は間近での臨場感ある演奏に引き込まれ,音楽の空気感を体感し,充実した時間を過ごせたようでした。

【生徒の感想】

1年2組 小松 優亜(仙台市立東仙台中学校出身)

弦楽器を間近で聴く機会がなかったが,ボーイングが合うことによって一体感が生まれ,三重奏で奏でる音色がとても美しかった。最近,オーケストラのドラマを見て,主役が演奏するヴァイオリンは実際にこんなに魅力的な音がすること分かって,次から,テレビや動画で聴く演奏の聴き方が少し変わると思った。

1年3組 小山 咲羽(多賀城市立東豊中学校出身)

プロの演奏を近くで聴けてとても良かった。弦楽器の音が空間に浮かんでくる様子がとても印象的で,音が綺麗だった。また,一人一人が自分の音楽を表現力していて,すごいと思った。演奏では,聴いたことのある曲やこれまで学習してきた曲を生で聴けて,学んできたこととリンクすることができた。

演奏の様子

楽曲解説の様子

東日本大震災メモリアルday2022

1月20日(金),21(土)の2日間,本校が主催する「東日本大震災メモリアルday2022」を,本校を会場に開催しました。今年度の開催から災害科学科1,2年生に加えて,普通科の1,2年生も参加し,地元の東豊中学校や県内の高等学校3校の参加の他,県外からは14校の参加があり,総勢600名を数える大規模な行事となりました。これまでコロナ禍に阻まれて中止やオンラインでの開催となってきましたが,今年は3年ぶりとなる対面での開催です。

1日目は,開会行事の後に,参加校の学校紹介や東北大学災害科学国際研究所の佐藤健教授による基調講話,そして参加者によるグループワークが行われました。そして2日目には体育館を会場にしたポスターセッション(全78題)を行い,午後には本校災害科学科の生徒がナビゲートする「津波伝承まち歩きツアー」が行われました。

この2日間の日程をとおして,参加した生徒達は,防災・減災に関するお互いの取組や研究内容,地域に根ざした活動など,大いに刺激し合い,深く交流することができました。

【生徒感想】

▉ 災害科学科2年・大橋いぶき

今回の東日本大震災メモリアルdayは3年ぶりの対面での開催ということもあり,去年のリモートでの開催の時よりもグループワークが白熱し,より良い自分達の意見を作ることができました。また,ポスターセッションでは,自分達の学校だけではなく他校のポスターを見ることで,自分達の知らなかった防災制度,減災についての観点を知ることができました。これらは自分達の地域にもどんどん反映させていきたいと思います。2日間という短い期間ではありましたが,その中で普段の生活では得られない充実した学びを得ることができました。これからも視野を広く持って,今回得た学びを将来に活かしていきたいです。

▉ 災害科学科2年・浅野真夢

私は今回の東日本大震災メモリアルdayに参加して感じたことがあります。他校の生徒の研究発表を聞いてみて,とても感心しました。研究しているものは自分達と同じ防災・減災の分野ではあるものの,同じ題材とした時の深掘り具合がとても違うと感じました。私達はある議題があった時に,研究をどのように実行するかや,研究を行った後の改善点を大まかにしか出すことができていませんでした。しかし,他校の生徒は研究内容や改善点を大まかに出した後,それに具体性を持たせたり,先行研究にオリジナリティーを加えて発表したりしていました。そのような点を実際に見て,自分達ももっと研究して理解を深めるということをしていきたいと思いました。

【当日の様子】

基調講話

グループワーク

ポスターセッション

津波伝承まち歩きツアー

令和4年度 3学年進路講演会

本日、ベネッセコーポレーションから横田様をお招きし、

受験生の心構えや今取り組むべきことについて講話をいただきました。

いよいよ3年生となった生徒たちも真剣に聞いていました。

また別会場では、公務員志望の生徒に向けて澤田様をお招きし、

試験対策等の講義をしていただきました。

それぞれの進路目標達成に向けて、非常に有意義な時間となりました。

「裁判制度に関する講座」 地歴公民科

令和3年10月28日(木),シチズンシップ教育の一環として,3年生を対象にした「裁判制度に関する講座」を開催しました。今回は,仙台地方検察庁より大極俊紀様を講師にお迎えし,検察庁の組織や仕事内容に関すること,事件発生から起訴に至るまでの流れ,そして「裁判員制度」の仕組み等についてお話をいただきました。

≪生徒の感想≫

裁判員制度は国が定めた制度という認識はありましたが,この講座で日本に必要な制度だと考えるようになりました。私たちの考えが裁判の判決に取り入れられると思うと,司法が身近に感じるとともに,私達の判断で刑の重さも変わる可能性を考えると責任が重いなと感じました。もし,私が裁判員に選ばれたら,真剣にその事件に向き合って,自分の考える正しい意見を述べたいと感じました。また,裁判は機械的な印象でしたが,罪の軽重に関しても,人々の感性が重視されているのだと知りました。これから司法について,少し身近に感じるきっかけとなりました。 (3年男子)

今回の講座で主に裁判員制度について学びました。実際に裁判に参加する裁判員は有権者の中からランダムに選ばれるという事がわかり,私も来年3月に18歳になるので,「自分もいつか裁判員として裁判に参加するかもしれない」と思いながら今日の講義を聴きました。今まで深く裁判のことを学ぶ機会がなかったので,今回改めて裁判員制度に学ぶ良い機会になりました。将来,私自身が裁判員になった際にはしっかりと有罪・無罪を決めるために議論を行い,司法に対する理解と信頼を深めていきたいと思います。 (3年女子)

令和3年度 学校自由見学会の中止について

令和3年10月4日(月)から15日(金)の2週間「学校自由見学会」の開催を予定しておりましたが,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,中止することにしましたので,ご来校はご遠慮頂きますようお願いいたします。