教育活動

令和4年度水上安全訓練

9月5日(月)に本校・多賀城市立東豊中学校合同で水上安全訓練を実施しました。

当日は海上保安庁の方々に、多くの実践を交え、水難時に取るべき行動やマリンレジャーに行くときの心構えや事前準備について、丁寧にご指導いただきました。

会場を提供していただいた東豊中のご協力に心より感謝いたします。

本校生徒が説明を聞いている様子です。

水難時は「浮いて待て」を実践するため。背浮きの学習を行っています。

プールの中に水流を起こし、ライフジャケットの浮力を体験しました。マリンレジャー時のライフジャケットの着用は、非常に重要であることを実感できました。

大分県佐伯市立佐伯南中学校との交流活動

8月9日(火)大分県佐伯市立佐伯南中学校の先生方と生徒たちが「防災教育先進研修」の一環として来校され,各校で実施されている防災・減災教育,防災学習について紹介しあいました。本校からは災害科学科2年生4名が参加し,災害科学科で実施している巡検や課題研究で取り組んでいる小中学生向けの防災クイズを紹介しました。

参加生徒感想

遠藤羽琉(2年7組東豊中出身)

佐伯南中学校の先生,生徒が多賀城高校に来校し交流会とまち歩きを行いました。まず,両校の取り組みについて紹介し合いました。私たちの学校は災害科学科があり災害・防災・減災について専門的に学んでいますが,他校では防災・減災についてどのような取り組みをしているのか関心がありました。佐伯南中学校の取り組み紹介の中で「川の防災対策」についてのお話がありました。私たちの住む多賀城市は,東日本大震災の際に津波が川や道路を遡上し想定外の方向から波に飲まれる都市型津波に襲われており,河川周辺の防災対策も必要であると再認識することができました。

次に,多賀城市内の津波被害場所を巡る「津波伝承まち歩き」を行いました。まち歩きの途中に,中学生の皆さんから震災当時の様子について質問を受けたのですが,完璧に自信を持って答えることができない質問もあったので,まだまだ勉強不足なところがあると感じました。今回のまち歩きをもとに,防災・減災活動について,さらに学習をすすめたいと思います。

短時間の交流でしたがたくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございました。

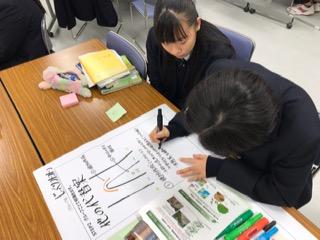

本校での防災減災学習の紹介

津波伝承まち歩きの様子

東京都立北豊島工業高等学校の先生方と津波伝承まち歩き

8月8日(月)東京都立北豊島工業高等学校の先生方が来校されました。災害科学科の1,2年生が本校で実施されている防災・減災教育,授業で取り組んでいる課題研究の内容について紹介しました。その後,『多賀城津波伝承まち歩き』を実施し,多賀城市内の東日本大震災における津波到達地点を示す波高標識(本校設置)を辿りながら,東日本大震災の津波の様子や多賀城市の史跡等を説明しました。iPadなどを活用しながら,自分たちの調べたことだけでなく,実際の体験を交えて立派に案内してくれました。震災を風化させないための伝承・伝災活動に熱心に取り組んでいました。

①課題研究の紹介@本校iRis Hall ②津波伝承まち歩き@多賀城イオン

③津波伝承まち歩き@津波跡 ④津波伝承まち歩き@多賀城駅前

大妻中野中学校・高等学校とのオンライン交流会 「中学生・高校生にできる防災・減災アクション」

11月13日(土)「中学生高校生ができる防災・減災アクション」をテーマに、大妻中野中学校・高等学校とのオンライン交流会を行いました。

本校から12名、大妻中野中学校・高等学校から20名の参加です。両校の学校紹介及び研究発表ののち、6グループに分かれてグループディスカッションを行いました。

学校紹介や研究発表からは、それぞれの視点の違いに気づき様々な発見のある内容でした。グループディスカッションでは、両校とも積極的な意見交換となりました。新たな視点の獲得や考えの深まりがあった交流会でした。

今回の機会を与えていただきました、大妻中野中学校・高等学校の皆さまに感謝申し上げます。

【生徒の感想】

●災害科学科1年 設楽 莉央(高砂中出身)

被災経験がない人の意見を聞くことができて新鮮でした。私たちは普段、防災に関心のある人や被災した人、専門家と関わる機会が多いですが、まだ大きな災害にあったことがない人にはあまり関わっていないのではと思いました。今回はまだ大きな災害を経験したことがない人の防災のイメージが垣間見えた気がします。これからはそのような人へのアプローチも考えていきたいです。

●災害科学科1年 村上 明華(東豊中出身)

今回の交流会を通して、東京の大妻中野中学校・高等学校が行っている「メディカルカード」の内容を知ることができました。また、グループディスカッションの意見交換で、それぞれの活動に付け足した方がいい点を話し合い、防災・減災についての学びを深めることができました。

●普通科2年 菊池 せせら(東豊中出身)

グループディスカッションでは、中学生・高校生の区別なくたくさんの意見を出し合うことができ、自分としてはとても刺激を受けました。個人的には話し合いの中で出された「メディカルカード」の活用を検討してみたいと思いました。宮城と東京とで全く環境は違いますが、「防災」というテーマの下、繋がることができたと感じました。

●災害科学科2年 菊地 優衣(五城中出身)

私が担当した学校紹介では読むところを間違えてしまったりしましたが、人の前で何かを発表するという経験を積むことができてよかったと思います。また、グループディスカッションでは、東日本大震災発生時の東京の様子や、大妻中野中学校・高等学校での防災の取り組みなど、今までに知らなかったことを聞くことができて、とても充実したものになりました。

●災害科学科2年 佐藤 快(多賀城市立第二中出身)

ZOOMでは隣に人がいるわけではないため、コミュニケーションをとることが、実際に会って話すより難しく感じました。しかし、遠くの場所にいる人と簡単に意見交換ができるという体験をしました。交流会では、多賀城高校とは違う視点での発表を聞くことができて、自分の考えが深まったように思います。

●災害科学科2年 玉川 淳之介

今回の大妻中野中学校・高等学校との交流会は、個人では使わないZOOMの使い方や活用の仕方を学ぶ良い機会でした。さらに、自分達が行ってきた課題研究を実際に発表して、言葉に詰まってしまう部分や研究の中で曖昧な部分を見つけることができた貴重な機会でした。

「防災功労者内閣総理大臣表彰」を受け,教育長を表敬訪問しました!(11/12)

過日本校は内閣総理大臣より「令和3年度防災功労者内閣総理大臣表彰」を受けました。これは「日頃から防災思想の普及または防災体制の整備に尽力し,あるいは災害時における防災活動に顕著な功績のあった個人または団体」に贈られるものです。平成24年から10年間継続してきた津波標識設置活動,県外・海外からの来校者に対して生徒が行う被災地域の「まち歩き」の活動,そして災害科学科の設置など,本校が創意工夫をこらしてきた防災教育が高く評価されました。この表彰を受けて,11月12日金曜日に本校災害科学科3年・江戸葵さん,秋澤綾香さん,生徒会長・菊池せせらさんとともに,校長・主幹教諭の計5名で教育長へ受賞の報告を行いました。

列席した3人の生徒諸君から伊東教育長や布田副教育長・遠藤副教育長に対し,これまで積み重ねてきた防災・減災・伝災の活動を報告するとともに,先輩たちから受け継いできたさまざまな活動が高く評価されたことへの喜びに加え,これからの抱負や決意表明を述べました。

北海道羅臼高等学校避難訓練「防災・減災講話」

北海道羅臼高校が主催する避難訓練において,自然災害に関する具体的な情報と本校災害科学科の取組を伝えるため,災害科学科の生徒2名が派遣されました。

避難訓練は11月5日(金)5校時目に行われ,続いて6校時目に本校生徒による防災・減災講話が行われました。講話は「東日本大震災における津波被害の実情」と「宮城県多賀城高等学校災害科学科の取り組み」の二部構成で,生徒2人によって行われました。津波被害の映像や災害科学科のカリキュラム紹介など,講演内容は多岐にわたり,事前に準備したパワーポイントを使って丁寧に紹介しました。

講話終了後には,本校オリジナルDIGを紹介する時間を設定していただき,市街地における避難行動についてその一部を羅臼高校の生徒に体験してもらいました。本校生徒への質問も積極的で,和やかな雰囲気の中でお互いに交流を深めることができました。

講演の機会をご提供・ご支援いただきました,羅臼町教育委員会及び羅臼高校の皆様に感謝申し上げます。

■災害科学科3年 長谷川 海月(塩竈二中出身)

今回は講話を聴く側ではなくて自分がする側となって初めて40分間の発表を行いました。準備の段階からとても緊張していましたが,発表本番では,羅臼高校の生徒の皆さんが真剣に聞いてくださり,有意義な時間を過ごすことができました。講話の後には簡易的ではありましたがDIGワークショップを行い,羅臼高校の皆さんと交流することができてとても楽しかったです。

その他にも,羅臼町を車で走っているとエゾジカやキタキツネなどの野生動物を普通に見かけることができ,それがとても印象的でした。

■災害科学科3年 伊東 優杏(名取一中出身)

今回,この様な機会を得て発表することが初めてだったので,スライドの作り方もあまり詳しくなく経験も浅いので,本当に不安でした。

少ない準備期間で友人や先生と発表の準備をして,発表までに多少のトラブルはあったものの無事発表を終えることができて本当に良かったです。羅臼高校の皆さんもたくさん話しかけてくれて交流が深まり,とても楽しく講演を終えることができました。

羅臼町は本当に自然が豊かで,宮城では絶対に見ることのできない景色と経験を得ることができました。高校生活の中で最初で最後の発表になると思いますが,今回経験したことを忘れずに今後の高校生活を頑張りたいです。

大分県高校生防災リーダー研修会視察で交流と「まち歩き」を実施

社会と災害 特別授業「災害と自然環境」

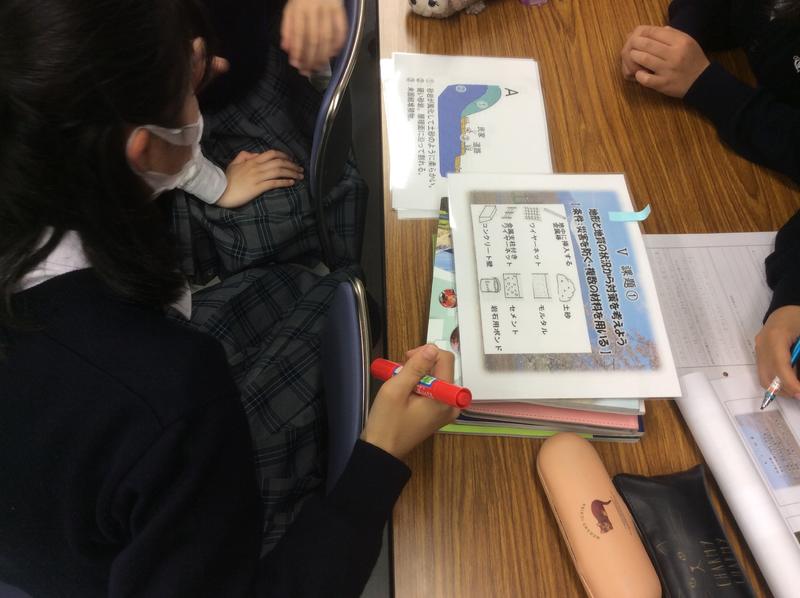

11月16日(土)に国際航業株式会社より鈴木雅人さんをお招きして災害科学科1年生に特別

授業を実施しました。

環境省や国土交通省が提唱している「生態系を活用した防災・減災( Ecosystembased Disaster

Risk Reduction;Eco-DRR)」の考え方を基に、災害と自然環境との関わりについて、自然の力を

うまく使って災害による被害を軽減させる方法を教えていただきました。

また、後半のワークショップでは広瀬川の河畔林問題をテーマに、木を伐採すべきか残すべきか

グループに分かれて話し合いました。

〇1年7組 村上 隼都

今回の授業を受けて、環境に配慮しながら工事を行うことの大切さを学びました。広瀬川の中州についてグループで話し合ったときは、たくさん意見が出ました。木を伐採した場合も残した場合もそれぞれの利点があり、結論をどうするかとても迷いましたが、やはり環境を守ることが大切だということを一番に考え、伐採しないという結論を私たちのグループは出しました。

〇1年7組 久我 美咲

防災や減災のためには人工物で乗り切るしかないとずっと思っていました。木材を使っても腐るし、すぐに崩れたり流されたりするし、盛り土をしても崩れてしまうかもしれない。しかし、今回の授業を受けて、木にもいいところはたくさんあって、伐採すべきではないという考えに変わりました。

グループごとに話し合った際には多様な考え方が出てきて、それを一つにまとめるのは苦労することだし、これが地域住民の方々や市全体で何かを決めるとなるとなかなか決まらないだろうなと思いました。

社会と災害 特別授業

6月7日(金)に大崎市立鹿島台中学校の深瀬規友先生をお呼びして『地形や地質の特性と災害』をテーマに特別授業を行いました。深瀬先生は東北地方~北海道南部地域の地質工学を基礎とした災害・土木・環境・地下資源・活断層等の多岐にわたるコンサルタント業務の経験から、地質の特性や岩盤に起因した災害の実例紹介や,「液状化」,「岩盤の泥濘化」,「地下水と安定勾配」などの演示や演習を見せていただきました。

〇1年7組 近藤 壮太

一番印象に残ったのは、実際に実験して自分の目で確かめた未固結堆積物についてです。どんなに頑張っても傾斜が40度以上にならないということが新しい発見で、とてもおもしろかったです。

深瀬先生に教えていただいた「災害そのものに目を奪われすぎている」という言葉を忘れず、もしも災害が発生した場合は次に何をすべきなのか冷静に考えたいです。

〇1年7組 平井 美帆

人間の生活圏の拡大によって社会基盤が災害を受けやすい状況を起こしていることを知り、災害は人が起こしているといっても過言ではないなと思いました。深瀬先生の授業を受けて災害で発生する現象を自分の目で確かめ、地形と地質に合わせた災害対策を積極的に考えていきたいです。

「『次世代の教育情報化推進事業』および『特色ある学校づくり』に関わる授業公開」について(追加)

予定通り実施いたします。

10月30日(月)に「次世代の教育情報化推進事業」および「特色ある学校づくり」に関わる授業公開を行います。この授業公開は,大学,高等学校関係者が対象となります。また,参観には申し込みが必要となります。連絡をいただければ必要書類を送付いたしますので,代表アドレスまでご連絡ください。

実施要項(PDF)

下記の表をクリックすると時間割のPDFが開きます。