教育活動

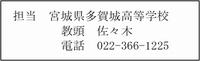

国際物理オリンピックで使用されたキットを用いた実験

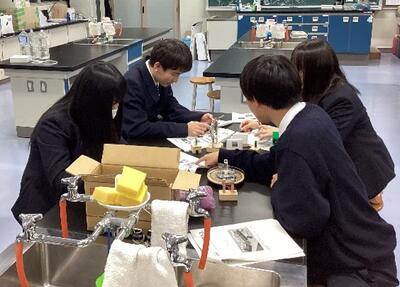

一般財団法人 国際物理オリンピック2023協会様より、国際物理オリンピック2023日本大会で実際に使用した実験キットをご提供いただきました。実技試験問題のうち、複屈折を用いた資料厚さの測定という問いに関して実験を行いました。授業で扱うことよりも発展的な内容が含まれ、英語で記載された問題に対して、日本語訳や解答を参照しながら、生徒は試行錯誤して装置を組み立て、実験を行いました。

参加した生徒の感想(3年 大矢侑史)

実験を行う前に紙面で計算問題や実験の説明を見ているときは、なかなか頭に入ってきづらかったけど、いざ実験が始まり実際に装置を組み立てて動かし始めると、理解が深まり,実験で得た値を使った計算も楽しくできました。これからの物理の学習でも、ただ文面での知識を詰め込むのではなく、現象や実

実験キットをご提供頂きました一般財団法人 国際物理オリンピック2023協会様、有難うございました。

先端研究講話(災害科学科1学年)を実施しました!

1 目的

大学等の研究者及び地域の事業者等より講話いただき、研究並びに地域課題の本質に触れ、次年度のSS課題研究、SS災害科学研究のテーマ設定の一助となるようにする。

研究者との対話によって、気候変動や自然災害(災害・防災・減災・伝災)に関する様々な先端科学技術、国際関係等の知見を広めるとともに、気候変動や自然災害が地域に及ぼす課題に目を向け、STEAMの視点から課題解決へ向かう態度を向上させる。(Pioneer)

2 主催 多賀城高校

3 期日 2024年12月17日

4 会場 多賀城高校

5 参加者 災害科学科1年生40名

6 実施内容・評価

本校が連携・協力協定を締結している東北大学災害科学国際研究所から、佐藤健教授(防災教育実践学分野)、柴山明寛准教授(災害文化アーカイブ研究分野)、朴慧晶助教(災害医療国際協力学分野)、原裕太助教(2030 国際防災アジェンダ推進オフィス)を講師としてお招きし、それぞれ4つのブースに分かれ、10 名前後の生徒に対する 45 分間の講義・質疑応答を、休憩を挟んで2回行いました。テーマA「発災時に命を守る行動をとるフェーズにおける研究」では、佐藤先生から「緊急地震速報の利活用」、原先生から「災害と環境」についてご講義いただき、テーマB「復旧・復興に向けて避難生活を送るフェーズにおける研究」では、柴山先生から「災害とエネルギー」、朴先生から「災害と医療―パンデミック災害におけるショッピングモールの避難所への利活用」についてご講義いただきました。生徒は、どのブースでも時間いっぱいまで研究内容に関する質問や課題研究に関する相談をさせていただき、今後の課題研究の参考となりました。

7 生徒感想

実際にフィールドに出て研究をするためにはまず前提となる知識を付けて進めていかなければならないと思った。そして、「なぜ?」を常に意識して深く考えることが課題の解決につながる大切なことだと思った。また、自分たちの研究では、データの提示の仕方など、相手に伝えるだけでなく相手がしっかり理解できるように工夫しようと思った。 (災害科学科1年 髙橋航太)

みやぎ中学生・高校生震災伝承プロジェクト

1 目 的

東日本大震災発生から13年が過ぎ、被災地の復興は着実に進んでいるが、時間が経過するにつれて、震災当時の記憶や教訓、被災地への関心が薄れ、震災の風化が懸念されている。この震災の風化を防ぐため、県内外では多くの語り部活動が行われており、学生による語り部活動も増えている。そこで、これからの震災伝承を担う学生を集め、「これからの震災伝承のあり方について」考える機会を作り、震災の風化を防ぐと同時に、震災の記憶と教訓を伝え継ぐための研修会を実施する。

2 日 時

令和6年12月21日(土)

3 場 所 宮城県多賀城高等学校 iRis Hall

4 参加者 震災伝承活動に関心のある県内の中学生、高校生15名

石川県輪島高校の生徒6名(オンライン)

5 実施内容・評価

午前中は、災害科学科2年生がガイドを務める「多賀城津波伝承まち歩き」を実施し、本校が取り組んでいる伝災活動について体験していただいた。午後は、(1)これからの震災伝承について、(2)次代の震災伝承者を増やすには、(3)これからの能登の復興に必要なもの、という3点についてグループで話し合った。グループワークを通して、参加者した生徒たちは東日本大震災の記憶が無い、もしくは経験していない世代がどのように伝承活動を行い、過去の災害の教訓を次世代に語り継いでいくのかについて意見を出し合い新たな気づきを得たようであった。また、輪島高校の生徒からの質問に答えながら宮城県の復旧・復興そして伝災の各フェーズでの教訓を伝えていた。

【災害科学科】みやぎ災害伝承ポスターコンクール「優秀賞」受賞!

1 目的 東日本大震災から13年が経過し、特に、児童・生徒が震災を知らない世代となっています。このため、宮城県では、東日本大震災をはじめとする過去の災害の記憶と教訓を永く後世に伝え継いでいくとともに、次なる災害が起きた際に、命を守る行動がとれることを目指し、ポスターコンクール実施するものです。

2 主催及び後援

主催 宮城県

共催 一般財団法人3.11伝承ロード推進機構

後援 宮城県教育委員会、東北大学災害科学国際研究所、公益社団法人3.11メモリアルネットワーク

3 応募対象者 県内の小学生、中学生、高校生・高等専門学校生(第1学年から第3学年まで)

4 作品テーマ

「災害伝承」をテーマとし、次の内容を盛り込んだ作品が対象

・過去に宮城県内で発生した自然災害(地震、津波、台風、豪雨、洪水等)について認識を深めるもの

・災害への備え(備蓄・避難の重要性、 防災学習、家庭・地域での話し合い等)を呼びかけるもの

5 応募者 <災害科学科>1年1名

6 実施内容・評価

災害科学科1年八巻碧空さんが応募し、「優秀賞」を受賞しました。八巻さんの作品は、災害伝承をテーマとして、災害の様子を背景に、自助・共助・公助の「三助」の大切さを伝えてくれるポスターです。また、「みやぎ東日本大震災津波伝承館」での企画展示(令和6年12月予定)での掲出が予定されているようです。是非ご覧ください。なお、八巻さんは中学校3年生のときにも同コンクールで「特別賞」を受賞しており、2年連続の受賞となりました。

7 生徒感想

津波や地震など災害の発生時人々が意識すべき行動や考えを広める目的で描きました。2度も賞をいただけるとは思っておらず驚きましたが作成したポスターが多くの人々の目にとまり、人々の災害への意識や考えが深まっていくと良いなと思います。また、今後私が多賀城高校で行っている「津波伝承まちあるき」などの防災、伝承活動をする際にも活かしていきたいと思います。 (災害科学科1年 八巻碧空)

【災害科学科】防災ワークショップ「まなぼうさい」を実施しました!

1 目的

災害科学科における防災教育の取組を広く発信することを通して、生徒が日々の学びの意味を明確にするとともに、防災・減災・伝災への意識醸成を行う。さらに、他団体の内容を生徒の探究活動や今後の連携に活用する。

2 主催 イオンモール新利府南館

3 期日 2024年11月30日 (事前学習:2024年10月23日・11月26日)

4 会場 イオンモール新利府南館

5 参加者 <災害科学科>1年生40名

6 実施内容・評価

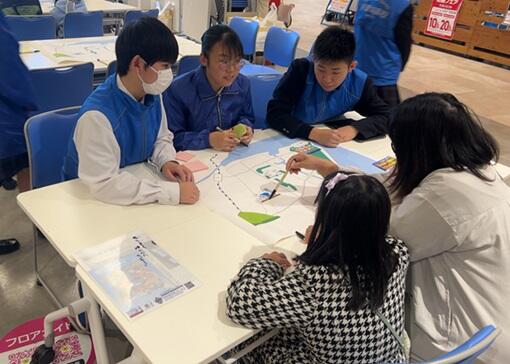

イオンモール新利府南館で一般の方対象の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に関する防災ワークショップ(仙台管区気象台監修)を行いました。事前学習として、仙台管区気象台職員の方による北海道・三陸沖後発地震注意情報に関する講義を受け、昨年度同様に行った災害科学科8回生(2年生)とともに模擬ワークショップを行いました。当日は小さいお子さんやそのご家族など53名に参加していただき、日頃の学びを社会に還元することができました。

7 生徒感想

一般の方々と地震が起きたときどこへ逃げるのか話し合ってみて、避難所はたしかにあるけど海の近くにあるから危険だという意見や、駅に逃げる場合は遠いし人も沢山居るから行かない方がいいという意見など、自分が思いつかないことまで出てきたので、人と話し合い客観的に考えるということはとても大切だと学びました。今回子供や年上の方など、沢山の人が来て緊張してしまった所が反省点であり、次回は場合によって相手と同じ目線で話すことで、緊張をなくしていきたいです。 (災害科学科1年 森田純平)

【災害科学科】浦戸巡検を実施しました!

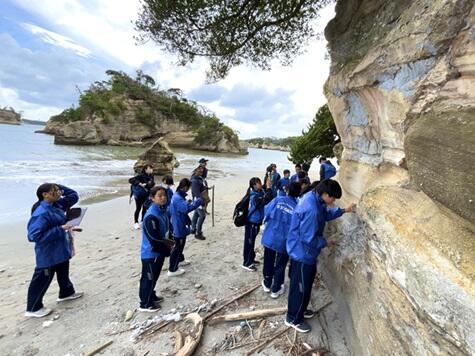

1 目的

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学・生物分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。

(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

2 主催 多賀城高校

3 期日 2024年10月10日 (事前学習:2024年9月24日、事後学習:2024年10月15日)

4 会場 寒風沢島、野々島

5 参加者 <災害科学科>1年40名

6 実施内容・評価

巡検前に、国立研究開発法人海洋研究開発機構海域地震火山部門上席研究員(シニア)の田村芳彦様より事前講義をいただき、浦戸諸島の地層について学習しました。地学班はクリノメーターを用いて地層の走向・傾斜を計測し、背斜構造・向斜構造の考察をしました。生物班は、コドラート調査を行い、2年前との植生の変容を考察しました。また、事後学習では、一般社団法人浦戸自主航路運営協議会理事長の内海春雄様より浦戸諸島の東日本大震災発災時の状況についてご講義いただきました。さらに、「普通科フィールドワーク・災害科学科浦戸巡検合同発表会」を実施し、プレゼン形式で普通科と相互にまとめを発表する活動を行いました。

7 生徒感想

島などの栄えた場所から離れた場所に災害が起きた時、支援が行き届くのが遅く苦労したということを学びました。私たち若い世代の支援はとても大きな力になると学びましたが現地に行って助けることが難しい時、募金活動やメッセージを送ったりして勇気づけられる人になりたいと思いました。簡単に剥がれる地層は風化が原因だと学んだので、露出している地層が近くにある時に地震が起きたら土砂崩れが起きる前にその場から離れて安全を確保できる行動をしたいと思いました。 (災害科学科1年 綠川璃桜)

【災害科学科】非常食アレンジレシピコンテスト2024大賞・カゴメ賞受賞!

1 趣旨 「非常食をいつもの食事に溶け込ませよう」をテーマに、「カゴメ部門」「尾西食品部門」の2つの部門において、「防災」「非常食」に興味のある高校生・大学生を対象に非常食アレンジレシピを募集するもの。

2 主催 有限会社西谷

3 決勝大会期日 2024年10月20日

4 決勝大会会場 カゴメ株式会社東北支店キッチンファーム仙台

5 参加者 災害科学科1年生2名

6 実施内容・評価

災害科学科1年吾郷みさきさん、及川大智さんが参加し、吾郷さんが「大賞」、及川さんが「カゴメ賞」を受賞しました。ほとんどの学校がゼミ活動等で1レシピにつき複数名で参加したなか、2人はそれぞれ個人で参加し、書類審査による一次審査を勝ち抜き、決勝大会では試食審査とプレゼンテーションが行われました。吾郷さんは「非常食を使ったグラタン」、及川さんは「トマトスープを使った蒸しパン」のレシピを考案しました。カゴメ部門7レシピ、尾西食品部門3レシピ、合計10レシピの中で最も総合得点が高かったのが「大賞」、カゴメ部門で最も得点が高かったのが「カゴメ賞」です。

7 生徒感想

私はクラスの掲示板にあった「非常食アレンジレシピコンテスト」の参加募集の掲示物を見てこれは自分の経験値を上げるチャンスなのではないかと思い参加しました。

このレシピを作るにあたり気をつけた事は今回のコンテストのテーマである「非常食を日常に溶け込ませる」点とローリングストックの利点を最大限に活かす点の2つを私のサブテーマとしテーマに外れないレシピにする事です。

私は今後、学校で沢山の研究活動をしていくと思います。その時にこのレシピを考え人に伝えた経験を活かし、将来社会に出た時食育活動や沢山の人の健康などに奇与していきたいです。 (災害科学科1年 吾郷みさき)

今回非常食アレンジレシピコンテストに参加して、自分が作るレシピの考案、プレゼンの資料作りやプレゼンなど今までやったことがないようなことをたくさんしました。初めてこのような大会に出場して緊張していたけれど他の参加者の人たちや大会を運営する大人の方々がとても温かく接してくれてプレゼンでしっかりと自分の発表を伝えることができました。自分が考えたレシピを他の人に美味しいと言ってもらえることがすごく嬉しかったです。この経験をこれからに活かしていきたいです。 (災害科学科1年 及川大智)

提供:非常食アレンジレシピコンテスト2024事務局

令和6年度 普通科1年生が地域フィールドワークを実施

2024年10月10日(木)、本校の普通科1年生がフィールドワークに参加しました。この行事は、本校が取り組むSSH(スーパーサイエンスハイスクール)プログラムの一環として、地域の企業や団体、または調査対象地域を訪問し、理系的な学びを通じて各学問分野への興味関心を深めること、そして自ら地域課題発見・解決の糸口を探ることで、課題発見力を向上させることを目的としています。

今回のフィールドワークでは、宮城県内の多賀城市や石巻市、塩竈市など県内6コースでフィールドワークを実施しました。各班に分かれた生徒たちは、それぞれの訪問先で講義や見学、現地調査を行い、積極的に地域との関わりを学びました。

例えば、七ヶ浜町コースでは、海洋プラスチックの現状について東京農工大学の高田教授から講義を受けた後、現地での調査を通じて環境問題に対する理解を深めました。また、鹿島台品井沼コースでは、絶滅危惧種の保護活動に関する講話を聞き、旧品井沼周辺での調査を行うなど、生徒たちは自然環境の保護についても考える機会を得ました。

このフィールドワークを通して、生徒たちは地域課題に対する理解を深め、今後の学びや探究活動に活かしていく課題発見力を高めることができたと感じます。今後は11月12日(火)に行われる発表に向け、まとめ作業に取り組んでいきます。

<生徒の感想>

[塩釜コース]

午前の水産資源研究所塩釜庁舎では、地球温暖化と海洋環境についてや震災後の海について知ることができました。昔と今の漁獲量が変化している原因は、温暖化の影響以外に漁業就業者が減少していることも関係しているということを知り、環境の変化以外に人も関係しているということが分かりました。

午後は、NPOみなとしほがまの方と塩竈神社周辺を歩きましたが、塩釜には東日本大震災についてのモニュメントや塩釜の歴史を知ることが出来る施設や建物が多くあることが分かりました。NPOみなとしほがまの方は震災当時の状況などをとても詳しく熱心に教えてくださり、とても貴重なお話を聞くことができました。

[多賀城コース]

日本積層造形株式会社に関してはフィールドワークに行く前に調べていましたが、私が想像していたものとは違い、金属の粉を利用して製品を作っているということに驚きました。作品を見た時には、思っていた以上に様々な形のものが作れ、重さも金属で作られているのに軽いなと感じました。また、跳ねるような形状の作品もあり、あまり知らないような技術ばかりでした。

多賀城跡では、私は初めて行ったのですが、細かいところまで再現されており、復元の技術がすごいなと驚きました。近くで南門を見させていただいたときには、南門の横側がアクリル板になっており、現地で分かる建てられ方や瓦の模様などをより詳しく知れて、より興味を持ちました。石碑は最近国宝になったことは知っていましたが、石碑に書かれている内容が国宝だということは驚きでした。

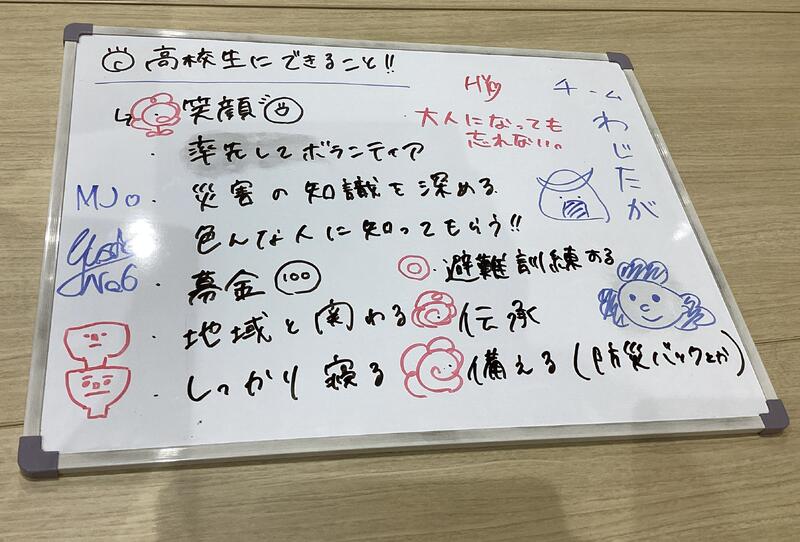

輪島高校 交流会

1 日 時

令和6年9月27日(金)

2 場 所 多賀城高校iRis Hall

3 参加者 災害科学科(2年生14名、1年生13名)

4 実施内容・評価

石川県立輪島高校生13名と本校にて各地における災害や震災伝承の取り組みについて交流会を行いました。主に災害による被害を最小限に抑えるための「自助」「共助」を主軸として、互いの住む環境や文化について情報交換を行いました。その上で、災害に対し高校生としてできることについて各グループが発表し、防災・減災への意識を向上させることができていた様子でした。

生徒感想(災害科学科2年 手塚 環)

輪島高校との交流会は、ただお互いの震災状況を共有し合うだけでなく、私たち高校生にできることはあるのかという議論をし、防災や伝承の色々な見方やあり方を学ぶことができる有意義な時間になりました。同じ高校生同士、互いの地域の特産品や学校生活などを話し、穏やかな雰囲気で交流することができました。輪島の生徒とは災害を経験した時期が違い、今までとは異なる視点からの意見を聞くことができました。起きた災害をどう伝承していくか、「事前にできることは何なのか明確にしておくこと」が重要であること、「笑顔は人の心を救う」ということが一番印象に残っています。今後も高校生だからこそできることを見つけ、多くの人の役に立ちたいです。

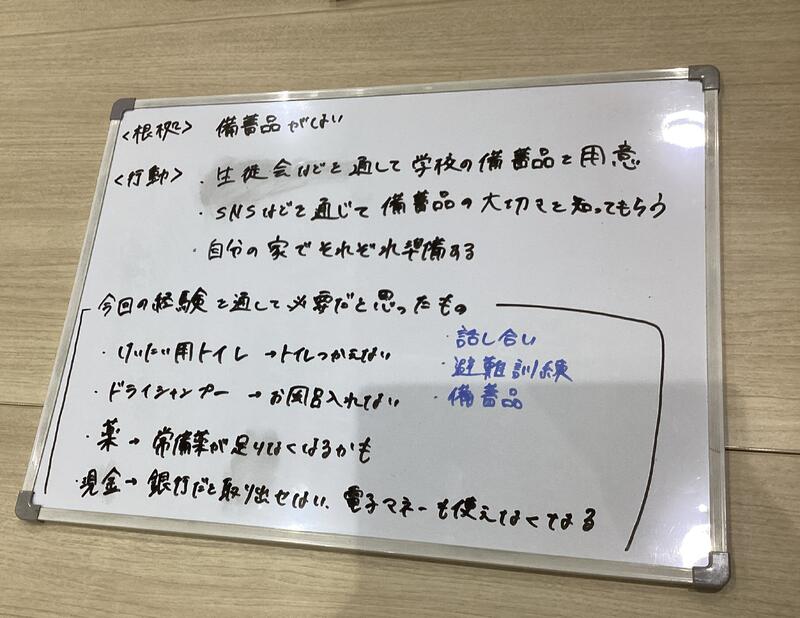

【災害科学科】09/10 東京大学大学院山内研究室来校

◆実施概要

1 日 時 9月10日(火)14:00~16:00

2 参加者 東京大学大学院学際情報学府 山内祐平研究室 10名

宮城県多賀城高等学校 災害科学科2年生 5名

3 内 容 ・授業見学(普通科・災害科学科)

・授業参加(災害科学科2年 防災備蓄についての授業)

・交流会 (フリートーク形式)

東京大学大学院学際情報学府山内祐平研究室の山内教授と研究室メンバー10名が特色ある教育実践の見学を目的として来校しました。当日は、本校の通常授業を見学したほか、災害科学科2年7組の防災備蓄に関する授業に参加し、さらに、2年生5名とフリートーク形式で交流しました。

本校生徒は、大学院生と一緒に防災備蓄について検討したり、各自の課題研究についてアドバイスをもらったり、とても有意義な時間を共有することができました。

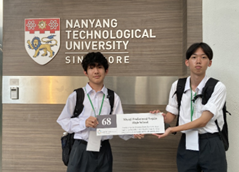

Global Link Singapore2024に参加してきました!

Global Link Singapore2024

1 目 的

世界規模の研究活動発表会の一つである「Global Link Singapore2024」に参加し、ポスター発表やプレゼンテーション、多様な背景を持つ生徒との交流、サイエンスワークショップでの体験を通して、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見を深めるとともに、思考力、判断力、表現力の向上を図りつつ、今後の進路選択の一助とする。

2 日 時

令和6年7月25日(木)~29日(月)

3 場 所 Nanyang Technological University(シンガポール 南洋理工大学)

4 参加者 災害科学科 (3年生2名)

5 実施内容・評価

グローバル・リンク・シンガポールはアジア各国から参加してくる中高生が、自身の研究を英語で発表する課題研究の世界大会です。発表分野は、【Social Science(社会科学)】【Basic Science(基礎科学)】【Applied Science(応用科学)】の3分野からなり、本校は【Social Science(社会科学)】分野に出場し、『Passing on the lessons from the Great East Japan Earthquake ~ an effective way to raise awareness of tsunamis using 3D simulation~』のタイトルで3Dモデルを用いた津波被害の伝承活動について発表してきました。入賞することはできませんでしたが、英語用いて自分たちの研究内容・成果を同年代の学生に伝えたり、意見交換をしたりする中で、生徒たちは英語の運用能力向上に取り組む意欲が高まったようでした。また、コンテストでの発表だけではなく、海外からの参加者とともに熱い議論を交わし、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見深め、新たな発見や気づきを得ることができたようでした。

生徒感想(3年7組 三浦世那)

「Global Link Singapore 2024」という国際的な発表会に参加し、世界中からの多くの高校生の発表を聞くことで様々な学びを得ることができ貴重な機会となりました。私たちの研究テーマである「3Dモデルを活用した災害伝承」についてプレゼンテーション及びポスター発表を行い、災害が少ない国々にも日本で起こった震災の脅威を伝え、防災・減災の重要性を発信することができました。また海外の参加者との交流も深めることもでき、異文化理解やコミュニケーション能力の重要性を実感することができました。今回の経験を生かし、今後も多様な視点を取り入れながら、防災活動や研究活動に生かしていきたいです。

【災害科学科】JR東日本合同研修会に参加しました!

1 目的

普通科・災害科学科の代表生徒として、JR東日本の職員の方と災害等に関する意見交換・電車からの避難訓練を通し、仙石線沿線での災害に対する避難方法の課題を見いだし、解決のための方法を職員の方と共に考え、より多くの命を守る避難方法を提案する。

2 主催 東日本旅客鉄道株式会社東北本部仙台統括センター

3 期日 2024年8月8日

4 会場 東日本旅客鉄道株式会社東北本部仙台統括センター

5 参加者 <災害科学科>1年10名、2年6名

<普通科>3年1名

6 実施内容・評価

地震発生時の電車からの避難をテーマに行われたJR合同研修会に、普通科・災害科学科の代表生徒が参加しました。電車からの避難訓練と災害等に関する意見交換を通して、仙石線沿線での災害に対する避難方法の課題を見いだし、解決のための方法をJR東日本の職員の方々とともに考えました。また、研修会の冒頭では、災害科学科1年生2名(木村心護、平山智悠)が本校災害科学科の取組の発表も行いました。より多くの命を守る避難方法を今後も考えていきたいと思います。

7 生徒感想

気づきは、災害時の物があまり揃っていないことです。 今までのイメージだと、電車の中は様々な設備が揃っていて災害時にも対応できるというものがあったけど、実際に訓練をしてみると、足りないものが沢山あるとわかりました。乗務員さんの行動は素晴らしかったけど、ハシゴの数やモニターが足りないと気づきました。

学びになったことは、自分たちにも出来ることはあるということです。電車の中で災害が起こっても何をすればいいか分からなかったが今回の訓練で、自分が真っ先に避難行動をすることができることや周りの人を見渡して、足が不自由な方や 目が見えづらい方のサポートが出来るということを学べました。

もし電車に乗ってる時に災害が起きたら、このことを生かし自分が多くの人たちを引っ張っていけるようになりたいです。 (災害科学科1年 向笠祥史)

【災害科学科】栗駒・気仙沼巡検を実施しました!

1 目的

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。また、これまでの学習をもとに岩手宮城内陸地震や東日本大震災の被災地を巡り考察することを通して、防災への意識付けの強化を図る。

(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

2 主催 多賀城高校

3 期日 事前講義:2024年7月5日

当 日:2024年7月24,25日

4 会場 栗駒山麓ジオパークビジターセンター、リアスアーク美術館、

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館、南三陸ホテル観洋、大谷海岸、小泉海岸、

高野会館、南三陸町旧防災対策庁舎

5 参加者 <災害科学科>2年39名、1年40名

6 実施内容・評価

巡検前に、東北大学学術資源研究公開センター教授の高嶋礼詩様より事前講義をいただき、岩手・宮城内陸地震による栗駒山の地すべりのメカニズムについて学習しました。巡検当日は、栗駒および気仙沼の過去の災害について実際に足を運んで本物を感じながら学ぶことができました。気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館では、気仙沼向洋高校の生徒さんに語り部を行っていただき、当時の気仙沼の状況を知るとともに、本校で行っている「津波伝承まち歩き」の参考にさせていただきました。また、事後学習では、巡検でもっとも考えさせられたことから防災・減災に関する課題と解決策、さらにはその解決策を実現するための社会的障壁まで考えました。巡検で学んだことは、災害科学研究のテーマ設定等に生かしていきます。

7 生徒感想

私が今回の巡検で最も考えさせられたのは、これからの人たちに震災のことを伝承していくことの大切さです。理由は、巡検に行く前の私は「どうして東日本大震災を思い出したくない」という人がいるのにも関わらず、なぜ震災遺構を残しているのだろうと思っていました。しかし、残している理由として、「被災した場所を残すのは心が痛いが、これからの人に伝えていくには大切なことだし津波の破壊力や高さを知ってもらいたい」「この場所でどのような行動をとって命が助かったのかを知ってほしい」などと言った震災を経験した人たちの思いがあると思いました。私自身今回の巡検を通して、映像だけじゃ伝わってこない津波の恐ろしさや恐怖を実際にその現場を訪れたことによって感じることができました。

また、私は東日本大震災が起きた時はまだ2歳で何も記憶にありませんでしたが、家族からの話今回のような巡検を通して当時の状況を多く知ることができました。このようにして、自分が伝承してもらった分、次の人へどんどん伝承していきたいと思いました。 (災害科学科1年 鈴木蓮)

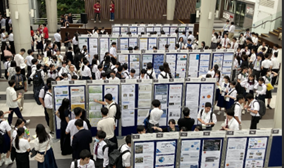

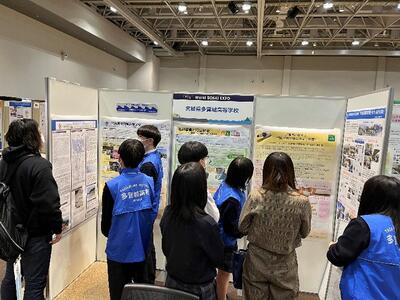

「震災対策技術展」東北ー自然災害対策技術展ー に参加してきました

1 目 的

地震、津波等の災害対策技術・製品を自治体、企業、そして一般の方々に広く情報発信することで、減災社会の構築に寄与し、防災産業の発展に貢献することを目的とする技術展に参加し、本校の防災・減災・伝災への取組を広く発信するとともに、他団体の内容を生徒の探究活動や今後の連携に活用する。

2 日 時

令和6年5月21日(火) ポスター展示

22日(水) 10:00~17:00 ポスター発表、口頭発表

3 場 所 仙台市中小企業活性化センター(AERビル5階)

4 参加者 災害科学科 (2年生5名、3年生4名)

5 実施内容・評価

第12回「震災対策技術展」東北にて災害科学科2年生5名、3年生4名が災害科学科の防災・減災・伝災についての取り組み紹介や生徒課題研究の成果発表を行って参りました。課題研究の成果発表では「身近なダンボールベット」と「伝承と防災教育」をテーマに、日頃から意識できる防災・減災についての取り組みを一般の方々に情報発信することができました。災害科学科への注目度は高く、多くの来場者からの声をかけていただき、生徒たちはより一層学習意欲を高めている様子でした。

生徒感想(災害科学科3年 阿部 春佳)

この震災対策技術展では、災害科学科についての発表をすることだけでなく、周りの企業の方の展示を見ることもでき、防災について学びを深めるとても貴重な機会となりました。私は「災害を自分ごととして捉えてほしい」というワードを何度も発表の中で使い、それに関する感想や意見もいくつかあり、とてもやりがいを感じました。高校生という若い世代が大人の方へ働きかけるという機会は必要不可欠だと改めて実感し、今回の経験を今後の防災活動の糧にしていきたいと思いました。

関西大学による模擬講義

1 目 的

災害科学分野に関する大学の模擬講義を聞くことで、自分の進路について考えを深化させるとともに、明確な進路目標設定の一助とする。また、入試制度についての理解を深め、目標達成のために行うべきことを確認し、学習に主体的・継続的に取り組む意識づけをする。

2 日 時 令和6年5月21日 (火) 14:20~17:00

3 場 所 本校 iRis Hall

4 対 象 災害科学科 1年(40名)・2年(40名)・3年(37名) 計117名

5 実施内容・評価

災害科学科1年生から3年生を対象に、関西大学教授陣による災害科学分野に関する模擬講義が実施されました。平野義明教授による生体材料化学、高橋智幸教授による津波・高潮・洪水等の水災害に関する講義では、社会のニーズと研究におけるシーズをどのように結びつけるのか、研究の目的とプロセスについての実例を紹介していただきました。大学レベルの講義を聴講することで、将来自分が学びたいと考えている分野の研究成果が社会でどのように役立っているのかを知ることができ、生徒が自身の進路について考えを深化させる良い機会となりました。

【災害科学科】海保日赤合同訓練に参加しました!

5/23(木)に貞山ふ頭、石巻湾で行われた「宮城海上保安部と日本赤十字社宮城県支部との合同訓練」(主催:宮城海上保安部、日本赤十字社宮城県支部)に災害科学科の1年生12名、2年生17名が参加しました。災害時の初期対応や救助活動について直接の体験から学ぶとともに、課題発見や進路意識の醸成につなげることを目的として参加しました。

巡視船ざおう乗組員の方々と日赤職員の方々とともに、傷病者役としてトリアージ訓練に参加したり、医師等によるヘリコプター離着船やボートへの移乗を見学したりしました。また、事前学習として短期救命講習を受講し、訓練後には代表生徒2名が訓練検討会で意見交換を行いました。

普段経験できない体験を通して様々な学びがありました。

<参加生徒の感想>

海保、日赤の方々は連絡を絶やさず、すれ違いが起きないように報告した内容を何度か確認し合っている姿が見られました。どんな現場でも確実な報告が人の命を救っていくことを実感し、指示されたことはすぐに実行していくことが重要なんだなと思いました。

さらに、海保の方に話を聞くと、海保は人命救助だけでなく環境保全や海洋調査、密輸犯罪の取り締まりなどたくさんの役割を担っていることを教えていただきました。

今回の訓練で新たに知ったこと、改めて感じたことが多く、とても良い体験でした。

災害科学科1年 和泉璃衣子 (塩竈市立第二中学校出身)

多賀城市との連携協定を締結しました

去る令和5年12月4日(月)に、多賀城市役所において多賀城市と本校との「包括連携協定」を締結しました。

多賀城市と本校は相互の連携を強化することにより、防災・減災をはじめとした地域の様々な課題の解決を目的として、包括連携に関する協定を締結することとなりました。連携分野として、防災減災に関すること、観光・文化振興に関すること、自然及び環境の保全に関すること、教育支援活動に関すること、高齢者・障害者支援に関すること、その他市民サービス向上・地域社会の活性化に関することなど、連携を想定している分野は多岐にわたります。

特に「防災・減災に関すること」については、本校災害科学科や生徒会が展開しております「津波伝承まち歩き」、そして多賀城市が運営する東日本大震災の震災アーカイブ「たがじょう見聞憶」の利活用に関する検証・意見交換のほか、多賀城市の主催する防災訓練への参画など、今後も本校の教育活動や多賀城市の防災への取り組みへ相互に意見交換を行い、さらなる充実を目指します。

締結式には多賀城市長 深谷晃祐様はじめ副市長 鈴木学様、教育長 麻生川敦様など各部長の皆様が列席され、本校からは小野敬弘 校長、嶺岸賢 教頭、佐藤寿正 主幹教諭が出席し、協定書を取り交わしました。

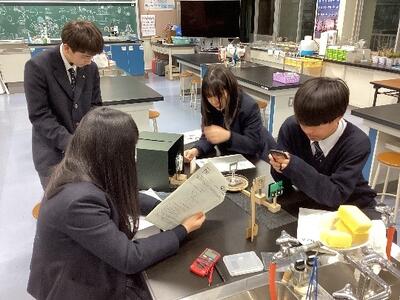

災害科学科 課題研究

災害科学科2年生の中で,「災害伝承と防災教育」を課題研究テーマとしたグループが,

東日本大震災当時の貴重なお話や企業における防災減災への取組を伺いました。

生徒たちは自分たちの学んできたことをもとに,企業の方々にご協力をいただきながら,避難にかかる時間や地形などを科学的な視点から探究しようとしています。これからの研究の発展が期待されます。

多賀城イオンの周年祭に出展しました。

6月9日~12日に,イオン多賀城店で開催されている周年祭に災害科学科のポスターを展示させていただきました。災害科学科の防災教育の概要だけでなく,まち歩きの紹介ポスターも展示させていただきました。

まち歩きに参加希望の方は,以下のフォームからお申し込みください。

https://forms.office.com/r/xHNxk7Rgkp

トルコ大使館で募金を手渡しました。

この募金は,トルコ南東部を震源とする地震の義援金として,災害科学科の生徒たちが自ら企画・実行し,多くの方々のご協力をいただきながら集めたものです。

生徒たちは,東日本大震災の時にトルコ共和国から救援隊の派遣や支援物資など多くの支援をいただいた恩返しの意 味を込めて,震災から12年目の3月11日に三井アウトレットパーク仙台港や万灯会の会場である多賀城駅前で募金活動を行いました。災害科学科で学ぶ自分たちの想いだけでなく,募金に協力していただいた多くの方々の想いを届けるとともに,長期的な支援につなげたいという考えから,今回,トルコ大使館に直接訪問しての募金贈呈につながりました。

ご対応いただいた,一等参事官のジェミル・ウフック・ト―ルル氏には,「何よりもトルコのことを考え,支援をしようとしてくれた想いが力になる。さらに,今回の募金を企画したのが,高校1年生であることが非常に大きな精神的な支えになり,日本の防災への意識の高さ・防災教育の素晴らしさを感じる。」というお言葉をいただきました。

贈呈後,コルクット・ギュンゲン大使にもお時間を頂戴し,直接お話をさせていただくことができました。

おわりに,災害科学科の学びを通して育った生徒たちの想いを生徒たちの力で形にできたこと,それが少しでもお役に立てれば幸いですし,全国の皆さんを巻き込んでより大きな力にしていけると感じます。

一日も早く平穏な生活に戻られることを心からお祈りいたします。

また,トルコ大使館の皆様,そして募金にご協力頂いた多くの方々に改めて御礼申し上げます。

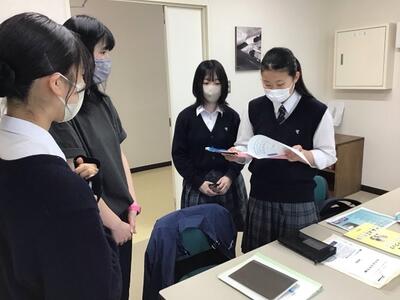

たがじょう見聞憶の活用に関する意見交換会を行いました

2月7日に多賀城市総務部危機管理課の加藤様より紹介いただき,「社会と災害」の授業を通してまち歩きにむけて使用する中で,気づいたことや新しい活用の形を生徒が見出し,多賀城市に提案する形で意見交換を行いました。

堂々とした発表だけでなく,聴講した生徒たちからも積極的に意見や感想が述べられ,災害科学科1年生の成長が強く感じられる時間となりました。このように,活動を通して得た気づきや疑問を解決すべき課題として捉え,解決しようと動き,発信していくことが災害科学科の学びのベースであることを改めて感じさせられました。

本日参加していただいた皆様,準備段階から多大なご協力をいただいております多賀城市の皆様,この場を借りて御礼申し上げます。

※1 たがじょう見聞憶は,多賀城市で起こった東日本大震災の記録を収集,保管し,体系的に整理した多賀城市のデジタルデータベースです。震災の記録を未来へ伝え,今後の防災・減災に役立てることができるように,インターネットで公開されています。本校の学びにおいても震災当時や復興の様子を学ぶために活用するだけでなく,多賀城市内の「津波伝承まち歩き活動」における案内用のスライド作成にも活用しています。

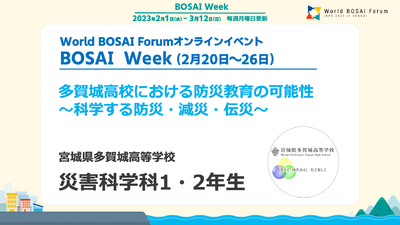

世界防災フォーラムに出展しました

世界防災フォーラムは関連イベントを含め,3日間で32カ国から延べ5,412名の関係者が参加されました。

災害科学科の自然災害や防災・減災・伝災を科学的な視点で探究するといった防災教育についてだけでなく,東日本大震災の伝災活動の中心となる「多賀城市津波伝承まち歩き」を紹介しました。また,2年生の課題研究ポスター4題と1年生の浦戸巡検研究ポスター1題を発表しました。

防災・減災に尽力されている様々な方に取組を

また,防災・減災・伝災の取組は世界でも注目されており,自分たちの学びや活動,想いを世界中に発信したいという想いを強くしました。自分の想いを自分の言葉で伝えるために英語を極めようと東京大学大学院に進学した災害科学科の卒業生もいるように,本イベントに参加した生徒たちの学びに対する意識の向上がますます期待されます。

生徒の発表をお聞きいただき,温かいお言葉を頂戴いたしました方々に,この場を借りて御礼申し上げます。

【発表テーマ】

・「復興事業と環境保全〜計画期間10年の結論と次への改善点〜」

・「避難所の在り方〜睡眠環境が体に及ぼす影響〜」

・「都市型津波の脅威と影響〜巨大津波実験装置を用いたシミュレーション〜」

・「消波ブロックの形」

・「塩竈市浦戸諸島 野々島・焼島の堆積構造」

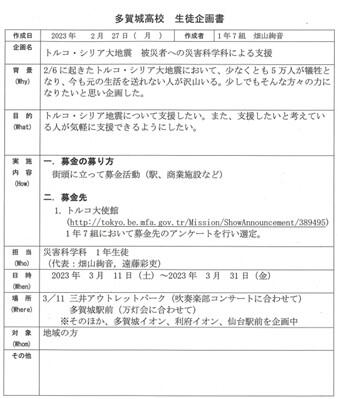

トルコ・シリア大地震 被災地への災害科学科による募金

トルコ共和国は,東日本大震災の時にも宮城県において救助・支援チームを派遣していただき,多くの支援をいただきました。今回の募金は,東日本大震災の恩返しの意味も込めて,防災を学ぶ生徒たちが,計画を一から立て,自主的に活動したものです。

地域の皆様の温かいお声がけやご支援を賜り,総額223,830円の募金を集めることができました。集まった募金は,3月15日付けで,駐日トルコ共和国大使館への振り込みを行い,大使館から現地の支援にご活用いただきます。

募金にご協力いただいた皆様の想いも届けられればと思います。多くのご協力を頂き,心から感謝申し上げます。加えて,募金活動を支援していただいた三井アウトレットパーク仙台港,NPOゲートシティ多賀城の皆様にこの場を借りて,重ねて御礼申し上げます。

【生徒より】

東日本大震災の時に,多賀城市や七ヶ浜町で救助活動や様々な支援をいただいたトルコ共和国が大地震によって多くの犠牲者や大きな被害を受けたと知りました。私たちは東日本大震災を胸に,防災・減災を学んでおり,そんな私たちが何かできないかと考え,募金活動を行いました。多くの方々にご協力いただき,多くの募金を集めることができました。募金だけでなく,ご協力いただいた方々や私たちの想いも共に届け,少しでもトルコ・シリア大地震の被災者の方々の支援につながればと思います。ご協力いただき,本当にありがとうございました。今後も継続して,支援を続けていきたいと思います。

災害科学科1年代表 畑山絢音,遠藤彩吏

世界防災フォーラム オンラインイベントBOSAI Weekに出演します

防災・減災・伝災に関する日々の学びについて,生徒が発表します。

ぜひご覧ください。

多賀城高校 災害科学科の動画は以下の日程で公開されます。

公開期間:2月20日(月)~26日(日)

公開先 :防災ログ(https://clk.nxlk.jp/m/WdOfYdRvD)の特設ページ

※2月1日から防災に関連する様々な講義動画が視聴できます。

興味のある方はぜひ他団体の動画もご覧ください。

災害科学科2年生のつくば研修に関する報告 (土木研究所・水災害リスクマネジメント国際センターICHARMニュースレターの紹介)

災害科学科2年生がつくば研修(11月)の際に訪問した国立研究開発法人土木研究所の水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM:アイチャーム)より,定期的に発行する「ICHARMニュースレター」の第67号 (2023年1月) Volume 17 No.4に本校が訪問した際の記事を掲載したとの連絡を受けました。在校生は勿論のこと,保護者や中学生の方々も是非ご覧頂ければと思います。

ICHARMニュースレターの第67号については,下記アドレスからご覧ください。

https://www.pwri.go.jp/icharm/publication/newsletter/pdf/icharm_newsletter_issue67.pdf

*多賀城高校訪問の記事は22ページ目に掲載されています。

令和4年度 くらしと安全A 特別授業「DIG(災害図上訓練)」

本校の学校設定科目である「くらしと安全A」の特別授業を実施しました。今回は「DIG(災害図上訓練)」について、八千代エンジニヤリングの寺脇様を講師にお招きし、グループワークを中心に学習しました。

DIGとは、災害(Disaster)、想像力(Imagination)、ゲーム(Game)の頭文字をとって名付けられた、災害図上訓練のことを指します。

生徒達はグループワークのなかで、過去の災害等を参考にしながら、様々なことを想定し、「もし災害が起こったら、いつ、どこに、どう避難するか」を互いの意見を交換しながら考えました。

授業のまとめでは、それぞれのグループでの避難行動を発表しました。発表した班はそれぞれ異なる避難行動を提案し、異なる視点で柔軟に考えることの重要性を学びました。

いつ、どこで起こるか分からない災害だからこそ、即座に対応できる正しい知識を身に付け、勇気を持って行動できる力へ繋げていくことのできる、貴重な学びとなりました。

令和4年度みやぎ防災ジュニアリーダー養成研修会

令和4年12月11日(日),多賀城市文化センターにて実施された「令和4年度みやぎ防災ジュニアリーダー養成研修会」に,災害科学科2年の生徒が参加しました。午前中は2つの講義を受け,午後は本校の実践を発表したほか,県内各校の代表生徒とともに演習・ワークショップ「避難所ゲームHUG」を実施しました。研修会終了後に,みやぎ防災ジュニアリーダーとしての認定証を授与されました。

1 目的 将来の宮城を支え,自主防災組織等における次世代のリーダーなど将来の地域の防災活動の担い手を育成するため,防災に関する知識や技術を習得し,防災や減災への取り組みに自発的に協力・活動する高校生をみやぎ防災ジュニアリーダーとして養成する。

2 主催 宮城県教育委員会

3 共催 東北大学災害科学国際研究所

4 日時 令和4年12月11日(日)

5 会場 多賀城市文化センター

6 内容 講義Ⅰ「防災ジュニアリーダーに期待すること」

(講師 東松島市立矢本第一中学校 校長 平塚真一郎 氏)

講義Ⅱ「自然災害の基礎と地域における災害対策」

(講師 東北大学災害科学国際研究所 教授 佐藤 健 氏)

実践事例発表

演習・ワークショップ「避難所ゲームHUG」

認定証授与

(生徒の感想)

避難所運営ゲームHUGは当日と合わせて2回ほどやりましたが,2回やっても「まだ別の方法の方が良かったんじゃないか」と考えることがありました。避難所運営は「答えがない」ことに気づくと同時に,このように互いに議論して運営をシミュレーションすることで,未来の減災のための教訓が伝わるだけでなく,更に発展させて考えていくことができると思いました。災害大国の日本で避難所というものは大切になっていくので,少しの間でもストレスのない環境を作ることができるように考えていきたいです。(東豊中学校出身・遠藤羽琉)

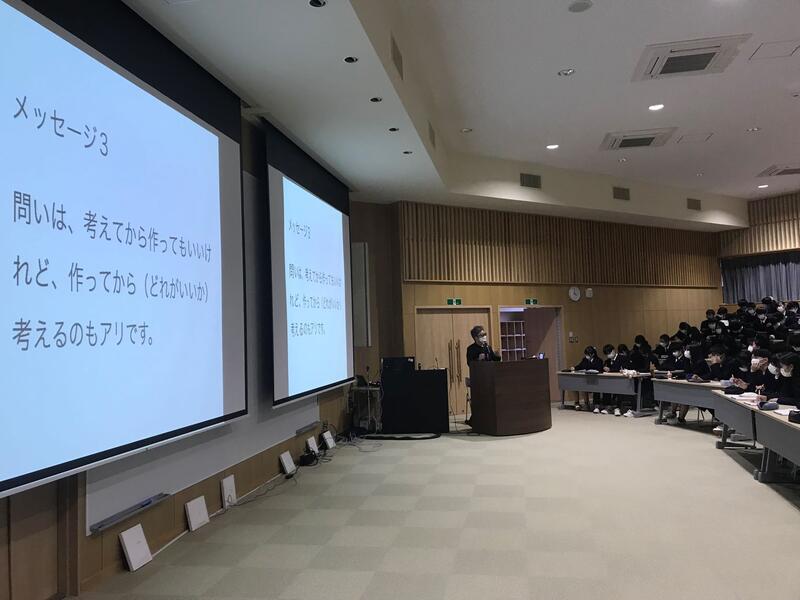

10/28に課題研究特別講義を実施しました(1学年)

宮城県教育委員会の「外部講師活用事業(特色ある学校づくり)」の一環として,京都産業大学生命科学部産業生命科学科 佐藤賢一先生をお招きし「自らの質問を作り出す手法を学ぶ」をテーマに,課題研究特別講義を実施しました。

今後,グループで課題研究を実施していくにあたり,研究分野の問づくりを行います。今回の講話の手法を用いて,自分たちで問いを洗いだし,その問いを解き明かす学びへと深化させて欲しいです。

<生徒感想>

問いの生成から問いの分類、変換など、考えたこともない問いに対するアプローチを知ることができてとても面白いかった。また、私は問いに対して完璧であろうとしてしまい、行き詰まってしまうと、「もうわからない」と思ってしまうのですが、先生のお話からそれでもいいんだと言うことを教えていただきとても心が軽くなりました。学習を深めるのにも今日学んだことを活かして行きたいと思います。グループワークなど友人と意見交換もして楽しく学ぶことができました。

問いを問いで返すという行為が新鮮で面白かったです。聞くことでより具体的になるし、会話も続いていいなと思いました。また、グループ活動をしたときに、「Srcについて自由な問いを考える」となっただけで16個もの問いがみんなで出たので、想像力を働かせて色んなものに興味を持ちたいなと思いました。

この講義を受けて、自ら問いを立てることの大切さを学ぶことが出来ました。今までの自分の生活を振り返って見ると、「問い」に対して「答え」ばかりを探してしまっていた事に気が付きました。講義の中では、佐藤先生の言葉に何度もハッとさせられました。「問い」をもっと意識して、考えを深め、背景を掘り下げられるようになりたいなあと思いました。

やはり多賀城高校、それから災害科では課題研究であったり、県外に派遣して専門家の方から知識を教わったりする機会が多いので、特にそのような場面で、問題や疑問に対する質問を出し、その質問に対してさらに質問をするというタイミングを増やすことで、今後のわたしたちの学びに繋がり、活かせていけると考えました。

JR東日本 宮城野運輸区における津波避難に対する意見交換会

災害科学科1,2年生12名が,令和4年11月12日に東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)宮城野運輸区の協力により,昨年度に引き続き,電車に乗っている時に地震・大津波警報が発令された場合の避難方法についての意見交換会を行いました。

まず,JR東日本の安全対策を社員の方から紹介いただき,本校災害科学科の取組と課題研究で行っている乗車時の避難行動についての調査結果を発表しました。JR東日本宮城野運輸区の仙石線には本校の最寄り駅である下馬駅があり,通学等で日常的に利用させていただいている生徒も多くいたため,生徒たちは防災や減災の視点から疑問に感じていることを積極的に質問していました。

次に,地震・大津波警報が発令されたときを想定した電車からの避難訓練にも参加させていただきました。その後,足の不自由な方を背負って線路上を歩いて避難するためにかかる時間を測定するなど,課題研究を深めるためのデータ収集を行わせていただきました。日頃なかなか考える機会がない,電車に乗っているときの津波避難の方法を様々な経験を通して幅広い視点から考える貴重な機会になりました。

この場を借りて,貴重な機会をいただいたJR東日本宮城野運輸区の石山様をはじめ,高校生の素朴な質問にも丁寧にあたたかく答えてくださった社員の皆様に感謝申し上げます。

災害科学科:台湾防災ジュニアリーダーとの交流会

9月1日(木)に台湾防災ジュニアリーダー研修会の一環で、台湾の高校生と災害科学科3年7組と防災についてオンライン交流会を実施しました。多賀城高校で実施している「巡検」,「津波伝承まち歩き」、「課題研究」の取り組みを発表し、台湾の学生達と意見を交換しました。防災意識が高い台湾の学生からは様々な角度からたくさんの質問も頂き、改めて私たちの学習に役立てることができる意見もたくさん頂きました。活発な交流会となり、最後は画面越しに全員で記念撮影をして交流を深めました。

生徒感想

赤間 里咲(3年7組松島中出身)

台湾との交流会では言語の壁を越えて私たちの取り組みを知ってもらえて良かった。海外の人たちには地震や津波を伝える機会がなかなか無かったのでこれを機に防災減災を強化して地震、津波による被害が少なくなれば良いと思った。

佐々木拓夢(3年7組田子中出身)

台湾では防災・減災の教育は、大学や社会人になってから学ぶ科目と聞き、災害大国である日本との違いを感じました。しかし、発表後の質問でまち歩きや課題研究についての質問があり、防災・減災についての関心は高いことが分かりました。今回は私たちの発表だけで終わってしまったので、機会があれば台湾の人たちの発表も聞き参考にしたいです。

石川優真(3年7組大郷中出身)

私は今回の交流会で、多賀城市を襲った「都市型津波」の研究について発表しました。台湾は日本と同様、地震大国であるため津波に対する意識や防災に関して深い知識と関心を持ち、意欲的に発表を聞いて質問をしてくれました。機会があれば台湾での対策や研究について聴講したいと思います。

本校の取り組み紹介

全員で記念撮影

令和4年度水上安全訓練

9月5日(月)に本校・多賀城市立東豊中学校合同で水上安全訓練を実施しました。

当日は海上保安庁の方々に、多くの実践を交え、水難時に取るべき行動やマリンレジャーに行くときの心構えや事前準備について、丁寧にご指導いただきました。

会場を提供していただいた東豊中のご協力に心より感謝いたします。

本校生徒が説明を聞いている様子です。

水難時は「浮いて待て」を実践するため。背浮きの学習を行っています。

プールの中に水流を起こし、ライフジャケットの浮力を体験しました。マリンレジャー時のライフジャケットの着用は、非常に重要であることを実感できました。

大分県佐伯市立佐伯南中学校との交流活動

8月9日(火)大分県佐伯市立佐伯南中学校の先生方と生徒たちが「防災教育先進研修」の一環として来校され,各校で実施されている防災・減災教育,防災学習について紹介しあいました。本校からは災害科学科2年生4名が参加し,災害科学科で実施している巡検や課題研究で取り組んでいる小中学生向けの防災クイズを紹介しました。

参加生徒感想

遠藤羽琉(2年7組東豊中出身)

佐伯南中学校の先生,生徒が多賀城高校に来校し交流会とまち歩きを行いました。まず,両校の取り組みについて紹介し合いました。私たちの学校は災害科学科があり災害・防災・減災について専門的に学んでいますが,他校では防災・減災についてどのような取り組みをしているのか関心がありました。佐伯南中学校の取り組み紹介の中で「川の防災対策」についてのお話がありました。私たちの住む多賀城市は,東日本大震災の際に津波が川や道路を遡上し想定外の方向から波に飲まれる都市型津波に襲われており,河川周辺の防災対策も必要であると再認識することができました。

次に,多賀城市内の津波被害場所を巡る「津波伝承まち歩き」を行いました。まち歩きの途中に,中学生の皆さんから震災当時の様子について質問を受けたのですが,完璧に自信を持って答えることができない質問もあったので,まだまだ勉強不足なところがあると感じました。今回のまち歩きをもとに,防災・減災活動について,さらに学習をすすめたいと思います。

短時間の交流でしたがたくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございました。

本校での防災減災学習の紹介

津波伝承まち歩きの様子

東京都立北豊島工業高等学校の先生方と津波伝承まち歩き

8月8日(月)東京都立北豊島工業高等学校の先生方が来校されました。災害科学科の1,2年生が本校で実施されている防災・減災教育,授業で取り組んでいる課題研究の内容について紹介しました。その後,『多賀城津波伝承まち歩き』を実施し,多賀城市内の東日本大震災における津波到達地点を示す波高標識(本校設置)を辿りながら,東日本大震災の津波の様子や多賀城市の史跡等を説明しました。iPadなどを活用しながら,自分たちの調べたことだけでなく,実際の体験を交えて立派に案内してくれました。震災を風化させないための伝承・伝災活動に熱心に取り組んでいました。

①課題研究の紹介@本校iRis Hall ②津波伝承まち歩き@多賀城イオン

③津波伝承まち歩き@津波跡 ④津波伝承まち歩き@多賀城駅前

大妻中野中学校・高等学校とのオンライン交流会 「中学生・高校生にできる防災・減災アクション」

11月13日(土)「中学生高校生ができる防災・減災アクション」をテーマに、大妻中野中学校・高等学校とのオンライン交流会を行いました。

本校から12名、大妻中野中学校・高等学校から20名の参加です。両校の学校紹介及び研究発表ののち、6グループに分かれてグループディスカッションを行いました。

学校紹介や研究発表からは、それぞれの視点の違いに気づき様々な発見のある内容でした。グループディスカッションでは、両校とも積極的な意見交換となりました。新たな視点の獲得や考えの深まりがあった交流会でした。

今回の機会を与えていただきました、大妻中野中学校・高等学校の皆さまに感謝申し上げます。

【生徒の感想】

●災害科学科1年 設楽 莉央(高砂中出身)

被災経験がない人の意見を聞くことができて新鮮でした。私たちは普段、防災に関心のある人や被災した人、専門家と関わる機会が多いですが、まだ大きな災害にあったことがない人にはあまり関わっていないのではと思いました。今回はまだ大きな災害を経験したことがない人の防災のイメージが垣間見えた気がします。これからはそのような人へのアプローチも考えていきたいです。

●災害科学科1年 村上 明華(東豊中出身)

今回の交流会を通して、東京の大妻中野中学校・高等学校が行っている「メディカルカード」の内容を知ることができました。また、グループディスカッションの意見交換で、それぞれの活動に付け足した方がいい点を話し合い、防災・減災についての学びを深めることができました。

●普通科2年 菊池 せせら(東豊中出身)

グループディスカッションでは、中学生・高校生の区別なくたくさんの意見を出し合うことができ、自分としてはとても刺激を受けました。個人的には話し合いの中で出された「メディカルカード」の活用を検討してみたいと思いました。宮城と東京とで全く環境は違いますが、「防災」というテーマの下、繋がることができたと感じました。

●災害科学科2年 菊地 優衣(五城中出身)

私が担当した学校紹介では読むところを間違えてしまったりしましたが、人の前で何かを発表するという経験を積むことができてよかったと思います。また、グループディスカッションでは、東日本大震災発生時の東京の様子や、大妻中野中学校・高等学校での防災の取り組みなど、今までに知らなかったことを聞くことができて、とても充実したものになりました。

●災害科学科2年 佐藤 快(多賀城市立第二中出身)

ZOOMでは隣に人がいるわけではないため、コミュニケーションをとることが、実際に会って話すより難しく感じました。しかし、遠くの場所にいる人と簡単に意見交換ができるという体験をしました。交流会では、多賀城高校とは違う視点での発表を聞くことができて、自分の考えが深まったように思います。

●災害科学科2年 玉川 淳之介

今回の大妻中野中学校・高等学校との交流会は、個人では使わないZOOMの使い方や活用の仕方を学ぶ良い機会でした。さらに、自分達が行ってきた課題研究を実際に発表して、言葉に詰まってしまう部分や研究の中で曖昧な部分を見つけることができた貴重な機会でした。

「防災功労者内閣総理大臣表彰」を受け,教育長を表敬訪問しました!(11/12)

過日本校は内閣総理大臣より「令和3年度防災功労者内閣総理大臣表彰」を受けました。これは「日頃から防災思想の普及または防災体制の整備に尽力し,あるいは災害時における防災活動に顕著な功績のあった個人または団体」に贈られるものです。平成24年から10年間継続してきた津波標識設置活動,県外・海外からの来校者に対して生徒が行う被災地域の「まち歩き」の活動,そして災害科学科の設置など,本校が創意工夫をこらしてきた防災教育が高く評価されました。この表彰を受けて,11月12日金曜日に本校災害科学科3年・江戸葵さん,秋澤綾香さん,生徒会長・菊池せせらさんとともに,校長・主幹教諭の計5名で教育長へ受賞の報告を行いました。

列席した3人の生徒諸君から伊東教育長や布田副教育長・遠藤副教育長に対し,これまで積み重ねてきた防災・減災・伝災の活動を報告するとともに,先輩たちから受け継いできたさまざまな活動が高く評価されたことへの喜びに加え,これからの抱負や決意表明を述べました。

北海道羅臼高等学校避難訓練「防災・減災講話」

北海道羅臼高校が主催する避難訓練において,自然災害に関する具体的な情報と本校災害科学科の取組を伝えるため,災害科学科の生徒2名が派遣されました。

避難訓練は11月5日(金)5校時目に行われ,続いて6校時目に本校生徒による防災・減災講話が行われました。講話は「東日本大震災における津波被害の実情」と「宮城県多賀城高等学校災害科学科の取り組み」の二部構成で,生徒2人によって行われました。津波被害の映像や災害科学科のカリキュラム紹介など,講演内容は多岐にわたり,事前に準備したパワーポイントを使って丁寧に紹介しました。

講話終了後には,本校オリジナルDIGを紹介する時間を設定していただき,市街地における避難行動についてその一部を羅臼高校の生徒に体験してもらいました。本校生徒への質問も積極的で,和やかな雰囲気の中でお互いに交流を深めることができました。

講演の機会をご提供・ご支援いただきました,羅臼町教育委員会及び羅臼高校の皆様に感謝申し上げます。

■災害科学科3年 長谷川 海月(塩竈二中出身)

今回は講話を聴く側ではなくて自分がする側となって初めて40分間の発表を行いました。準備の段階からとても緊張していましたが,発表本番では,羅臼高校の生徒の皆さんが真剣に聞いてくださり,有意義な時間を過ごすことができました。講話の後には簡易的ではありましたがDIGワークショップを行い,羅臼高校の皆さんと交流することができてとても楽しかったです。

その他にも,羅臼町を車で走っているとエゾジカやキタキツネなどの野生動物を普通に見かけることができ,それがとても印象的でした。

■災害科学科3年 伊東 優杏(名取一中出身)

今回,この様な機会を得て発表することが初めてだったので,スライドの作り方もあまり詳しくなく経験も浅いので,本当に不安でした。

少ない準備期間で友人や先生と発表の準備をして,発表までに多少のトラブルはあったものの無事発表を終えることができて本当に良かったです。羅臼高校の皆さんもたくさん話しかけてくれて交流が深まり,とても楽しく講演を終えることができました。

羅臼町は本当に自然が豊かで,宮城では絶対に見ることのできない景色と経験を得ることができました。高校生活の中で最初で最後の発表になると思いますが,今回経験したことを忘れずに今後の高校生活を頑張りたいです。

大分県高校生防災リーダー研修会視察で交流と「まち歩き」を実施

社会と災害 特別授業「災害と自然環境」

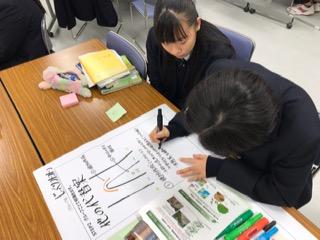

11月16日(土)に国際航業株式会社より鈴木雅人さんをお招きして災害科学科1年生に特別

授業を実施しました。

環境省や国土交通省が提唱している「生態系を活用した防災・減災( Ecosystembased Disaster

Risk Reduction;Eco-DRR)」の考え方を基に、災害と自然環境との関わりについて、自然の力を

うまく使って災害による被害を軽減させる方法を教えていただきました。

また、後半のワークショップでは広瀬川の河畔林問題をテーマに、木を伐採すべきか残すべきか

グループに分かれて話し合いました。

〇1年7組 村上 隼都

今回の授業を受けて、環境に配慮しながら工事を行うことの大切さを学びました。広瀬川の中州についてグループで話し合ったときは、たくさん意見が出ました。木を伐採した場合も残した場合もそれぞれの利点があり、結論をどうするかとても迷いましたが、やはり環境を守ることが大切だということを一番に考え、伐採しないという結論を私たちのグループは出しました。

〇1年7組 久我 美咲

防災や減災のためには人工物で乗り切るしかないとずっと思っていました。木材を使っても腐るし、すぐに崩れたり流されたりするし、盛り土をしても崩れてしまうかもしれない。しかし、今回の授業を受けて、木にもいいところはたくさんあって、伐採すべきではないという考えに変わりました。

グループごとに話し合った際には多様な考え方が出てきて、それを一つにまとめるのは苦労することだし、これが地域住民の方々や市全体で何かを決めるとなるとなかなか決まらないだろうなと思いました。

社会と災害 特別授業

6月7日(金)に大崎市立鹿島台中学校の深瀬規友先生をお呼びして『地形や地質の特性と災害』をテーマに特別授業を行いました。深瀬先生は東北地方~北海道南部地域の地質工学を基礎とした災害・土木・環境・地下資源・活断層等の多岐にわたるコンサルタント業務の経験から、地質の特性や岩盤に起因した災害の実例紹介や,「液状化」,「岩盤の泥濘化」,「地下水と安定勾配」などの演示や演習を見せていただきました。

〇1年7組 近藤 壮太

一番印象に残ったのは、実際に実験して自分の目で確かめた未固結堆積物についてです。どんなに頑張っても傾斜が40度以上にならないということが新しい発見で、とてもおもしろかったです。

深瀬先生に教えていただいた「災害そのものに目を奪われすぎている」という言葉を忘れず、もしも災害が発生した場合は次に何をすべきなのか冷静に考えたいです。

〇1年7組 平井 美帆

人間の生活圏の拡大によって社会基盤が災害を受けやすい状況を起こしていることを知り、災害は人が起こしているといっても過言ではないなと思いました。深瀬先生の授業を受けて災害で発生する現象を自分の目で確かめ、地形と地質に合わせた災害対策を積極的に考えていきたいです。

「『次世代の教育情報化推進事業』および『特色ある学校づくり』に関わる授業公開」について(追加)

予定通り実施いたします。

10月30日(月)に「次世代の教育情報化推進事業」および「特色ある学校づくり」に関わる授業公開を行います。この授業公開は,大学,高等学校関係者が対象となります。また,参観には申し込みが必要となります。連絡をいただければ必要書類を送付いたしますので,代表アドレスまでご連絡ください。

実施要項(PDF)

下記の表をクリックすると時間割のPDFが開きます。

国語総合特別授業 無事終了、ありがとうございました。

多賀城高校で写真家の見た「震災と桜」についてのお話しをいただきます!

災害科学科の国語の授業で,桜を題材とした詩歌の鑑賞と写真家の見た東日本大震災と桜についてのコラボ授業を行います。

日本文学の世界に古来より数多く取り上げられている”桜”を題材とした詩歌を鑑賞するとともに,東日本大震災を乗り越えた”桜”を知ることにより,文学と震災の記憶を関連づけ,”桜”の花に込められた人々の様々な思いに寄りそう授業を写真家とともに展開します。

記

1 日 時 平成28年11月10日(木) 13:00~14:40

2 場 所 宮城県多賀城高等学校 大会議室

3 内 容

国語総合の時間において,タブレット端末で”桜”を題材とした詩歌について鑑賞・発表するとともに,全国の桜

のある風景を撮影している写真家大沼英樹氏から東日本大震災後の桜の姿と,そこの寄せる人々の思いを話してい

ただく。

4 講 師 等 写真家 大沼 英樹 氏

山形県天童市出身,仙台市在住。写真家・宍戸清孝氏に師事。

毎年全国の桜のある風景を撮影しながら,古典を多数開催。2005年宮城県芸術選奨新人賞受賞。

写真集に『御伽草子』『それでもさいていた千年桜』『忘れえぬまた再びの千年桜』『虹の贈りも

の』など。中学校教科書『新編新しい国語3』(東京書籍)に写真掲載。

5 参 加 者 多賀城高等学校災害科学科1年生 38名,見学希望中学校,高等学校教諭等

6 問合わせ 宮城県多賀城高等学校 022-366-1225 (担当 佐々木)

| 特別授業などの今後の予定 (興味のある行事あればお知らせください) | |

|

11月 6日(日) 11月12日(土)

11月19日(土)

11月23日(水)

11月26日(土) 12月 1日(木)

|

サイエンス・アゴラ 口頭発表(科学未来館) みやぎサイエンスフェスタ ポスター発表(仙台三高) 海洋教育フォーラム 口頭発表(東北工業大学) オリンピックデー・フェスタin多賀城(多賀城市体育館) オリンピアンとの交流,まちあるき 世界津波の日「高校生サミット」宮城スタディーツアー(多賀城高校) 中国の高校生37名との交流 世界津波の日「高校生サミット」(高知県黒潮町) 「くらしと安全A」特別授業(多賀城高校) 一般社団法人WATALISによる古着物リサイクル実習 |

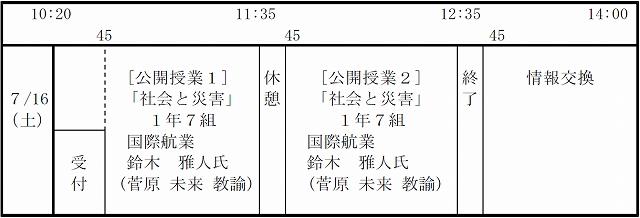

「社会と災害」特別授業について 無事終了、ありがとうございました。

本校では災害科学科の授業の一環として下記のとおり公開授業を実施いたします。航空写真の活用方法を知り,地域の地理情報と結びつける方法を専門技術者から学びます。

記

1.目 的 災害科学科の学校設定科目「社会と災害」において,航空写真の利活用について特別授業を通し学ぶ。

2.対 象 多賀城高等学校教員,宮城県内高校教員,中学校教員 等

3.期 日 平成28年7月16日(土)

4.場 所 宮城県多賀城高等学校

〒985-0831 宮城県多賀城市笠神二丁目17-1 電話 022(366)1225

5.時 程

※特別に受付は設けませんので,職員玄関で記名後に教室にお入りください。

6.内 容 航空写真の基礎知識のほか,航空写真の活用方法を知り,多賀城高校周辺の航空写真を用いグループ

ごとに地域マップを作成することで,自分たちが生活する地域の理解を深める。

7.講 師 国際航業株式会社 技術本部 東北技術部 国土保全グループ 環境チーム 鈴木 雅人 氏

8.講師紹介 山形大学農学部卒業後,和光技研株式会社(北海道札幌市)にて建設コンサルタント業務に就く。

その後,東日本大震災を機に国際航業株式会社に勤務し,防災・環境保全に取り組んでいる。

※ 参加希望の方は7月13日(水)まで,担当あてにご連絡願います。

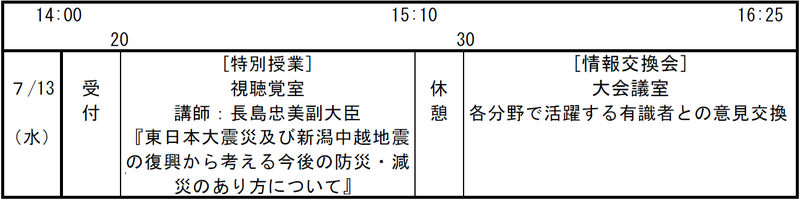

長島復興副大臣による宮城県多賀城高等学校災害科学科特別授業と情報交換会について 無事終了、ありがとうございました。

下記のとおり,長島復興副大臣が多賀城高等学校を訪問し,本年4月に新設された災害科学科において,復興副大臣及び新潟中越地震で全村避難した山古志村村長(当時)の経験を伝承する特別授業を行います。さらに授業後は,防災・減災分野の第一線でご活躍されている産学官の実務家の皆様とともに,宮城県多賀城高等学校の生徒会及び有志生徒との情報交換会を実施し,実務家の皆様からの活動の助言・応援を賜る予定です。

記

1 目 的

東日本大震災と中越地震をとおした自然災害について,山古志村村長時の経験,現在の復興副大臣の立場から,

防災減災の視点の講義をいただく。特に,地方・地域の視点から,復興ををどのように進めていくのかを考える力

をつけさせる。

2 日 時 平成28年7月13日(水) 14:20~16:25

3 場 所 宮城県多賀城高等学校

〒985-0831 宮城県多賀城市笠神二丁目17-1 電話 022(366)1225

4 日 程

※特別に受付は設けませんので,職員玄関で記名後に教室にお入りください。

5 内 容

「特別授業」

東日本大震災と中越地震を比較しながら,災害への備え,減災への努力,復興の道のり,今後の防災・減災のあ

り方などについて講義をいただき,講師への質疑を行いながら自分たちの考えを深める。

「情報交換会」

多賀城高校が取り組んでいる防災・減災教育を説明するとともに,復興に取り組んでいる各分野有識者との意見

交換を行う。

6 講 師

復興副大臣 長島 忠美 (ながしま ただよし)氏

新潟県古志郡山古志村(現:新潟県長岡市)教育委員,村長を歴任。平成14年の新潟県中越地震時に村長。中越地

震は日本でも最大級の逆断層直下型地震。村民2,200名全員が長岡市に避難する陣頭指揮にあたった。平成17年

衆議院に初当選。平成26年9月より現職。

7 有識者

株式会社ファミリア代表取締役 島田 昌幸 氏

一般社団法人みやぎ連携復興センターチーフコーディネータ 石塚 直樹 氏

東北大学災害科学科国際研究所 所長 今村 文彦 氏

多賀城市震災復興推進局長 鈴木学 氏

宮城県教育庁教育監 鈴木 洋 氏

※ 参加希望の方は7月8日(金)まで,担当あてにご連絡願います。

「図上訓練」と「社会支援ワークショップ」を行います 無事終了、ありがとうございました。

多賀城高校3年生が,災害時の自助共助や社会貢献について考えます。1年生では「くらしと安全A」,「自然科学と災害A」の授業を公開します。

多賀城高等学校はパイロットスクールとして全学で防災・減災教育に取り組んでいます。3年生では外部からの講師を招き,防災図上訓練と復興支援事業に携わる会社の活動理解とその支援のあり方について学習します。同時に1年生では防災科目「くらしと安全A」と「自然科学と災害A」の授業を公開します。

記

1 日 時 平成28年5月30日(月) 13:20~15:10

2 場 所 宮城県多賀城高等学校

3 内 容

(1) 防災図上訓練(3年6,7組) 洪水や土砂による大規模災害を想定した講義と,図上訓練

(2) 社会支援ワークショップ(3年1~5組) (株)アソボットの事業内容と復興支援の方法について

(3) 「くらしと安全A」(1年6組普通科) 災害時の「水と火の確保」について

(4) 「災害と情報」(1年7組災害科学科) 災害時のメディアの役割

「自然科学と災害A」(1年7組災害科学科)火山と災害について

4 講 師 等

(1) (株)八千代エンジニアリング 寺脇 学 氏

総合建設コンサルタント事業のノウハウを活かした災害への対応や防災活動を全国各地で実施。

(2) (株)アソボット 本谷 忠大 氏

社会課題を解決するNPOへのサポートプロジェクトを題材として,日本における共助の考え方と新しい方法

について提案している。

5 参加者 多賀城高等学校3年生全クラス及び1年生2クラス

6 問合わせ 宮城県多賀城高等学校 022-366-1225 (担当 佐々木)

※5月30日は宮城県議会文教警察委員会の議員の皆さんも来校予定となっています。

防災・減災をテーマとした「課題研究基礎」に関する講演を行います! 無事終了、ありがとうございました。

多賀城高校1年生が取り組む「課題研究基礎」の進め方や,資料収集の一助となるデジタルアーカイブの使い方についての講演を行います。

多賀城高等学校では「総合的な学習」において,防災・減災をテーマとした課題研究に取り組みます。課題研究の進め方について東北大学講師久利美和氏を,震災アーカイブの利活用について宮城県図書館職員を講師として招き,今後取り組む「課題研究基礎」の基礎知識を学びます。

記

1 日 時

(1) 課題研究の進め方 平成28年5月26日(木) 15:20~16:10

(2) デジタルアーカイブ利活用の実際 平成28年5月31日(火) 15:20~16:10

2 場 所 宮城県多賀城高等学校

3 内 容

(1) 課題研究の進め方

課題研究を進めるにあたって,テーマ設定や実験・調査の方法,文献検索の方法などについての留意点についてを学ぶ。

(2) デジタルアーカイブ利活用の実際

デジタルアーカイブを活用することで,震災を後世に伝える,各地に伝える方法としての有効性について理解し,学習

活動につなげる。また,探究活動や課題研究の基礎データとしての有用性や留意点を学ぶ。

4 講 師 等

(1) 東北大学災害科学国際研究所講師 久利 美和 氏

自然災害科学,固体地球惑星物理学が専門。震災後は地球深部探査船「ちきゅう」に乗船し地震調査掘削を行う。地学

分野,災害分野を中心とした研究をわかりやすく高校生や一般の方に紹介する活動も多い。

(2) 東日本大震災アーカイブ宮城

宮城県図書館が県内の東日本大震災に関する資料をデジタル化したアーカイブ。自治体毎に整理されており、著作権フ

リーであることが特徴。

5 参 加 者 多賀城高等学校1年生全クラス

6 問合わせ 宮城県多賀城高等学校 022-366-1225 (担当 佐々木)

「社会と災害」の特別授業を行います! 無事終了、ありがとうございました。

多賀城高校災害科学科1年生が,外部講師の授業を初めて受講します。

多賀城高等学校災害科学科では,防災・減災に関する専門教科を開設し新たな教材や学習手法の開発を行っています。今回は長らく地質工学関連会社に勤務経験のある鹿島台中学校深瀬教諭から東北地方の地形や地質の特徴を捉え,自然環境や災害との関連性について学ぶ。

記

1 日 時 平成28年5月25日(水) 13:20~15:10

2 場 所 宮城県多賀城高等学校

3 内 容

東北地方などの気象条件や地理的条件を踏まえ,地質の特性や岩盤に起因した災害の実例紹介や,「液状

化」,「岩盤の泥濘化」,「地下水と安定勾配」などの演示や演習を行う。

4 講 師 大崎市立鹿島台中学校 教諭 深瀬 規友 氏

山形県山形市生まれ。日本大学文理学部応用地学科卒業。鉱物鉱床学を専門とし,昭和57年から東京

大学学術総合資料館(博物館)非常勤職員として岩石・鉱物の同定等の業務に就く。昭和61年応用地質

株式会社入社。東北地方~北海道南部地域の地質工学を基礎とした災害・土木・環境・地下資源・活断

層等の多岐にわたるコンサルタント業務に就く。平成17年から宮城県公立学校等の常勤講師として,

地学・物理教科を担当。現在,大崎市立鹿島台中学校理科教諭として勤務。

5 参 加 者 多賀城高等学校災害科学科1年生 38名

6 問合わせ 宮城県多賀城高等学校 022-366-1225 (担当 佐々木)