SSH第Ⅱ期1年次(2023)

東日本大震災メモリアルday2023が開催されました(2024/01/19-20)

1月19日金曜日午後から「東日本大震災メモリアルday2023」が開催され,県内高校4校,県外高校21校,県内中学校1校その他視察など多くの方々が参加し,本校生を除く参加者はのべ146名を数える大盛況となりました。

初日19日金曜日は,過日の「令和6年能登半島地震」の犠牲者への祈りを捧げるべく,全員で黙祷を捧げました。学校長挨拶ののち,生徒会長による決意表明を経て,東北大学災害科学国際研究所 准教授 佐藤翔輔先生の基調講話「災害があったことが“伝わる”ために」を頂戴しました。

災害科学科1年・2年生は本校iRisホールで受講,普通科1・2年生はそのzoom中継を教室で受講しました。先生のお話の中で「本人が語ったことは強く記憶に残るが,映像・音声よりも他者が語ることも記憶に残る。語り部として皆さんが語り継ぐことで記憶が残る」などのお話がなされ,伝災に関わろうとする私たちの背中を力強く,自信を持って前に進むべきである認識を新たにしました。

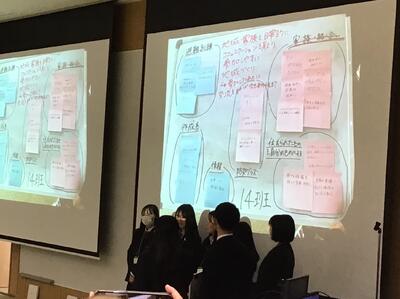

基調講話ののち,災害科学科1年生・2年生は県内外の生徒と共に,「震災などの自然災害を知らない・関心が低い人に“何を”“どのように”伝えることができるか?」をテーマに,基調講話から学んだ考えを議論するグループワークを実施しました。

グループワークののちは,県外校の皆さんを対象に,本校の有する応急仮設住宅や津波波高標識,学校近傍の津波避難道路や国土交通省東北地方整備局災害対策機材倉庫を案内し,災害科学科1年生の有志が発表する女川巡検報告を見学しました。

2日目は本校体育館でポスターセッションを実施しました。特に本校普通科生徒は本校以外の発表を聴講する機会が少なく,他のSSH校はじめさまざまな学校の発表を直接聴講・質問・議論する経験は貴重な機会となりました。当日は佐藤翔輔先生に加え,東北大学災害科学国際研究所 教授 佐藤健先生,東北大学大学院教育学研究科 教授 有本昌弘先生,宮城教育大学教育学部 教授 武田真一先生から指導助言を頂戴しました。

午後は災害科学科2年生の案内による「津波伝承まち歩き」が行われました。災害科学科2年生がこれまで年間を通して実施してきた「津波伝承まち歩き」を,参加校の皆さんが熱心に聞き入る姿は大変意欲的で,「防災・減災は伝災から」というメモリアルdayのサブテーマの証左でした。

来年度は令和7年1月31日・2月1日にかけて開催されます。来年度も多くの参加をお待ちしております。

イオン防災教室ワークショップ

災害科学科1年生が、イオンモール新利府南館で開かれた「ぼうさい教室」でワークショップを行いました。このイベントは、一般の来場者に対して被災時の対応や、地震などの自然災害への備えについてみんなで考えてもらう機会を提供するものです。午前・午後各2回、2階のホールで、パワーポイントの資料を提示しながら、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を知ってもらうための説明を行いました。説明の後は、巨大地震が発生した後に、さらなる地震が発生する確率をピンポン玉を使ったくじ引きで体験してもらったり、グループに分かれ、地図を用いて注意情報下での行動や備えについて来場者と一緒に考える「図上訓練」を行ったりしました。

1.目 的(企画 イオンモール新利府)

・自然災害、防災・減災・伝災を学ぶ高校生から、地域の方々に防災意識の向上を促す。

・イオンモール、気象庁、学校などの防災に関する取組内容を知っていただき、広める機会とする。

2.期 日 令和5年11月3日(金)9:30 ~ 15:00

3.会 場 イオンモール新利府 南館 2Fライブスクエア

4.参 加 者 災害科学科1学年 27名

5.内 容

①10:30~ ②11:30~ ③13:00~ ④14:00~

防災ワークショップ *各回 約3人×8テーブル

【生徒感想】

▉ 災害科学科1年 佐藤 宏夢(向洋中出身)

今回参加した防災ワークショップでは、来てくださった方々に後発地震注意報について知って頂くために、今回の活動を行いました。子供から大人の世代に知ってもらうために説明以外にも、グループワークなど様々な活動を行いました。来てくださった方には、災害について改めて知って頂く機会になったと思います。普段耳にすることのないことを説明するのはとても難しかったですが、グループワークなどでしっかり話し合って頂いているのを見て、「次もやりたいな」と思い、やりがいを感じました。

今回のような災害にあまり詳しくない方々に説明する機会は少ないので大切にしていきたいと思いました。

▉ 災害科学科1年 中島 日和(田子中出身)

今回参加した防災フェスでは気象庁の方から提供していただいた情報をもとに後発地震についてのワークショップを行いました。 このワークショップは子連れの親子をメインの対象としたものですが、実際のところ興味を持って参加してくださる親子は少なく、参加者も大人が多く見られたように感じました。

このワークショップを通して防災について考える大切さと、相手にわかりやすく伝える大変さを改めて実感したとともに、防災について興味を持っている人の少なさを実感しました。このワークショップを通して参加してくださった方々が少しでも以前より防災に対する意識を高めていただけていると嬉しいです。

また、私たちは今後、この経験をもとに「どうすれば少しでも多くの方に防災について興味を持っていただくことができるか」について考えていこうと思います。

自然災害共同研究(釧路湿原)

【目的】

生徒が学ぶ理科及び課題研究における学習充実のため、ラムサール条約にも登録され北海道東部を代表する自然環境の一つである釧路湿原において野外実習を行う。なお、この実習は北海道釧路湖陵高等学校がSSH地域巡検として位置付けている実習であり、環境の保全を目的とした環境調査の手法を学び、環境科学における科学的な探究手法を研修するとともに、生物多様性を育む自然環境を科学的に理解することを目的とする。

【共同校】

北海道釧路湖陵高等学校

【参加生徒】

第1学年 災害科学科 3名

【講師】

北海道釧路湖陵高等学校教諭 高橋 翔 氏

(株)さっぽろ自然調査館取締役・主任技師 渡辺 展之 氏

釧路湿原国立公園温根内ビジターセセンター長 本藤 泰朗 氏

【実施内容・評価】

達古武湖森林再生事業地におけるフィールドワークでは、昆虫調査体験プログラムに参加し、オサムシ・ゴミムシ・シデムシ等の地表性昆虫の採取方法及びそれらの昆虫を環境指標として用いて自然林や再生途中の人工林の状態を評価する手法を学んだ。温根内ビジターセンターでは、野生生物の生息状況や保護活動の具体について研究者目線での講話をいただき、生徒は人間生活と自然環境との共存について、その難しさを直に感じ取っていた。本巡検を通して、湿原環境の保全を目的とした科学的調査や環境保全の意義を体験的に学び、自然との共存について深く考えることができた。

【SS科学部】多賀城市古代米プロジェクトに参加しました!

【背景・目的】

多賀城市では、創建1300 年プロジェクトの一環として、2024 年度に市の特産品である古代米を市内の小学校で育成する計画である。SS 科学部としては、室内での古代米育成のプロトコール作成に加え、市内の小中学生に対して地域の理解だけでなく、理数的な探究の実践例とするため、実験室において古代米と現代米の発芽・生育の比較と室内における古代米育成の最適条件の検討を目的として研究を行った。

【内容】

・古代米と現代米の発芽・生育の比較(理科実験室)

・多賀城創建1300 年記念事業 多賀城古代米田んぼプロジェクト(田植え)令和5 年5 月31 日

・多賀城創建1300 年記念事業 多賀城古代米田んぼプロジェクト(稲刈り)令和5 年10 月31 日

SS地域防災活動(ぼうさいきょうしつ)

【日時】令和5年11月3日(金)

【場所】イオンモール新利府 南館2階ライブスクエア

【参加生徒】第1学年 災害科学科

【内容】地域住民の方々を対象に、仙台管区気象台の協力のもと作成した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」のワークショップを実施した。正確な理解とそれに基づく行動が求められる後発地震注意情報は、その理解が進んでおらず、一般の方々への周知が進んでいないのが実情であるため、防災を学ぶ高校生がDIGなどを交えながら正しい知識や考え方、日々の防災への備えについて考えることを地域住民に説明する機会となった。

SS先端研究研修Ⅰ「つくば研修」を実施しました!

【目的】

災害科学科において、自然科学・災害科学の最先端研究に関する知見を深め、その成果を元に災害理解・防災研究の分野への社会貢献の方法について学習する。また、実習を行う中で、データ等の具体の活用方法など、研究手法について研究者から直接学ぶ機会とする。

【日程】

10 月26 日(木)【1 日目】

研修1:A 班…建築研究所 B 班…地質標本館 研修2:地図と測量の科学館

10 月27 日(金)【2 日目】

研修3:防災科学技術研究所 研修4:物質・材料研究機構

【参加生徒】

第1 学年 災害科学科 40 名

【研修施設】

国立研究開発法人 建築研究所 (茨城県つくば市立原1 番地)

産業技術総合研究所地質調査総合センター 地質標本館 (茨城県つくば市東1-1-1)

国土交通省国土地理院 地図と測量の科学館 (茨城県つくば市北郷1 番)

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 (茨城県つくば市天王台3-1)

国立研究開発法人 物質・材料研究機構 (茨城県つくば市千現1-2-1)

【実施内容・評価】

本研修では、茨城県つくば市に所在する各分野の最先端の研究施設を訪問し、講義や実地見学などを実施した。1 日目には物理と地学の2 班に分かれて選択研修を行い、物理班は建築研究所、地学班は地質標本館で研修を実施した。このうち、建築研究所では、「風雨実験棟・実大強風雨実験棟」と「強度試験棟・実大構造物実験棟」の実地見学のほか、実際に風洞実験装置を用いて風が建築物に与える影響などについて、研究員より直接解説をいただいた。また、地図と測量の科学館では、国土地理院職員より、地理空間情報の活用について講義をうけて学びを深めた。

2 日目の防災科学技術研究所では、2 名の研究員から気象と防災、災害発生時の政府対応などについて講義を受けたほか、大型降雨実験施設の見学や、地震ザブトン体験を実施したほか、物質・材料研究機構では、特別研究員より物質・材料科学分野の紹介や女性研究者のキャリア形成などについて講話をいただいたのち、施設の見学を実施した。

SS地域防災活動(大型旅客船事故対応訓練)

【目的】

大型旅客船において海難が発生した場合、多数の乗客救助及び負傷者の救助搬出を実施する事態が想定され、関係機関との連携は必要不可欠であることから、本訓練を通じて各機関との連携の確認及び強化を図り、また、海難発生時における迅速かつ的確な救助能力の向上に資することを目的とする。高校生については、海上保安部の実施する訓練に参加することにより、自らの進路についてより深く考える機会とする。

【日時】令和5年10月25日(水)13:00~15:00

【場所】 仙台塩釜港仙台港区フェリー埠頭着岸中のフェリー「きたかみ」及び周辺海域

【参加者】第2学年 普通科 21名

【訓練参加機関及び船艇・航空機】

(1)参加機関(10機関)

太平洋フェリー株式会社、航空自衛隊松島救難隊、横浜税関仙台塩釜支署、宮城県、宮城県警察本部、仙台市消防局、国立病院機構仙台医療センター、東北医科薬科大学病院、仙台市立病院、石巻赤十字病院、第二管区海上保安本部、宮城海上保安部、仙台航空基地

(2)船艇・航空機

①船艇(3隻)

横浜税関仙台塩釜支署:監視艇「しおかぜ」、宮城海上保安部:巡視艇「うみぎり」、 巡視艇「しらはぎ」

②航空機(回転翼機3機)

仙台航空基地:回転翼機1機、航空自衛隊松島救難隊:回転翼機1機、仙台市消防局航空隊:回転翼1機

【実施内容】

(1)訓練想定

令和5年10月25日(水)午後1時頃、仙台港向け宮城県金華山沖を航行中のフェリーきたかみ(以下、「きたかみ」と いう。)船内(車両甲板内)で火災が発生して仙台港沖で漂泊、初期消火対応中、一部の乗客が避難の際パニックとなり多数の負傷者が発生したことから、118番で救助要請をした。

(2)本校生徒が参加した訓練内容

① 要救助者の捜索・一次トリアージ・応急処置

きたかみ船内で医師や看護師、きたかみ船員らに要救助者として捜索され、搬送順位決定のための一次トリアージ及び必要に応じた応急処置を受ける。※生徒個人に症状を示す「カード」が渡される。

② 要救助者誘導及び搬送

想定上きたかみ入港後、一次トリアージ及び必要な応急処置を受け、人道橋からトリアージポストのあるフェリーターミナルへ誘導または搬送される。

③ 要救助者の二次トリアージ・去就管理

関係機関により要救助者として二次トリアージを受ける。

【生徒の感想】

今回の訓練では、主に被救助者側の目線から災害時におけるリアルな救助活動の流れを学ぶことができました。張り詰めた緊張感に包まれたフェリーでの訓練は、なかなか体験できない、とても貴重な経験となりました。訓練の中で実際にトリアージを受け、今まで学んできた救助方法に囚われることなく柔軟に対応することが大事なのだと感じました。この体験で直接学んだことを今後の進路選択や学びに生かしていきたいと思います。

SS野外実習Ⅱ「栗駒・気仙沼巡検」を実施しました!

【目的】

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学分野の観察・調査の野外実習を通して、

私たちを取り巻く地球環境を理解する。また、これまでの学習をもとに岩手宮城内陸地震や東日本大震災の

被災地を巡り考察することを通して、防災への意識付けの強化を図る。

【日程】

10 月25 日

栗原市ジオパーク(研修)→荒砥沢ダム(現地視察)→一関市祭畤大橋(現地視察)→一関ビルにて講話

10 月26 日

気仙沼市復興祈念公園(研修)→リアス・アーク美術館(見学、講話)東日本大震災遺構・伝承館(講話、見学)→宿舎にて講話・研修(過疎高齢地域における地域防災について)

10 月27 日

大谷海岸(研修、講話)→小泉海岸(研修、講話)→南三陸(震災遺構高野会館跡、南三陸町防災庁舎跡、さんさん商店街(見学、研修、講話))→南三陸ホテル観洋(ワークショップ、ファシリテーター養成講習)

【参加生徒】第2 学年 災害科学科 37 名

【講師】

東北大学学術資源研究公開センター 教授 高嶋 礼詩 氏

栗駒山麓ジオパーク推進協議会 専門員 鈴木 比奈子 氏

気仙沼市津谷小学校 教諭 阿部 正人 氏

気仙沼市リアス・アーク美術館 館長 山内 宏泰 氏

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 館長 芳賀 一郎 氏

南三陸ホテル観洋 第一営業次長 伊藤 俊 氏(南三陸町語り部)

宮城県防災委員会、国民保護協議会委員 吉田 千春 氏

【実施内容・評価】

生徒の振り返りから、「百聞は一見にしかず」「現地に行って見るべき」という声がとても多かった。東日本大震災の爪痕が防潮堤という形で消えている昨今、その地で被災した方々から話を伺うこと、そしてその追体験をすることが重要と考えて実施し、参加生徒も自分事として捉えることができている。

【参加生徒の感想】

岩手・宮城内陸地震の被災地を辿った。栗駒山の地滑り、荒砥沢ダム崩落地を見学し、そのスケールの大きさを実感した。栗駒ジオパークビジターセンターでの映像を見ることと先生の解説を受けることで、より理解が深まったと思う。この規模の地滑りでは大きな被害を生んでしまうと思うので、地滑りの危険性がある人口密集地を調べたい。岩手県旧祭畤大橋では地面のずれにより橋が折れてしまっていた。

大きく太い鉄骨をいとも簡単に折り、破断させてしまった現場、広範囲で地滑りしている現場を見て、自然の脅威を実感したと共に、これをどのように伝えるべきか考えるきっかけになった。

SS 地域フィールドワーク(1学年普通科)

【目的】

各企業・団体において理系的な学び(工学・海洋学・食産学・生物学、地質学等)を通し、各学問分野への興味関心の向上を目指す。また、東日本大震災の被災地である宮城県(多賀城市・七ヶ浜町・塩竈市等)において、地域における課題を訪問企業・団体から学び、自ら地域課題発見・解決の糸口を探ることで、普通科の課題発見力の一端を担うものとして実施するものである。

【日程】令和5 年9 月26 日(火)

普通科240 名を対象に、生徒の興味・関心に基づき、本校周辺地域に6 コースを設定した。

①仙台火力発電所・多賀城跡コース(バス1 台)

仙台火力発電所での見学・調査 → 多賀城跡南門と多賀城跡での調査

②蒲生干潟・多賀城市企業コース(バス1 台)

蒲生干潟での講話・調査 → 株式会社TBM での見学・調査 → 株式会社ワンテーブルでの見学・調査

③七ヶ浜町コース(バス1 台)

海洋プラスティックについて講義(東京農工大学 高田教授)→菖蒲田浜海浜公園周辺での現地調査

④塩釜コース(バス1 台)

塩竈魚市場 → 塩竃市津波防災センター・周辺での現地調査→ 太田屋(味噌・醤油醸造元)での講話・調査

⑤大郷町コース(バス1 台)

台風19 号の被災状況と河川防災についての講話 → 吉田川堤防で現地調査(大郷町粕川地区)

⑥鹿島台品井沼コース(バス1 台)

絶滅危惧種の保護方法などについて講話(シナイモツゴ郷の会)→品井沼での現地調査(シナイモツゴ郷の会)

【実施内容・評価】

昨年度試行的に実施した第1 学年普通科フィールドワークを今年度は事前事後指導も充実した形で本格実施した。地域における課題を訪問企業・団体から学び、自ら地域課題発見・解決の糸口を探ることで、普通科の課題発見力の一端を担うものである。仙台火力発電所・多賀城跡方面では、仙台火力発電所や多賀城跡での調査、大郷町方面では吉田川堤防について現地説明を受けた。鹿島台品井沼方面では、絶滅危惧種であるシナイモツゴの生態や保護方法について学んだ。蒲生干潟・多賀城市企業方面では、蒲生干潟で東日本大震災後の干潟の生態系について調査するとともに、地元企業の取組について学んだ。塩釜市方面では塩竃市津波防災センター周辺での野外調査、塩釜市魚市場では阿部亀商店から温暖化にともなう塩釜港周辺の 漁業環境の変化について説明を受けた。七ヶ浜町方面では菖蒲田浜でマイクロプラスティックに関する野外調査を行った。各企業・団体からのご協力により、理系的な学びという視点で生の各学問分野への興味関心が向上した。また、東日本大震災の被災地である宮城県(多賀城市・七ヶ浜町・塩竈市等)において、地域における諸課題やその取組について訪問企業・団体から学ぶこともできた。活動を通して、第1 学年の重点項目である生徒の分析力、計画力、プレゼン力を高めることができた。

上段左 阿部亀商店の講義 中 東北電力 右 蒲生干潟

下段左 シナイモツゴ 中 七ヶ浜でのマイクロプラスチック調査 右 大郷での測量

令和5年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会

「令和5年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会」

1 目 的

全国から集まったSSH指定校の課題研究への取り組みを直接見ることで,研究のレベルの高さと多様性,およびポスター発表に求められるノウハウを体感し,科学技術に対する興味・関心を高めるとともに,経験を学校に持ち帰り,参加者のみならず学年全体の課題研究への取り組み等に波及させることを目的とする。

2 主 催 文部科学省,国立研究開発法人科学技術振興機構

3 期 日 2023年8月9,10日

4 会 場 神戸国際展示場

5 ポスター発表題・参加者

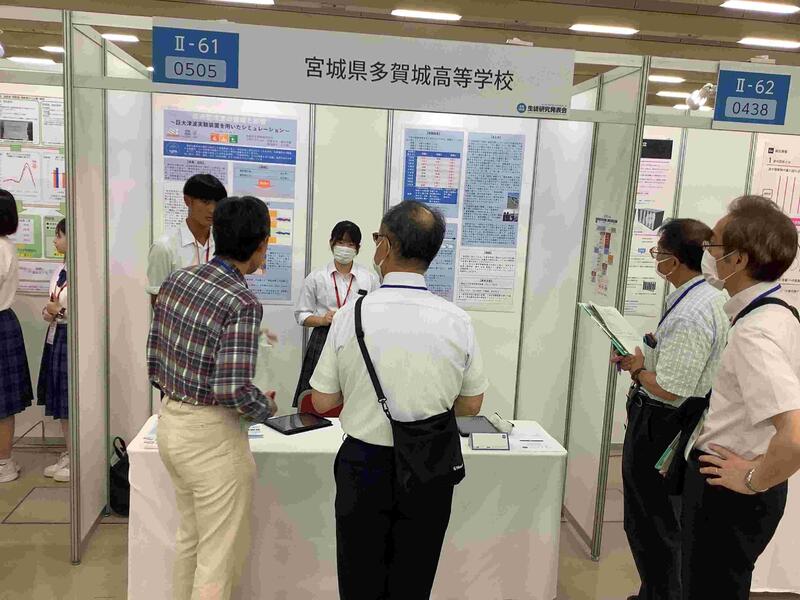

「都市型津波の脅威と影響 ~巨大津波実験装置を用いたシミュレーション~」

〈災害科学科〉3年2名,2年4名

6 実施内容・評価

生徒研究発表会が,兵庫県神戸市の神戸国際展示場において盛大に開催されました。本校からは,災害科学科3年生2名(伊藤大地,兼平琴葉),2年生4名(武山海瑠,三浦世那,庄司璃久人,鈴木理南)が参加し,「都市型津波の脅威と影響」の発表題で研究発表を行いました。惜しくも入賞することはできませんでしたが,審査員の先生方からの高評価と,有益なアドバイスを受けることが出来ました。1年以上かけて研究してきた成果を発表する貴重な機会になるとともに,全国の高校生が持つ研究への熱意と,知的探究心の高さを目の当たりにし,大いに刺激を受けて来ました。発表者を務めた3年生は,研究のノウハウと,感じた課題を後輩に引き継いでくれるでしょう。

SS先端研究研修Ⅱ「関東研修」を実施しました!

【目的】

理系生徒を対象に、先端科学・技術の一端を、大学や研究機関における見学や実験実習を通して理解を深めることを目的として行った。また、女性の研究者や大学院生との交流を図り、女子生徒の見識を広げ、将来像としての研究者を意識させる。

【日程】

令和5 年7 月26 日(水)・27 日(木)

【参加生徒】

第2 学年 普通科理系(6 名)および災害科学科(4 名) 計10 名 (女子8 名、男子2 名)

【講師】

東京海洋大学

海洋資源環境学部海洋環境科学科 海底科学(地球科学)研究室 教 授 山中寿朗 氏

海洋生命科学部食品生産科学科 食品保全化学研究室 教 授 後藤直宏 氏

助 教 田中誠也 氏

海洋資源環境学部海洋資源エネルギー学科海洋地盤工学研究室 教 授 谷 和夫 氏

准教授 野村 瞬 氏

海洋資源環境学部海洋資源エネルギー学科デバイス工学研究室 教 授 井田徹哉 氏

東京農工大学

農学部 環境資源科学科水環境保全学/有機地球化学研究室 教 授 高田秀重 氏

講 師 水川薫子 氏

【実施内容・評価】

新たに本年度より、生物や地球環境分野に焦点を当てた研修を企画した。生物や地球環境分野の先端研究に触れ見識を広げることで多様な進路を模索し、研究者像をイメージできる研修にするため内容を精査し、東京海洋大学と東京農工大学の協力を得て本企画を実行することができた。

SS野外実習Ⅰ「浦戸巡検」を実施しました!

【目的】

路頭見学や試料採取に適した県内のフィールドにおける、地学・生物・化学分野の観察・調査の野外実習

を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。

⑴基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

⑵観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

⑶まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

【日程】

7 月7 日(金):事前学習

7 月13日(木):野外実習

7 月14日(金):事後学習

・1~3 校時 指導助言「研究成果のまとめ方 図式化のすすめ」

・4 校時 講話「塩竈市浦戸諸島 東日本大震災の体験を振り返って」

【参加生徒】

第1 学年 災害科学科 40 名

【講師】

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海域地震火山部門 上席研究員 田村芳彦 氏(事前学習~事後学習)

一般社団法人浦戸自主航路運営協議会 理事長 内海春雄 氏(事後学習の講話)

【実施内容・評価】

寒風沢島では講師による講義を行った。実際に対岸の野々島を眺め、地層や地形について学んだ。その後、地学班・化学班・生物班に分かれ、野々島へ移動し、フィールドワークを実施した。地学班ではクリノメーターを用いて、地層の走向と傾斜を測定する手法を学んだ。また、島という特殊な地形ならではの特徴や歴史について学んでいた。本巡検を通して、浦戸諸島で体験的に学習したことをレポートにまとめ、課題研究のイメージをつかむことができた。

【SS科学部】学都 仙台・宮城サイエンス・デイ2023に参加しました!

【日時】令和5 年7 月16 日

【場所】東北大学川内キャンパス・東北大学工学部

【発表テーマ】砂浜のマイクロプラスチックをさがしてみよう!

【内容】科学の芽である「ふしぎだと思うこと」を県内の砂浜の砂からマイクロプラスチックを探し出す体験をきっかけに体感してもらう企画を実施した。SS 科学部の生徒がファシリテーターとして、地域の子どもたちやその保護者の方とともに、探し出したマイクロプラスチックから様々な問いを導き出した。

【表彰】東北経済産業局知的財産室長賞、「E」でしょう!

SS地域防災活動(宮城海上保安部と日本赤十字社宮城県支部との合同訓練)

【日時】令和5年7月12日(水)11:30~17:00

【場所】貞山ふ頭、石巻湾

【参加生徒】第1、2学年 災害科学科 20名

【内容】

宮城海上保安部の方々と巡視船ざおうに乗り、船内の様子や、傷病者吊り上げ訓練を見学した。また、大規模地震発生時における被災者の救助の訓練に、トリアージでの傷病者役として生徒は参加した。災害時の初期対応や救助活動について、直接の体験から学ぶことができたとともに、隊員の方々に質問する機会もあり、課題発見や進路意識の醸成につなげることができた。

自然災害共同研究(有珠山)

【目的】

災害科学科の学習充実として、日本で唯一噴火予知が行われた有珠山での野外実習を行う。災害を科学的視点から学ぶにあたり、災害の一つである火山のメカニズム、地域被害の理解に努める。なお、この実習は北海道室蘭栄高等学校が地域巡検として位置付け、本校の生徒と教員を受け入れて行うものである。

【共同校】

北海道室蘭栄高等学校(元SSH指定校)

【参加生徒】

第2学年 災害科学科 3名

【講師】

北海道室蘭栄高等学校 教諭 阿部英一 氏、北翔大学 横山 光 氏、室蘭工業大学 准教授 安井光圀 氏

【実施内容・評価】

実習初日は、まず北海道室蘭栄高等学校においてスライド資料を使いながら有珠山噴火の歴史や実地調査にあたっての基本的な調査手法について学んだ。続く実習2日目には、北海道室蘭栄高等学校の1年生と共同でユネスコ世界ジオパークにも認定されている洞爺湖有珠山ジオパークにおいて実習を行い、専門家の指導のもとで火山噴火の痕跡の踏査やクリノメーターを活用した断層の調査などを実施。実習3日目には、室蘭工業大学 安居准教授指導のもとで大腸菌からDNAを抽出する実験を行い、微生物についての理解を深めたほか、登別温泉の地獄谷において関係者のみ立ち入ることのできる場所で特別に調査させていただいた。

災害科学科 課題研究

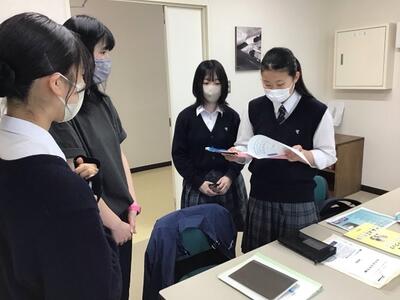

災害科学科2年生の中で,「災害伝承と防災教育」を課題研究テーマとしたグループが,

東日本大震災当時の貴重なお話や企業における防災減災への取組を伺いました。

生徒たちは自分たちの学んできたことをもとに,企業の方々にご協力をいただきながら,避難にかかる時間や地形などを科学的な視点から探究しようとしています。これからの研究の発展が期待されます。