教育活動

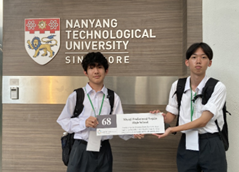

Global Link Singapore2024に参加してきました!

Global Link Singapore2024

1 目 的

世界規模の研究活動発表会の一つである「Global Link Singapore2024」に参加し、ポスター発表やプレゼンテーション、多様な背景を持つ生徒との交流、サイエンスワークショップでの体験を通して、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見を深めるとともに、思考力、判断力、表現力の向上を図りつつ、今後の進路選択の一助とする。

2 日 時

令和6年7月25日(木)~29日(月)

3 場 所 Nanyang Technological University(シンガポール 南洋理工大学)

4 参加者 災害科学科 (3年生2名)

5 実施内容・評価

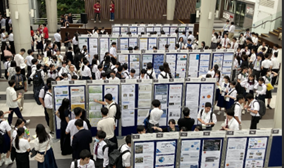

グローバル・リンク・シンガポールはアジア各国から参加してくる中高生が、自身の研究を英語で発表する課題研究の世界大会です。発表分野は、【Social Science(社会科学)】【Basic Science(基礎科学)】【Applied Science(応用科学)】の3分野からなり、本校は【Social Science(社会科学)】分野に出場し、『Passing on the lessons from the Great East Japan Earthquake ~ an effective way to raise awareness of tsunamis using 3D simulation~』のタイトルで3Dモデルを用いた津波被害の伝承活動について発表してきました。入賞することはできませんでしたが、英語用いて自分たちの研究内容・成果を同年代の学生に伝えたり、意見交換をしたりする中で、生徒たちは英語の運用能力向上に取り組む意欲が高まったようでした。また、コンテストでの発表だけではなく、海外からの参加者とともに熱い議論を交わし、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見深め、新たな発見や気づきを得ることができたようでした。

生徒感想(3年7組 三浦世那)

「Global Link Singapore 2024」という国際的な発表会に参加し、世界中からの多くの高校生の発表を聞くことで様々な学びを得ることができ貴重な機会となりました。私たちの研究テーマである「3Dモデルを活用した災害伝承」についてプレゼンテーション及びポスター発表を行い、災害が少ない国々にも日本で起こった震災の脅威を伝え、防災・減災の重要性を発信することができました。また海外の参加者との交流も深めることもでき、異文化理解やコミュニケーション能力の重要性を実感することができました。今回の経験を生かし、今後も多様な視点を取り入れながら、防災活動や研究活動に生かしていきたいです。

【災害科学科】JR東日本合同研修会に参加しました!

1 目的

普通科・災害科学科の代表生徒として、JR東日本の職員の方と災害等に関する意見交換・電車からの避難訓練を通し、仙石線沿線での災害に対する避難方法の課題を見いだし、解決のための方法を職員の方と共に考え、より多くの命を守る避難方法を提案する。

2 主催 東日本旅客鉄道株式会社東北本部仙台統括センター

3 期日 2024年8月8日

4 会場 東日本旅客鉄道株式会社東北本部仙台統括センター

5 参加者 <災害科学科>1年10名、2年6名

<普通科>3年1名

6 実施内容・評価

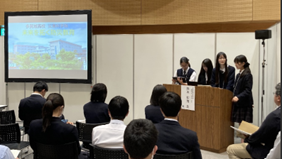

地震発生時の電車からの避難をテーマに行われたJR合同研修会に、普通科・災害科学科の代表生徒が参加しました。電車からの避難訓練と災害等に関する意見交換を通して、仙石線沿線での災害に対する避難方法の課題を見いだし、解決のための方法をJR東日本の職員の方々とともに考えました。また、研修会の冒頭では、災害科学科1年生2名(木村心護、平山智悠)が本校災害科学科の取組の発表も行いました。より多くの命を守る避難方法を今後も考えていきたいと思います。

7 生徒感想

気づきは、災害時の物があまり揃っていないことです。 今までのイメージだと、電車の中は様々な設備が揃っていて災害時にも対応できるというものがあったけど、実際に訓練をしてみると、足りないものが沢山あるとわかりました。乗務員さんの行動は素晴らしかったけど、ハシゴの数やモニターが足りないと気づきました。

学びになったことは、自分たちにも出来ることはあるということです。電車の中で災害が起こっても何をすればいいか分からなかったが今回の訓練で、自分が真っ先に避難行動をすることができることや周りの人を見渡して、足が不自由な方や 目が見えづらい方のサポートが出来るということを学べました。

もし電車に乗ってる時に災害が起きたら、このことを生かし自分が多くの人たちを引っ張っていけるようになりたいです。 (災害科学科1年 向笠祥史)

【災害科学科】栗駒・気仙沼巡検を実施しました!

1 目的

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。また、これまでの学習をもとに岩手宮城内陸地震や東日本大震災の被災地を巡り考察することを通して、防災への意識付けの強化を図る。

(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

2 主催 多賀城高校

3 期日 事前講義:2024年7月5日

当 日:2024年7月24,25日

4 会場 栗駒山麓ジオパークビジターセンター、リアスアーク美術館、

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館、南三陸ホテル観洋、大谷海岸、小泉海岸、

高野会館、南三陸町旧防災対策庁舎

5 参加者 <災害科学科>2年39名、1年40名

6 実施内容・評価

巡検前に、東北大学学術資源研究公開センター教授の高嶋礼詩様より事前講義をいただき、岩手・宮城内陸地震による栗駒山の地すべりのメカニズムについて学習しました。巡検当日は、栗駒および気仙沼の過去の災害について実際に足を運んで本物を感じながら学ぶことができました。気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館では、気仙沼向洋高校の生徒さんに語り部を行っていただき、当時の気仙沼の状況を知るとともに、本校で行っている「津波伝承まち歩き」の参考にさせていただきました。また、事後学習では、巡検でもっとも考えさせられたことから防災・減災に関する課題と解決策、さらにはその解決策を実現するための社会的障壁まで考えました。巡検で学んだことは、災害科学研究のテーマ設定等に生かしていきます。

7 生徒感想

私が今回の巡検で最も考えさせられたのは、これからの人たちに震災のことを伝承していくことの大切さです。理由は、巡検に行く前の私は「どうして東日本大震災を思い出したくない」という人がいるのにも関わらず、なぜ震災遺構を残しているのだろうと思っていました。しかし、残している理由として、「被災した場所を残すのは心が痛いが、これからの人に伝えていくには大切なことだし津波の破壊力や高さを知ってもらいたい」「この場所でどのような行動をとって命が助かったのかを知ってほしい」などと言った震災を経験した人たちの思いがあると思いました。私自身今回の巡検を通して、映像だけじゃ伝わってこない津波の恐ろしさや恐怖を実際にその現場を訪れたことによって感じることができました。

また、私は東日本大震災が起きた時はまだ2歳で何も記憶にありませんでしたが、家族からの話今回のような巡検を通して当時の状況を多く知ることができました。このようにして、自分が伝承してもらった分、次の人へどんどん伝承していきたいと思いました。 (災害科学科1年 鈴木蓮)

「震災対策技術展」東北ー自然災害対策技術展ー に参加してきました

1 目 的

地震、津波等の災害対策技術・製品を自治体、企業、そして一般の方々に広く情報発信することで、減災社会の構築に寄与し、防災産業の発展に貢献することを目的とする技術展に参加し、本校の防災・減災・伝災への取組を広く発信するとともに、他団体の内容を生徒の探究活動や今後の連携に活用する。

2 日 時

令和6年5月21日(火) ポスター展示

22日(水) 10:00~17:00 ポスター発表、口頭発表

3 場 所 仙台市中小企業活性化センター(AERビル5階)

4 参加者 災害科学科 (2年生5名、3年生4名)

5 実施内容・評価

第12回「震災対策技術展」東北にて災害科学科2年生5名、3年生4名が災害科学科の防災・減災・伝災についての取り組み紹介や生徒課題研究の成果発表を行って参りました。課題研究の成果発表では「身近なダンボールベット」と「伝承と防災教育」をテーマに、日頃から意識できる防災・減災についての取り組みを一般の方々に情報発信することができました。災害科学科への注目度は高く、多くの来場者からの声をかけていただき、生徒たちはより一層学習意欲を高めている様子でした。

生徒感想(災害科学科3年 阿部 春佳)

この震災対策技術展では、災害科学科についての発表をすることだけでなく、周りの企業の方の展示を見ることもでき、防災について学びを深めるとても貴重な機会となりました。私は「災害を自分ごととして捉えてほしい」というワードを何度も発表の中で使い、それに関する感想や意見もいくつかあり、とてもやりがいを感じました。高校生という若い世代が大人の方へ働きかけるという機会は必要不可欠だと改めて実感し、今回の経験を今後の防災活動の糧にしていきたいと思いました。

関西大学による模擬講義

1 目 的

災害科学分野に関する大学の模擬講義を聞くことで、自分の進路について考えを深化させるとともに、明確な進路目標設定の一助とする。また、入試制度についての理解を深め、目標達成のために行うべきことを確認し、学習に主体的・継続的に取り組む意識づけをする。

2 日 時 令和6年5月21日 (火) 14:20~17:00

3 場 所 本校 iRis Hall

4 対 象 災害科学科 1年(40名)・2年(40名)・3年(37名) 計117名

5 実施内容・評価

災害科学科1年生から3年生を対象に、関西大学教授陣による災害科学分野に関する模擬講義が実施されました。平野義明教授による生体材料化学、高橋智幸教授による津波・高潮・洪水等の水災害に関する講義では、社会のニーズと研究におけるシーズをどのように結びつけるのか、研究の目的とプロセスについての実例を紹介していただきました。大学レベルの講義を聴講することで、将来自分が学びたいと考えている分野の研究成果が社会でどのように役立っているのかを知ることができ、生徒が自身の進路について考えを深化させる良い機会となりました。

【災害科学科】海保日赤合同訓練に参加しました!

5/23(木)に貞山ふ頭、石巻湾で行われた「宮城海上保安部と日本赤十字社宮城県支部との合同訓練」(主催:宮城海上保安部、日本赤十字社宮城県支部)に災害科学科の1年生12名、2年生17名が参加しました。災害時の初期対応や救助活動について直接の体験から学ぶとともに、課題発見や進路意識の醸成につなげることを目的として参加しました。

巡視船ざおう乗組員の方々と日赤職員の方々とともに、傷病者役としてトリアージ訓練に参加したり、医師等によるヘリコプター離着船やボートへの移乗を見学したりしました。また、事前学習として短期救命講習を受講し、訓練後には代表生徒2名が訓練検討会で意見交換を行いました。

普段経験できない体験を通して様々な学びがありました。

<参加生徒の感想>

海保、日赤の方々は連絡を絶やさず、すれ違いが起きないように報告した内容を何度か確認し合っている姿が見られました。どんな現場でも確実な報告が人の命を救っていくことを実感し、指示されたことはすぐに実行していくことが重要なんだなと思いました。

さらに、海保の方に話を聞くと、海保は人命救助だけでなく環境保全や海洋調査、密輸犯罪の取り締まりなどたくさんの役割を担っていることを教えていただきました。

今回の訓練で新たに知ったこと、改めて感じたことが多く、とても良い体験でした。

災害科学科1年 和泉璃衣子 (塩竈市立第二中学校出身)

多賀城市との連携協定を締結しました

去る令和5年12月4日(月)に、多賀城市役所において多賀城市と本校との「包括連携協定」を締結しました。

多賀城市と本校は相互の連携を強化することにより、防災・減災をはじめとした地域の様々な課題の解決を目的として、包括連携に関する協定を締結することとなりました。連携分野として、防災減災に関すること、観光・文化振興に関すること、自然及び環境の保全に関すること、教育支援活動に関すること、高齢者・障害者支援に関すること、その他市民サービス向上・地域社会の活性化に関することなど、連携を想定している分野は多岐にわたります。

特に「防災・減災に関すること」については、本校災害科学科や生徒会が展開しております「津波伝承まち歩き」、そして多賀城市が運営する東日本大震災の震災アーカイブ「たがじょう見聞憶」の利活用に関する検証・意見交換のほか、多賀城市の主催する防災訓練への参画など、今後も本校の教育活動や多賀城市の防災への取り組みへ相互に意見交換を行い、さらなる充実を目指します。

締結式には多賀城市長 深谷晃祐様はじめ副市長 鈴木学様、教育長 麻生川敦様など各部長の皆様が列席され、本校からは小野敬弘 校長、嶺岸賢 教頭、佐藤寿正 主幹教諭が出席し、協定書を取り交わしました。

災害科学科 課題研究

災害科学科2年生の中で,「災害伝承と防災教育」を課題研究テーマとしたグループが,

東日本大震災当時の貴重なお話や企業における防災減災への取組を伺いました。

生徒たちは自分たちの学んできたことをもとに,企業の方々にご協力をいただきながら,避難にかかる時間や地形などを科学的な視点から探究しようとしています。これからの研究の発展が期待されます。

多賀城イオンの周年祭に出展しました。

6月9日~12日に,イオン多賀城店で開催されている周年祭に災害科学科のポスターを展示させていただきました。災害科学科の防災教育の概要だけでなく,まち歩きの紹介ポスターも展示させていただきました。

まち歩きに参加希望の方は,以下のフォームからお申し込みください。

https://forms.office.com/r/xHNxk7Rgkp

トルコ大使館で募金を手渡しました。

この募金は,トルコ南東部を震源とする地震の義援金として,災害科学科の生徒たちが自ら企画・実行し,多くの方々のご協力をいただきながら集めたものです。

生徒たちは,東日本大震災の時にトルコ共和国から救援隊の派遣や支援物資など多くの支援をいただいた恩返しの意 味を込めて,震災から12年目の3月11日に三井アウトレットパーク仙台港や万灯会の会場である多賀城駅前で募金活動を行いました。災害科学科で学ぶ自分たちの想いだけでなく,募金に協力していただいた多くの方々の想いを届けるとともに,長期的な支援につなげたいという考えから,今回,トルコ大使館に直接訪問しての募金贈呈につながりました。

ご対応いただいた,一等参事官のジェミル・ウフック・ト―ルル氏には,「何よりもトルコのことを考え,支援をしようとしてくれた想いが力になる。さらに,今回の募金を企画したのが,高校1年生であることが非常に大きな精神的な支えになり,日本の防災への意識の高さ・防災教育の素晴らしさを感じる。」というお言葉をいただきました。

贈呈後,コルクット・ギュンゲン大使にもお時間を頂戴し,直接お話をさせていただくことができました。

おわりに,災害科学科の学びを通して育った生徒たちの想いを生徒たちの力で形にできたこと,それが少しでもお役に立てれば幸いですし,全国の皆さんを巻き込んでより大きな力にしていけると感じます。

一日も早く平穏な生活に戻られることを心からお祈りいたします。

また,トルコ大使館の皆様,そして募金にご協力頂いた多くの方々に改めて御礼申し上げます。