2024年10月の記事一覧

令和6年度 普通科1年生が地域フィールドワークを実施

2024年10月10日(木)、本校の普通科1年生がフィールドワークに参加しました。この行事は、本校が取り組むSSH(スーパーサイエンスハイスクール)プログラムの一環として、地域の企業や団体、または調査対象地域を訪問し、理系的な学びを通じて各学問分野への興味関心を深めること、そして自ら地域課題発見・解決の糸口を探ることで、課題発見力を向上させることを目的としています。

今回のフィールドワークでは、宮城県内の多賀城市や石巻市、塩竈市など県内6コースでフィールドワークを実施しました。各班に分かれた生徒たちは、それぞれの訪問先で講義や見学、現地調査を行い、積極的に地域との関わりを学びました。

例えば、七ヶ浜町コースでは、海洋プラスチックの現状について東京農工大学の高田教授から講義を受けた後、現地での調査を通じて環境問題に対する理解を深めました。また、鹿島台品井沼コースでは、絶滅危惧種の保護活動に関する講話を聞き、旧品井沼周辺での調査を行うなど、生徒たちは自然環境の保護についても考える機会を得ました。

このフィールドワークを通して、生徒たちは地域課題に対する理解を深め、今後の学びや探究活動に活かしていく課題発見力を高めることができたと感じます。今後は11月12日(火)に行われる発表に向け、まとめ作業に取り組んでいきます。

<生徒の感想>

[塩釜コース]

午前の水産資源研究所塩釜庁舎では、地球温暖化と海洋環境についてや震災後の海について知ることができました。昔と今の漁獲量が変化している原因は、温暖化の影響以外に漁業就業者が減少していることも関係しているということを知り、環境の変化以外に人も関係しているということが分かりました。

午後は、NPOみなとしほがまの方と塩竈神社周辺を歩きましたが、塩釜には東日本大震災についてのモニュメントや塩釜の歴史を知ることが出来る施設や建物が多くあることが分かりました。NPOみなとしほがまの方は震災当時の状況などをとても詳しく熱心に教えてくださり、とても貴重なお話を聞くことができました。

[多賀城コース]

日本積層造形株式会社に関してはフィールドワークに行く前に調べていましたが、私が想像していたものとは違い、金属の粉を利用して製品を作っているということに驚きました。作品を見た時には、思っていた以上に様々な形のものが作れ、重さも金属で作られているのに軽いなと感じました。また、跳ねるような形状の作品もあり、あまり知らないような技術ばかりでした。

多賀城跡では、私は初めて行ったのですが、細かいところまで再現されており、復元の技術がすごいなと驚きました。近くで南門を見させていただいたときには、南門の横側がアクリル板になっており、現地で分かる建てられ方や瓦の模様などをより詳しく知れて、より興味を持ちました。石碑は最近国宝になったことは知っていましたが、石碑に書かれている内容が国宝だということは驚きでした。

輪島高校 交流会

1 日 時

令和6年9月27日(金)

2 場 所 多賀城高校iRis Hall

3 参加者 災害科学科(2年生14名、1年生13名)

4 実施内容・評価

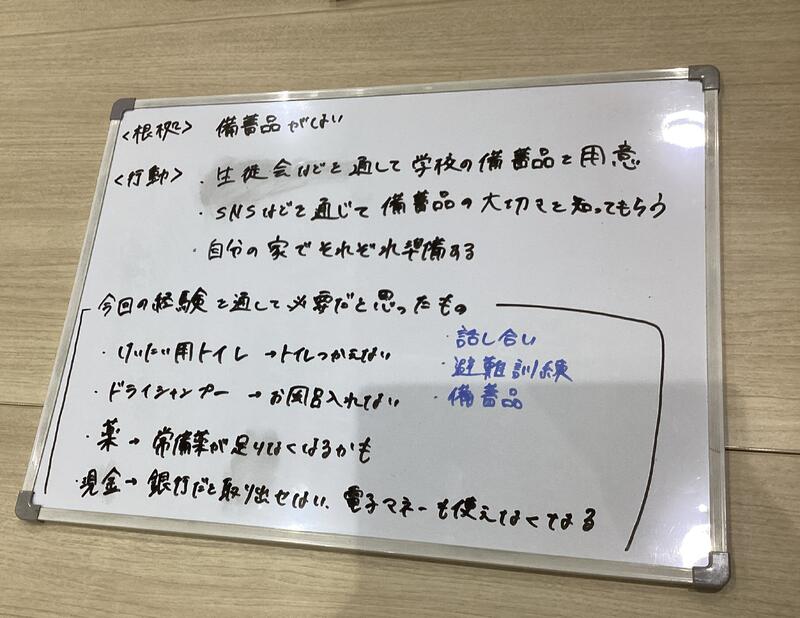

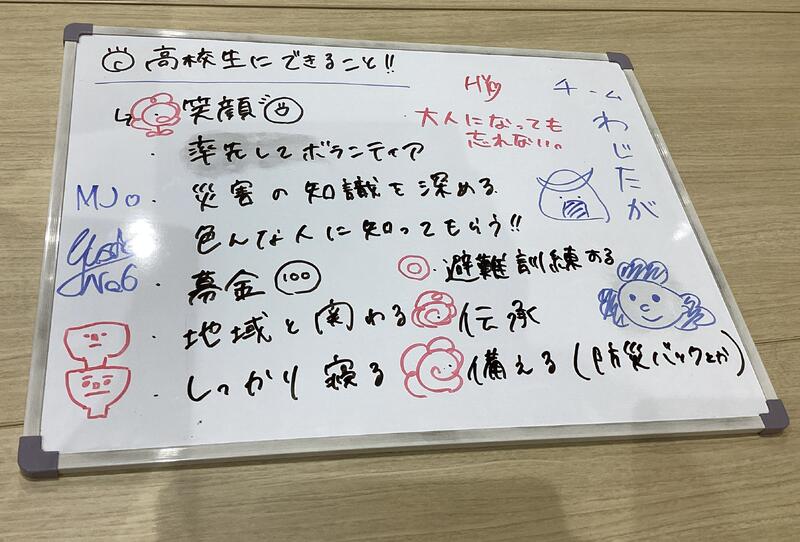

石川県立輪島高校生13名と本校にて各地における災害や震災伝承の取り組みについて交流会を行いました。主に災害による被害を最小限に抑えるための「自助」「共助」を主軸として、互いの住む環境や文化について情報交換を行いました。その上で、災害に対し高校生としてできることについて各グループが発表し、防災・減災への意識を向上させることができていた様子でした。

生徒感想(災害科学科2年 手塚 環)

輪島高校との交流会は、ただお互いの震災状況を共有し合うだけでなく、私たち高校生にできることはあるのかという議論をし、防災や伝承の色々な見方やあり方を学ぶことができる有意義な時間になりました。同じ高校生同士、互いの地域の特産品や学校生活などを話し、穏やかな雰囲気で交流することができました。輪島の生徒とは災害を経験した時期が違い、今までとは異なる視点からの意見を聞くことができました。起きた災害をどう伝承していくか、「事前にできることは何なのか明確にしておくこと」が重要であること、「笑顔は人の心を救う」ということが一番印象に残っています。今後も高校生だからこそできることを見つけ、多くの人の役に立ちたいです。

【災害科学科】09/10 東京大学大学院山内研究室来校

◆実施概要

1 日 時 9月10日(火)14:00~16:00

2 参加者 東京大学大学院学際情報学府 山内祐平研究室 10名

宮城県多賀城高等学校 災害科学科2年生 5名

3 内 容 ・授業見学(普通科・災害科学科)

・授業参加(災害科学科2年 防災備蓄についての授業)

・交流会 (フリートーク形式)

東京大学大学院学際情報学府山内祐平研究室の山内教授と研究室メンバー10名が特色ある教育実践の見学を目的として来校しました。当日は、本校の通常授業を見学したほか、災害科学科2年7組の防災備蓄に関する授業に参加し、さらに、2年生5名とフリートーク形式で交流しました。

本校生徒は、大学院生と一緒に防災備蓄について検討したり、各自の課題研究についてアドバイスをもらったり、とても有意義な時間を共有することができました。

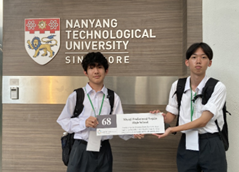

Global Link Singapore2024に参加してきました!

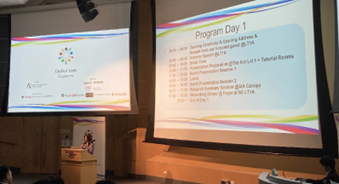

Global Link Singapore2024

1 目 的

世界規模の研究活動発表会の一つである「Global Link Singapore2024」に参加し、ポスター発表やプレゼンテーション、多様な背景を持つ生徒との交流、サイエンスワークショップでの体験を通して、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見を深めるとともに、思考力、判断力、表現力の向上を図りつつ、今後の進路選択の一助とする。

2 日 時

令和6年7月25日(木)~29日(月)

3 場 所 Nanyang Technological University(シンガポール 南洋理工大学)

4 参加者 災害科学科 (3年生2名)

5 実施内容・評価

グローバル・リンク・シンガポールはアジア各国から参加してくる中高生が、自身の研究を英語で発表する課題研究の世界大会です。発表分野は、【Social Science(社会科学)】【Basic Science(基礎科学)】【Applied Science(応用科学)】の3分野からなり、本校は【Social Science(社会科学)】分野に出場し、『Passing on the lessons from the Great East Japan Earthquake ~ an effective way to raise awareness of tsunamis using 3D simulation~』のタイトルで3Dモデルを用いた津波被害の伝承活動について発表してきました。入賞することはできませんでしたが、英語用いて自分たちの研究内容・成果を同年代の学生に伝えたり、意見交換をしたりする中で、生徒たちは英語の運用能力向上に取り組む意欲が高まったようでした。また、コンテストでの発表だけではなく、海外からの参加者とともに熱い議論を交わし、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見深め、新たな発見や気づきを得ることができたようでした。

生徒感想(3年7組 三浦世那)

「Global Link Singapore 2024」という国際的な発表会に参加し、世界中からの多くの高校生の発表を聞くことで様々な学びを得ることができ貴重な機会となりました。私たちの研究テーマである「3Dモデルを活用した災害伝承」についてプレゼンテーション及びポスター発表を行い、災害が少ない国々にも日本で起こった震災の脅威を伝え、防災・減災の重要性を発信することができました。また海外の参加者との交流も深めることもでき、異文化理解やコミュニケーション能力の重要性を実感することができました。今回の経験を生かし、今後も多様な視点を取り入れながら、防災活動や研究活動に生かしていきたいです。

【災害科学科】JR東日本合同研修会に参加しました!

1 目的

普通科・災害科学科の代表生徒として、JR東日本の職員の方と災害等に関する意見交換・電車からの避難訓練を通し、仙石線沿線での災害に対する避難方法の課題を見いだし、解決のための方法を職員の方と共に考え、より多くの命を守る避難方法を提案する。

2 主催 東日本旅客鉄道株式会社東北本部仙台統括センター

3 期日 2024年8月8日

4 会場 東日本旅客鉄道株式会社東北本部仙台統括センター

5 参加者 <災害科学科>1年10名、2年6名

<普通科>3年1名

6 実施内容・評価

地震発生時の電車からの避難をテーマに行われたJR合同研修会に、普通科・災害科学科の代表生徒が参加しました。電車からの避難訓練と災害等に関する意見交換を通して、仙石線沿線での災害に対する避難方法の課題を見いだし、解決のための方法をJR東日本の職員の方々とともに考えました。また、研修会の冒頭では、災害科学科1年生2名(木村心護、平山智悠)が本校災害科学科の取組の発表も行いました。より多くの命を守る避難方法を今後も考えていきたいと思います。

7 生徒感想

気づきは、災害時の物があまり揃っていないことです。 今までのイメージだと、電車の中は様々な設備が揃っていて災害時にも対応できるというものがあったけど、実際に訓練をしてみると、足りないものが沢山あるとわかりました。乗務員さんの行動は素晴らしかったけど、ハシゴの数やモニターが足りないと気づきました。

学びになったことは、自分たちにも出来ることはあるということです。電車の中で災害が起こっても何をすればいいか分からなかったが今回の訓練で、自分が真っ先に避難行動をすることができることや周りの人を見渡して、足が不自由な方や 目が見えづらい方のサポートが出来るということを学べました。

もし電車に乗ってる時に災害が起きたら、このことを生かし自分が多くの人たちを引っ張っていけるようになりたいです。 (災害科学科1年 向笠祥史)