SSH第Ⅱ期2年次(2024)

SS異文化理解・交流(語学研究部 マレーシア防災ワークショップ)

【目的】

マレーシアで災害救助と教育に取り組むマレーシア人と、マレーシアで海外青年協力隊としてボランティア活動を行った日本人講師を迎え、日本との違いや共通点、国際的な防災の視点を学ぶ。

【実施経緯】

語学研究部ではこれまで、海外出身者に東日本大震災の被害、その後の復興、および防災・減災について 説明する活動を行ってきた。今回は、多賀城市サポートセンターの協力を得て、本校の活動を紹介すると ともに、海外の災害救助や防災教育について学び、交流する機会を設けることができた。

【実施日】令和6年12月19日(木)

【場所】宮城県多賀城高等学校

【参加者】

講師 ハムザ・サウフィ氏

講師 奥山典子氏

本校語学研究部生徒3名、普通科生徒1名、災害科学科生徒6名

【内容】

① 本校生徒が東日本大震災の被災状況と本校の防災活動について説明。

② 本校生徒が学校設定科目「くらしと安全」で学んだ内容を発表。

③ ハムザ氏がマレーシアでの災害救助活動について講演。

【評価】

① 講師に客観的に見ていただくことで、この地域の防災状況を改めて振り返る機会となった。また、この説明は「『世界津波の日』2024高校生サミット in 熊本」で発表した生徒によるものであり、今回のワークショップに参加した生徒たちは、発表の方法や技術を学ぶ貴重な経験を得ることができた。

② 本校では、普通科を含む全校生徒が「くらしと安全」の授業で防災について学んでいる。発表後の意見交換では、その内容が有意義であること、またまだ十分に知られていないことがあることを再確認する機会となった。この議論を通じて、生徒たちの学びへの意欲がさらに高まった。

③ 講師からは、災害区域をゾーンごとに分け、それぞれの区域で適切な判断を行う必要があること、被災者には心理的サポートが不可欠であること、さらには宗教的な配慮が求められる場合があることを学んだ。これにより、生徒たちは防災をより多角的な視点で考える機会を得た。

SS先端研究講話(災害科学科1年)を実施しました!

1 目的

大学等の研究者及び地域の事業者等より講話いただき、研究並びに地域課題の本質に触れ、次年度のSS課題研究、SS災害科学研究のテーマ設定の一助となるようにする。

研究者との対話によって、気候変動や自然災害(災害・防災・減災・伝災)に関する様々な先端科学技術、国際関係等の知見を広めるとともに、気候変動や自然災害が地域に及ぼす課題に目を向け、STEAMの視点から課題解決へ向かう態度を向上させる。(Pioneer)

2 主催 多賀城高校

3 期日 2024年12月17日

4 会場 多賀城高校

5 参加者 災害科学科1年生40名

6 実施内容・評価

本校が連携・協力協定を締結している東北大学災害科学国際研究所から、佐藤健教授(防災教育実践学分野)、柴山明寛准教授(災害文化アーカイブ研究分野)、朴慧晶助教(災害医療国際協力学分野)、原裕太助教(2030 国際防災アジェンダ推進オフィス)を講師としてお招きし、それぞれ4つのブースに分かれ、10 名前後の生徒に対する 45 分間の講義・質疑応答を、休憩を挟んで2回行いました。テーマA「発災時に命を守る行動をとるフェーズにおける研究」では、佐藤先生から「緊急地震速報の利活用」、原先生から「災害と環境」についてご講義いただき、テーマB「復旧・復興に向けて避難生活を送るフェーズにおける研究」では、柴山先生から「災害とエネルギー」、朴先生から「災害と医療―パンデミック災害におけるショッピングモールの避難所への利活用」についてご講義いただきました。生徒は、どのブースでも時間いっぱいまで研究内容に関する質問や課題研究に関する相談をさせていただき、今後の課題研究の参考となりました。

7 生徒感想

実際にフィールドに出て研究をするためにはまず前提となる知識を付けて進めていかなければならないと思った。そして、「なぜ?」を常に意識して深く考えることが課題の解決につながる大切なことだと思った。また、自分たちの研究では、データの提示の仕方など、相手に伝えるだけでなく相手がしっかり理解できるように工夫しようと思った。 (災害科学科1年 髙橋航太)

【災害科学科】防災ワークショップ「まなぼうさい」を実施しました!

1 目的

災害科学科における防災教育の取組を広く発信することを通して、生徒が日々の学びの意味を明確にするとともに、防災・減災・伝災への意識醸成を行う。さらに、他団体の内容を生徒の探究活動や今後の連携に活用する。

2 主催 イオンモール新利府南館

3 期日 2024年11月30日 (事前学習:2024年10月23日・11月26日)

4 会場 イオンモール新利府南館

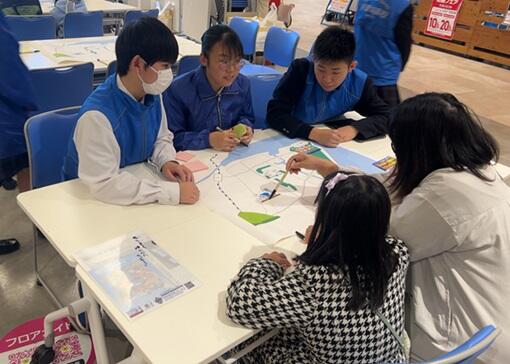

5 参加者 <災害科学科>1年生40名

6 実施内容・評価

イオンモール新利府南館で一般の方対象の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に関する防災ワークショップ(仙台管区気象台監修)を行いました。事前学習として、仙台管区気象台職員の方による北海道・三陸沖後発地震注意情報に関する講義を受け、昨年度同様に行った災害科学科8回生(2年生)とともに模擬ワークショップを行いました。当日は小さいお子さんやそのご家族など53名に参加していただき、日頃の学びを社会に還元することができました。

7 生徒感想

一般の方々と地震が起きたときどこへ逃げるのか話し合ってみて、避難所はたしかにあるけど海の近くにあるから危険だという意見や、駅に逃げる場合は遠いし人も沢山居るから行かない方がいいという意見など、自分が思いつかないことまで出てきたので、人と話し合い客観的に考えるということはとても大切だと学びました。今回子供や年上の方など、沢山の人が来て緊張してしまった所が反省点であり、次回は場合によって相手と同じ目線で話すことで、緊張をなくしていきたいです。 (災害科学科1年 森田純平)

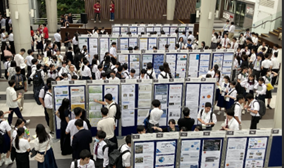

ぼうさいこくたいに参加しました!

【日時・場所】令和6年10月19日・20日

【場所】熊本城ホール、花畑広場、熊本市国際交流ホール

【評価】

熊本県熊本市で防災推進国民大会2024(ぼうさいこくたい2024)が開催された。災害科学科1年生2名(男子1名、女子1名)、2年生2名(男子1名、女子1名)が本校の代表として、防災教育のパイロットスクールとしての取組、過去の自然災害を“自分ごと”として現在解決すべき探究対象に落とし込む実践事例の発表を実施した。ぼうさいこくたいは、「自助・共助」、「多様な主体の連携」及び「地域における防災力の向上」を促進するために、防災に取り組む様々な団体や機関、地域の方々が、それぞれの取組を発信、共有することで、防災活動の新たなネットワークを構築するものである。本校は、災害科学科を中心として取り組んでいる被災地での巡検活動や課題研究、津波伝承まち歩き活動を始めとする防災学習の成果についてポスターセッションを通して多くの来場者に発信した。日頃の学習活動で身に付けた知識や経験や考えを相手に正確に伝える能力を養うことができた。また、防災・減災・災害伝承における様々な取り組みを知り、来場者の方と対話を重ねたことで自分たちの活動を改めて深く・広く見返す機会となった。

「世界津波の日」2024 高校生サミットin熊本に参加してきました!

【目的】

2016年より世界各国の高校生が津波の脅威と対策について学ぶ場として開催されている高校生サミットに参加することにより、地震や津波などの自然災害による被害を最小化することを考え、国土強靱化を担う将来のリーダーの育成と世界各国の「きずな」を一層深める機会として捉えるだけでなく、国際的交流の場として、英語を用いて発信する能力を養うこと。

【開催日程及び場所】

2024年10月23日(水)~24日(木)熊本県

【参加者】

国内参加者:高校生313名、78校

海外参加国:高校生213名、43か国

本校からは2年生3名が参加

【概要】

・各テーマ分科会(自助・共助で防災、自然との共生で減災、創造的復興)にプレゼンテーションを行う。

・レセプション

・各分科会でテーマに沿った内容をまとめ全体会で発表を行う。

・記念植樹・記念碑除幕式を行い閉会

【本校生の取組】

本校生徒は減災をテーマに都市型津波の分析と避難方法をまとめたプレゼンテーションを行った。事前準備として、課題研究のテーマを活用し、課題と改善点についてまとめた物をPWで作成し、英語で準備した。作成と練習についてはかなりの時間を要したが、ALTの指導もあり、最終的にはQ and Aまでできるようになった。当日の発表では役割分担をしっかりと行い、1番手の発表だったが、Q and A までしっかりと出来た。また、グループディスカッションにおいてもつたない英語ながら積極的に意見発表を行えた。

全体会においても、日本の高校生の堂々とした発表に刺激をかなり受けている様子だった。

1年普通科 SS地域フィールドワークを実施しました!

2024年10月10日(木)、本校の普通科1年生がフィールドワークに参加しました。この行事は、本校が取り組むSSH(スーパーサイエンスハイスクール)プログラムの一環として、地域の企業や団体、または調査対象地域を訪問し、理系的な学びを通じて各学問分野への興味関心を深めること、そして自ら地域課題発見・解決の糸口を探ることで、課題発見力を向上させることを目的としています。

今回のフィールドワークでは、宮城県内の多賀城市や石巻市、塩竈市など県内6コースでフィールドワークを実施しました。各班に分かれた生徒たちは、それぞれの訪問先で講義や見学、現地調査を行い、積極的に地域との関わりを学びました。

例えば、七ヶ浜町コースでは、海洋プラスチックの現状について東京農工大学の高田教授から講義を受けた後、現地での調査を通じて環境問題に対する理解を深めました。また、鹿島台品井沼コースでは、絶滅危惧種の保護活動に関する講話を聞き、旧品井沼周辺での調査を行うなど、生徒たちは自然環境の保護についても考える機会を得ました。

このフィールドワークを通して、生徒たちは地域課題に対する理解を深め、今後の学びや探究活動に活かしていく課題発見力を高めることができたと感じます。今後は11月12日(火)に行われる発表に向け、まとめ作業に取り組んでいきます。

<生徒の感想>

[塩釜コース]

午前の水産資源研究所塩釜庁舎では、地球温暖化と海洋環境についてや震災後の海について知ることができました。昔と今の漁獲量が変化している原因は、温暖化の影響以外に漁業就業者が減少していることも関係しているということを知り、環境の変化以外に人も関係しているということが分かりました。

午後は、NPOみなとしほがまの方と塩竈神社周辺を歩きましたが、塩釜には東日本大震災についてのモニュメントや塩釜の歴史を知ることが出来る施設や建物が多くあることが分かりました。NPOみなとしほがまの方は震災当時の状況などをとても詳しく熱心に教えてくださり、とても貴重なお話を聞くことができました。

[多賀城コース]

日本積層造形株式会社に関してはフィールドワークに行く前に調べていましたが、私が想像していたものとは違い、金属の粉を利用して製品を作っているということに驚きました。作品を見た時には、思っていた以上に様々な形のものが作れ、重さも金属で作られているのに軽いなと感じました。また、跳ねるような形状の作品もあり、あまり知らないような技術ばかりでした。

多賀城跡では、私は初めて行ったのですが、細かいところまで再現されており、復元の技術がすごいなと驚きました。近くで南門を見させていただいたときには、南門の横側がアクリル板になっており、現地で分かる建てられ方や瓦の模様などをより詳しく知れて、より興味を持ちました。石碑は最近国宝になったことは知っていましたが、石碑に書かれている内容が国宝だということは驚きでした。

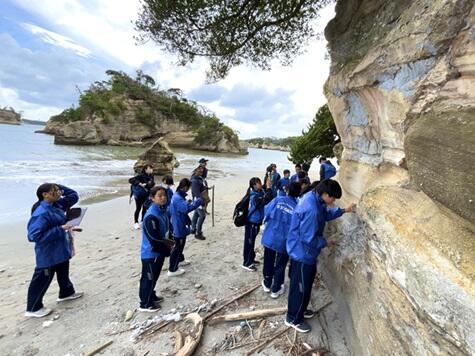

1年災害科学科 SS野外実習Ⅰ「浦戸巡検」を実施しました!

1 目的

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学・生物分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。

(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

2 主催 多賀城高校

3 期日 2024年10月10日 (事前学習:2024年9月24日、事後学習:2024年10月15日)

4 会場 寒風沢島、野々島

5 参加者 <災害科学科>1年40名

6 実施内容・評価

巡検前に、国立研究開発法人海洋研究開発機構海域地震火山部門上席研究員(シニア)の田村芳彦様より事前講義をいただき、浦戸諸島の地層について学習しました。地学班はクリノメーターを用いて地層の走向・傾斜を計測し、背斜構造・向斜構造の考察をしました。生物班は、コドラート調査を行い、2年前との植生の変容を考察しました。また、事後学習では、一般社団法人浦戸自主航路運営協議会理事長の内海春雄様より浦戸諸島の東日本大震災発災時の状況についてご講義いただきました。さらに、「普通科フィールドワーク・災害科学科浦戸巡検合同発表会」を実施し、プレゼン形式で普通科と相互にまとめを発表する活動を行いました。

7 生徒感想

島などの栄えた場所から離れた場所に災害が起きた時、支援が行き届くのが遅く苦労したということを学びました。私たち若い世代の支援はとても大きな力になると学びましたが現地に行って助けることが難しい時、募金活動やメッセージを送ったりして勇気づけられる人になりたいと思いました。簡単に剥がれる地層は風化が原因だと学んだので、露出している地層が近くにある時に地震が起きたら土砂崩れが起きる前にその場から離れて安全を確保できる行動をしたいと思いました。 (災害科学科1年 綠川璃桜)

Global Link Singapore2024に参加してきました!

Global Link Singapore2024

1 目 的

世界規模の研究活動発表会の一つである「Global Link Singapore2024」に参加し、ポスター発表やプレゼンテーション、多様な背景を持つ生徒との交流、サイエンスワークショップでの体験を通して、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見を深めるとともに、思考力、判断力、表現力の向上を図りつつ、今後の進路選択の一助とする。

2 日 時

令和6年7月25日(木)~29日(月)

3 場 所 Nanyang Technological University(シンガポール 南洋理工大学)

4 参加者 災害科学科 (3年生2名)

5 実施内容・評価

グローバル・リンク・シンガポールはアジア各国から参加してくる中高生が、自身の研究を英語で発表する課題研究の世界大会です。発表分野は、【Social Science(社会科学)】【Basic Science(基礎科学)】【Applied Science(応用科学)】の3分野からなり、本校は【Social Science(社会科学)】分野に出場し、『Passing on the lessons from the Great East Japan Earthquake ~ an effective way to raise awareness of tsunamis using 3D simulation~』のタイトルで3Dモデルを用いた津波被害の伝承活動について発表してきました。入賞することはできませんでしたが、英語用いて自分たちの研究内容・成果を同年代の学生に伝えたり、意見交換をしたりする中で、生徒たちは英語の運用能力向上に取り組む意欲が高まったようでした。また、コンテストでの発表だけではなく、海外からの参加者とともに熱い議論を交わし、グローバルな視点から先端科学技術に関する知見深め、新たな発見や気づきを得ることができたようでした。

生徒感想(3年7組 三浦世那)

「Global Link Singapore 2024」という国際的な発表会に参加し、世界中からの多くの高校生の発表を聞くことで様々な学びを得ることができ貴重な機会となりました。私たちの研究テーマである「3Dモデルを活用した災害伝承」についてプレゼンテーション及びポスター発表を行い、災害が少ない国々にも日本で起こった震災の脅威を伝え、防災・減災の重要性を発信することができました。また海外の参加者との交流も深めることもでき、異文化理解やコミュニケーション能力の重要性を実感することができました。今回の経験を生かし、今後も多様な視点を取り入れながら、防災活動や研究活動に生かしていきたいです。

SS異文化理解・交流(キリバスとの共同研究)

【目的】

キリバス共和国における地球温暖化に伴う海面上昇による影響や対策を理解するとともに、共同研究における実験手法を本校生徒が実演をしながら示し、共同研究のデータの信頼性を高める。

【実施内容】

8月28日(水)

本校SS科学部生徒2名とキリバスサクレッドハート校の生徒10名が参加するオンライン交流を行った。お互いの学校について紹介した後に、共同研究の内容について話し合いを行った。その中で、本校では実験室内でヒルギ類を、塩分濃度を変えたいくつかの条件下で生育しその状況を記録すること、キリバスではマングローブが生育する場所における塩分濃度の測定やパックテストを用いた水質調査を行ってもらうことを決めた。

9月6日(金)

前回のオンライン交流の際、サクレッドハート校には事前に塩分濃度計およびパックテストを送付していたが、扱いに不慣れなため使い方を教えてほしいとの要望があった。そのため本校SS科学部員が使用 方法を説明する動画(英語字幕)を作成し、キリバスサクレッドハート校へ送信した。その後本校およびキリバスサクレッドハート校それぞれにおいて研究活動を進めており、今後お互いの研究成果を共有する予定である。

左:8月28日オンライン交流の様子 右:作成した実験器具使用動画

SS野外実習Ⅱ「栗駒・気仙沼巡検」を実施しました!

1 目的

露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。また、これまでの学習をもとに岩手宮城内陸地震や東日本大震災の被災地を巡り考察することを通して、防災への意識付けの強化を図る。

(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。

(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。

(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。

2 主催 多賀城高校

3 期日 事前講義:2024年7月5日

当 日:2024年7月24,25日

4 会場 栗駒山麓ジオパークビジターセンター、リアスアーク美術館、

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館、南三陸ホテル観洋、大谷海岸、小泉海岸、

高野会館、南三陸町旧防災対策庁舎

5 参加者 <災害科学科>2年39名、1年40名

6 実施内容・評価

巡検前に、東北大学学術資源研究公開センター教授の高嶋礼詩様より事前講義をいただき、岩手・宮城内陸地震による栗駒山の地すべりのメカニズムについて学習しました。巡検当日は、栗駒および気仙沼の過去の災害について実際に足を運んで本物を感じながら学ぶことができました。気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館では、気仙沼向洋高校の生徒さんに語り部を行っていただき、当時の気仙沼の状況を知るとともに、本校で行っている「津波伝承まち歩き」の参考にさせていただきました。また、事後学習では、巡検でもっとも考えさせられたことから防災・減災に関する課題と解決策、さらにはその解決策を実現するための社会的障壁まで考えました。巡検で学んだことは、災害科学研究のテーマ設定等に生かしていきます。

7 生徒感想

私が今回の巡検で最も考えさせられたのは、これからの人たちに震災のことを伝承していくことの大切さです。理由は、巡検に行く前の私は「どうして東日本大震災を思い出したくない」という人がいるのにも関わらず、なぜ震災遺構を残しているのだろうと思っていました。しかし、残している理由として、「被災した場所を残すのは心が痛いが、これからの人に伝えていくには大切なことだし津波の破壊力や高さを知ってもらいたい」「この場所でどのような行動をとって命が助かったのかを知ってほしい」などと言った震災を経験した人たちの思いがあると思いました。私自身今回の巡検を通して、映像だけじゃ伝わってこない津波の恐ろしさや恐怖を実際にその現場を訪れたことによって感じることができました。

また、私は東日本大震災が起きた時はまだ2歳で何も記憶にありませんでしたが、家族からの話今回のような巡検を通して当時の状況を多く知ることができました。このようにして、自分が伝承してもらった分、次の人へどんどん伝承していきたいと思いました。 (災害科学科1年 鈴木蓮)