SSH5年次(2022年度)

第45回日本分子生物学会年会・高校生研究発表

1.目 的

科学部において,日頃取り組んできた研究の成果を発表し,参加者との対話を通じて相互交流を行うことで,発信力やコミュニケーション力の向上と,探究心の一層の伸長を図る。

2.主 催 日本分子生物学会

3.期 日 令和4年12月2日(金)

4.会 場 幕張メッセ展示会場

5.発表題・参加者

『マクラギヤスデの生息調査Part2 ~生息の北限と未知なる生態を探る~』

〈 SS科学部ヤスデ班 〉3名(普通科2年2名,災害科学科2年1名)

7.感 想

▉災害科学科2年 赤間 結衣(塩竈市立玉川中出身)

口頭発表では,3分間という短い時間での発表でしたが,これまでの研究の成果をしっかりと伝えられたと思います。続くポスター発表では,口頭発表では伝えきれなかった部分の説明や,質疑応答を行いました。今回参加した3人がそれぞれが発表し,質問に答えることができたのでとても良かったです。また,他の発表を聞きに行き,どの様な研究を行っているのか沢山調べました。会場にいたのは半日という短い時間ではありましたが,私にとってすごく貴重な経験になりました。

防災フェス「学防災(まなぼうさい)2022」への参加

イオンモール新利府店南館を会場に開催された防災フェス「学防災(まなぼうさい)2022」に,災害科学科1年生の生徒が参加してきました。このイベントは,一般家庭の来場者に被災時の対応について家族みんなで考えてもらう機会を提供するものです。1階のホールでは,災害科学科や多賀城高校全体で取り組む防災について紹介するコーナーを設置し,生徒が学校での防災への取組を紹介しました。また,2階のホールでは防災ワークショップを生徒主体で運営し,各家庭における避難方法や家庭備蓄の必要性などを小さなお子さんを抱えるご家族と一緒に考える取組を行いました。

1.目 的(企画 イオンモール新利府)

・震災の多い宮城県において,改めて家族で防災を考える機会を提供する。

・イオンモール,行政,所轄消防,学校などの防災に関する取組内容を知っていただき,広める機会とする。

2.期 日 令和4年11月5日(土)13:15 ~ 16:00

3.会 場 イオンモール新利府 南館

4.参 加 者 災害科学科1学年

5.内 容 *第1班:1~20番,第2班:21~40番

①13:15~(第1班) ②14:00~(第2班) ③14:45~(第1班) ④15:30~(第2班)

【1階ライブスクエア】防災関連ブース展示発表 *本校紹介ブースにて一般の市民に対して対応

【2階ライブスクエア】防災ワークショップ *①~④の各回6家族に対応

【生徒感想】

▉ 災害科学科1年 菅原 葵(高崎中出身)

今回参加した防災フェスでは防災関連ブースでのポスター発表を担当しました。不特定多数の方々にどのように分かりやすく伝えるか,魅力を感じてもらえるか,その原稿作りはとても大変でしたが,いざ発表する段階になると原稿は全く不要で,聞き手の目とポスターを交互に見ながら発表することができました。今まで災害科学科で学んできたことが生きた結果だと思います。正直,休憩時間がいらないほどに充実した時間を過ごしました。

これからも災害科学科で学んできたことを発表する機会が沢山あれば嬉しいです。

▉ 災害科学科1年 紀室 美月(塩竈一中出身)

私たちは学防災に参加し,ポスター発表やワークショップを行いました。私が参加したワークショップでは,家族連れで来館した親御さんに災害科学科を紹介して,続けて「我が家の防災チェックシート」に記入していただきました。自分の家に何が足りないか再確認する機会になったと思います。また,小さなお子さんには災害時に使える紙食器作りや,ペットボトルで再現した液状化現象で楽しく学んでもらいました。

このイベントを通して,伝えることの難しさと大切さを知ることができました。

「世界津波の日」2022 高校生サミットin新潟

1 目 的

世界各国の高校生が津波の脅威と対策について学ぶ場として,開催されている「世界津波の日」高校生サミットに参加し,活動発表,意見交換,交流を通し,将来のリーダーの育成と,世界各国の「きずな」をいっそう深める。

2 主 催 新潟県,新潟県教育委員会,新潟市,新潟市教育委員会

3 期 日 2022年10月19日(水)~10月20日(木)

4 会 場 朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター)展示ホール

新潟県新潟市中央区万代島6−1

5 参加生徒 2年生徒3名

6 実施内容・評価

新潟県新潟市の朱鷺メッセを会場とし,日本国内の生徒は対面で参加し,26カ国の生徒がオンラインで参加するというハイブリット形式(使用言語英語)で開催されました。本校からは2年生3名が参加し,「What We Can Do in Tagajo to Pass on the Lessons We Learned ~ Connecting the Past with the Future ~」の発表題で研究発表を行いました。また,参加生徒は6つのグループに分かれ,各校の発表をもとに防災・減災のために高校生ができることについて議論を行いました。最終日には各グループの提案をまとめ,アクションプランというかたちで提言を行いました。

生徒感想

■菊池航平(2年7組高崎中出身)

今回の「世界津波の日」高校生サミットでは全国の高校生だけでなく世界26ヵ国の高校生たちと英語で防災・減災について話し合い,意見をまとめるという活動をしました。コロナ禍の影響で直接人と会って議論をするという機会は多くなかったので,とてもいい経験になりました。今回のサミットでは多くの学校の防災・減災に関する研究や気象庁,早稲田大学などの取り組みを聞く機会,他校の生徒と交流する機会を持つことができ,自分の知らない取り組みや研究を知り,自身の課題研究の活力を得ることができました。世界規模の高校生サミットに参加し自身の意見を伝えることができたのは大きな自信につながりました。この経験を活かして今後の進路決定や英語学習に向けて取り組んでいきたいと思います。

■Matsuyama Chihiro(2年2組塩竈第一中出身)

I participated in High School Students Summit on “World Tsunami Awareness Day” 2022 in Niigata held on October 19th -20th.In this essay, I will write about two of the things I learned through the summit.

The first is the importance of not being obsessed with being perfect. Until the day when I made the presentation, I had been always afraid of showing an Imperfect presentation. Actually, on the day, I could not make a perfect presentation as I wished it to be. I was really frustrated that I could not achieve the results commensurate with the efforts of the members I worked with and that I could not live up to the expectations of the teacher who had given me this opportunity. After the presentation, I was thinking about what I should do and then decided to learn from my failure in order not to let the experience go to waste. Of course, it is important to make efforts to achieve better results, but I think being obsessed with being perfect may narrow our filed of vision. When we fail at something, what we should do first is not blaming ourselves but calmly analyzing the cause of the failure and thinking about what we can do so as not to repeat the same failure.

The second is that what I see now is not everything of the world. In this summit, around 250 high school students from 30 countries gathered together to discuss and learn what we can do to protect our lives from natural disasters, such as, earthquakes and tsunamis. By interacting with people from the same generation who have different ideologies and cultures, I was inspired to reconsider what I am, and my field of vision became wider. If you feel that there are no places for you, or if you are suffering from discrimination or prejudice, I hope you not to forget that there are more things than you see and know in the world: the world is much wider than you think. Even if what you can do now is limited, I hope you to look to outside world and to keep making efforts to be yourself. Participating in this summit and spending three days in Niigata was an invaluable experience to me.

Lastly, I would like to express my sincere appreciation to the members and the teacher I worked with, and the people who gave me this precious experience.

1学年普通科フィールドワーク

1学年普通科フィールドワーク

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の事業として,9月27日(火)に普通科フィールドワークを実施しました。この学習活動は,本校の地域フィールドを活用した、体験から得られる科学的探究活動の一環としておこなった,普通科1年生を対象とする新しい学習活動です。本校の周辺地域における様々な企業,施設のご協力をいただいて実施が可能になりました。今年度は歴史学,食品科学,物理学,工学,土木工学,生物学,海洋学などをテーマに6つのグループに分かれ,16カ所の企業,施設,団体での体験的な学びを行いました。この活動で得られた成果をもとに1学年の課題研究を進めていく予定です。

多賀城市南門(多賀城市) 吉田川堤防(大郷町)

菖蒲田浜海浜公園(七ヶ浜町) 顔晴れ塩竃(塩竈市)

写真としては掲載しておりませんが,以下の施設,企業,団体の協力のもとに実施が可能になりました。感謝の意味を込めて掲載させていただきます(敬称略)。

太田與八郎商店,(株)阿部亀商店,塩竃市総務部危機管理課,塩竃市魚市場管理事務所,志波彦神社鹽竈神社,東京農工大学高田研究室,NPO法人シナイモツゴ郷の会,NPO法人みなとしおがま,宮城県水産技術総合センター養殖生産チーム種苗生産施設,宮城職業能力開発促進センター,松島蒲鉾本舗多賀城工場

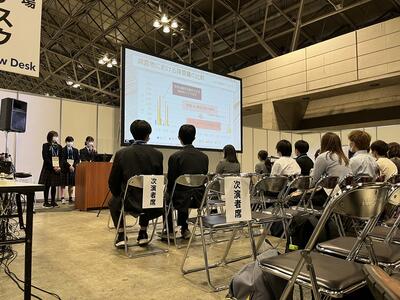

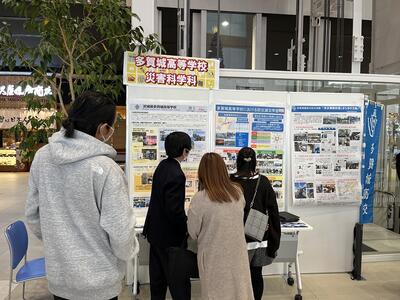

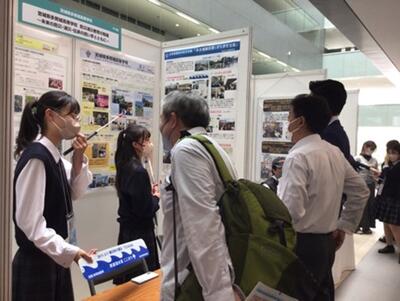

ぼうさいこくたい2022に出展してきました。

10月22日〜23日 阪神淡路大震災の被災地でもある神戸市で防災推進国民大会2022(ぼうさいこくたい2022)が開催され,災害科学科の1,2年生が本校の防災・減災・伝災の取組を発表してきました。

関係の皆様,生徒の発表をお聞き頂いた皆様に感謝いたします。

【2年・村上明華】

これまで,巡検やまち歩きなど様々な体験をしてきました。今回,防災・減災・伝災に関する自分達

【2年・古市林檎】

様々な団体,企業が防災に対していろいろな視点から活動しており,人々の命を守る防災について改めて幅広い視点から考えられること,また,その必要性について深く考えることにつながった。私は薬剤師を目指していますが,この経験をこれからに活かしていきたいと思います。

【1年・福井優姫】

最初は質問ができなかったが,自分が発表して相手に質問してもらったり,いくつもブースを訪ねていく中で質問ができるようになった。質問するのは勇

【1年・石沢咲葵】

自分たちのやっていることを発表し,多くの人に聞いてもらうだけでなく,応援されたり,アドバイスをもらったりできて,改めて自分たちの活動の大切さを感じた。発表を聞いて,涙を流してくれた方もいて,これからの活動を通して,高校生だからできること・伝えられることを実践していきたい。